「お天道様は見ている」か?-続 [経済]

7月20日付の当ブログ記事(「お天道様は見ている」か?)で、新・国立競技場建設問題や東芝の「不適切」会計問題について触れた。そのうち後者については、7月20日の夜、東芝・第三者委員会の調査報告書(要約版)が、また翌21日には調査報告書の全文が公表された。それを受けての新聞報道等を見ると、

・ 西田、佐々木、田中の歴代3社長による各社内カンパニー、トップ等に対する目標必達の強い圧力、

・ 取締役会や監査委員会等の監査機能不全、

・ 上司に逆らえない企業風土、

などの問題が大きく取り上げられている。

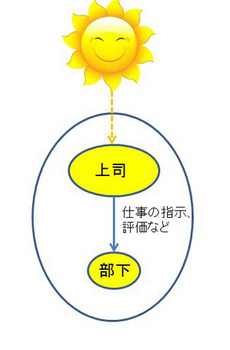

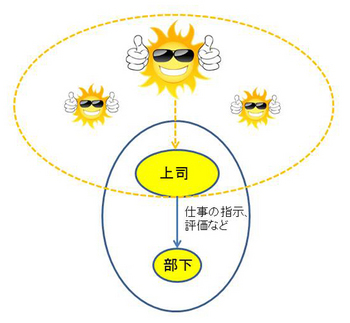

私の専門は人事・労働なので、個人的には、「上司の意向に逆らうことができないという企業風土」(報告書・要約版、64ページ)、(役職員に対する)「業績評価部分の割合の高い業績評価制度」(同70ページ)、「財務・経理部門に配属される従業員は入社から退社までの期間、継続して財務経理部門に配属されるという人事ローテーション」(同70ページ)などの指摘が興味深かった。最初の点は「直接的な原因」の一つとして、また、後の2つは「間接的な原因」の中で取り上げられている。ただ、いずれも多くの企業で程度の差はあれ普通に行われていることであり、これらを根本的に改めよと言われても困るのではないだろうか。

一方、一部の識者は、この報告書が監査法人についてほとんど突っ込んだ調査を行っていない点を問題視している。例えば、郷原信郎弁護士は、東芝の経営者が意図的に監査法人をだましたのか、監査法人に見逃してもらったのかが問題の核心だとする(2015年7月23日付「日経ビジネスオンライン」)。また、久保利英明弁護士も、今回のケースでは、新日本監査法人は東芝に「だまされた」か「グルだった」かのどちらかだ、と同趣旨の発言をしている(2015年7月24日付「日経ビジネスオンライン」)。元・日経新聞記者の磯山友幸氏がこうした点を新日本監査法人のトップにただしたところ、「煮え切らない答えが返ってきた」という(2015年7月31日付「日経ビジネスオンライン」)。

「騙されたという部分もあるだろうし、我々の力不足だったと反省しなければいけない部分もあるだろう」というのだ。さすがに、「グルだ」という点に付いては否定したが、東芝を強く責めるそぶりはない。

磯山氏はさらに、つぎのように指摘する。

長年の優良顧客である東芝に対して、監査法人は強くモノが言えていなかった様子が見えてくる。

おそらく、東芝の方が会計処理で主導的な立場で、監査法人はなかなか口が挟めなかったのではないか。

様々な会計処理で、結果的に監査法人は東芝の「意思」を容認していたのではないか。

これらは、大変興味深い点だ。同じ組織の中で部下が上司の意向に逆らえないというのは一般的な傾向だが、実は独立した組織(あるいは個人)同士の関係においても共通利益という誘惑が正義や良心を上回ることは珍しくない。例えば、自営業者はサラリーマンのように「上司」を持たないが、「顧客」なしには収入が得られない。そして顧客を得るには、程度の差はあれ相手の要望に応える必要がある(2012年8月20日付、当ブログ「ハイエクのサラリーマン社会論」を参照)。

こうした、功利主義的な考慮なしに、それらから超越した何らかの正邪の基準に従って不正を断罪する機関、仕組みは、人間の世の中ではそもそも不可能なのかもしれない。例えば、独裁国家の司法機関は独裁者の利害を反映した判断をするだろうし、民主国家の司法機関は国民多数の利害を反映した判断をするだろう。(ついでに言えば、戦争犯罪裁判は戦勝国の利害を反映した判断をするだろう。)誰の利害かという違いはあるが、そもそも人の利害から全く超越した「正義」はあるのか、という懐疑である。ホリエモンが「東芝の刑事事件化は検察の胸三寸」と言ったらしいが、一面の真実はあるように思う。

最後に、7月20日付の当ブログ記事の中で取り上げた、①意思決定や評価を行うための能力、②それに必要な情報、③公正な意思決定や評価を行う動機の3要件についても補足しておきたい。これら3要件を全て兼ね備えた人物はおそらく、かなり稀にしか存在しない。なぜなら、まず、①能力の見極めが難しい。同じ社内で長年経験を積んだ人物の場合、その能力はかなりの程度把握できるが、その選考過程で社内政治・派閥といった要因が入り込みやすい。一方、他社からスカウトする場合、その能力は未知数の部分が大きくなる。②情報については、一般に社内出身者の方が多く保有していると考えられる。その結果、①や②を満たす候補者は、社内出身者か、当該会社(のトップ)と密接な関係を持つ者になりやすい。言いかえれば、当該会社(あるいはそのトップ)と密接な利害関係を持つ者とも言える。したがって、③の公正な判断を下せるかという動機の部分が怪しくなる可能性が増すのである。

「お天道様は見ている」か? [経済]

先週、7月17日付、日経朝刊1面のコラム欄「春秋」を見てドキッとした。「無責任で疑わしい欲求にかられた支配者に統治を許してはならない――。」何せ、安保関連法案が衆議院を通過した翌日だ。日経までも、ついに安倍批判に転じたのか、と半信半疑ながらよく読むと、さすがにそこまでは露骨に書いていない。まずはお決まりのナチス批判、そして中国共産党批判だ。しかし、中国で反体制派の拘束なんて今さら珍しいニュースではない。決してそのことだけを言いたかったのではないだろう。ようやく最後に「もって他山の石としたい」と結んで、日本も他人事ではないと匂わせている。

私も、確かに日本はおかしくなってきたと感じている。ただ、今日は少し別のことを書きたい。この問題と大いに関連はしているのだけれど。

私は大学で人事や組織に関することを教えている。その中で、組織の重要な意思決定や人事評価を行ったりする際、意思決定者や人事評価者は、①意思決定や評価を行うための能力、②それに必要な情報、③公正な意思決定や評価を行う動機の3つの条件を備えていなければならない、と強調している。(このことは、2013年6月18日付の当ブログ、「統一球問題とガバナンス」の中でも指摘した。)今年の授業でもこの話をしたのだが、ある社会人大学院生から次のような質問を受けた。

「先生は、人事評価者が自分の利害を考えて、部下の評価を甘くしたり、辛くしたりすることがあると言うが、人事評価者にはさらに上司がいて、その上司は不公正な評価が行われたら、何らかのペナルティーを人事評価者に与えるだろうから、それが抑止力となって、人事評価者は公正な評価を行う動機があるのではないか」という指摘だ。「お天道様は見ている」仮説とでも言おうか。

私は、「でも、実際は必ずしもそうはなってないよ。例えば、その評価者の上司は必要な能力や情報を持っているとは限らないじゃない?」などと反論したが、とっさに具体例まではうまく言えなかった。しかし、そのあと、適切な具体例がつぎつぎに大きなニュースとなって露見した。そこで明らかになったのは、評価者や意思決定者の上司(あるいはトップ)が必要な能力や情報を持っていないだけでなく、部下たちと、あるいは仲間内で「ぐる」になって不公正な評価や意思決定を行う動機があることだ。あるいは、部下たちがそうした上司やトップの意向を忖度して、不公正と思いながらも誤った評価や意思決定を行うことだ。

例えば、新国立競技場の建設問題。誰が一番のワルなのか、私にはよくわからないが、重要な意思決定に関わった責任者たちがお互いに責任を押しつけ合っていることは既に周知の通りだ。また、これらの責任者のうち何人かは「ぐる」(ここでは「仲間」の意)でもある。具体的に言おう。

森喜朗氏。元首相で2020東京オリンピック大会組織委員会の会長を務める。日本の体育界、特にラグビー界のドンとしても知られる(2005年から2015年までの10年間、日本ラグビーフットボール協会の第12代会長でもあった)。

河野(こうの)一郎氏。国立競技場の運営、スポーツ振興くじ(toto)業務などを行う日本スポーツ振興センター(JSC)理事長。東京医科歯科大学の学生時代、ラグビー選手として活躍。日本ラグビーフットボール協会理事で、森喜朗氏と親交が深い。

遠藤利明氏。山形1区選出の衆議院議員。2015年6月25日、五輪担当大臣に就任。「中大時代をラグビー一色で過ごした経験をもとに、国政ではスポーツ振興策にこだわってきた。」「東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相とはラグビーを縁に師弟関係を結び、安倍首相とはアジアに学校を建設する議員連盟を立ち上げた」(2015年6月26日付、産経ニュース)。

ちなみに、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」役員(2015年4月1日現在)と、「ラグビーワールドカップ2019組織委員会」役員(2014年7月30日現在)で重複している者を書き出すと下表の通りとなる。一競技種目の関係者がここまで東京オリンピック組織委員会のトップとダブっているのは、どうみても異常だ。

ちなみに森喜朗氏は、最近、産経新聞の取材に対して次のように述べている(2015年7月17日付、産経ニュース)。

僕は(東京オリンピック)組織委に2つを言ってるんだ。1つは派閥を作るな。もう1つは自分の出身の組織を向いて仕事をするな。組織委員会に現在380人ほどいるが、来年には倍になる。その人たちがみんな自分の出身の組織を見て仕事をしたら一体どうなりますか。だから、自分の出身組織のことは考えずに五輪を成功させることだけを考えてやりましょうと。俺もいろいろ気を遣ってるんだよ。

大変正しいことを仰っているが、言っていることとやっていることは正反対である。ブラックジョークが過ぎると言うしかない。

もう一つ、最近の具体例としては、東芝の「不適切会計問題」がある。今年の前半は、改正会社法の施行、東証による「コーポレートガバナンス・コード」の適用など、コーポレートガバナンス改革で盛り上がったが、東芝のこの不祥事はルールを変えるだけでは不十分で、結局はトップの「ヒト」の問題であることを改めて思い知らせてくれた。

東芝はいわゆる「委員会設置会社」制度をとっており、取締役会の下に監査委員会が設けられている。しかしその5人のメンバーは、委員長を含め2人が社内出身者、3人が社外出身者で、社外出身者のうち2人は元外交官だという(2015年7月13日付、日経新聞・夕刊)。監査法人ですら指摘できなかった(とされる)問題を元外交官が見抜くのはほとんど不可能というものだろう。チェック機関の過半のメンバーは、適切なチェックを行う能力・情報と動機のいずれか、あるいはいずれも欠いていたというしかない。

新国立競技場も東芝も、問題があまりに大きくなりすぎたため、「お天道様」から隠し通すことはできなかった。しかし、よりスケールが小さく、巧妙に仕組まれたケースであればどうなっていただろうか。はなはだ心許ない。

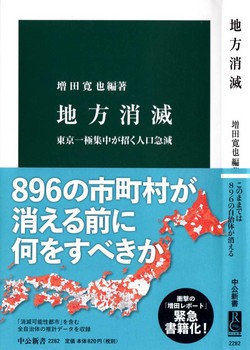

増田寛也(編著)『地方消滅』(中公新書、2014年)を読んで [経済]

世の中には日々いろんなニュースがあり、その中には私の興味や関心を強く惹くものも少なからずある。しかし、だからと言ってその一々をブログで取り上げようとは思わない。事実関係について正確な情報なしに書くのは危険だし、そうかと言って正確な情報を自分で収集するのは大変だ。さらに、正確な事実関係がわかったとしても、今後どのような対策を講ずれば良いか、意味のある提案をするのは難しいことが多い。例えば、この2月に川崎の多摩川沿いで起きた地元少年グループによる中一生殺人事件もそんなケースだ。ただ、ことが自分の専門分野である雇用・労働や経済となると、逃げてばかりもおられない。

というわけで、昨年来、論壇や政治の世界で大きな話題となっている「地方消滅」や「地方創生」問題について、若干の感想を記すことにしたい。ただし、予め断っておくと、私はこの難しい問題について具体的にどうしたらよいか、ほとんど妙案を持っていない。

* * *

この問題が世間の耳目を集めるきっかけとなったのは、おそらく「増田レポート」だ(『中央公論』2013年12月号、同2014年6月号。本記事では、これらの内容をまとめ、対談等を加えた増田寛也編著『地方消滅-東京一極集中が招く人口急減』中公新書、2014年8月を利用する)。最初に、その内容を簡単にまとめておこう。

「増田レポート」の最大のウリは、全国の市区町村ごとに将来推計人口(2040年)を独自に予測したことだ。その際、総人口ではなく20~39歳の女性人口に注目したところがミソだ。出生数を規定するのは出生率とこの年齢層の女性人口だからだ。彼らの推計によれば、2010年から2040年にかけて20~39歳女性人口の減少率が5割を超える自治体は896あり、それを「消滅可能性都市」と名付けた。この条件に、さらに2040年の人口が1万人未満であるとの条件を追加した場合、該当する自治体は523あり、「消滅可能性が高い」とした。例えば、東京23区で唯一リストアップされた豊島区は、20~39歳女性人口の減少率は50.8%、2040年の人口は27万人と予測されているので、前者の条件には該当するが、後者の条件には該当しない。ただ、マスコミ報道等では、前者の896自治体が全て消滅しかねないような書きぶりが多い。例えば、中公新書の帯にも「896の市町村が消える前に何をすべきか」との見出しが躍っている。

こうした予測を基に、増田氏らは何を提言しているのか。まず、基本的な議論の前提として、次の点を確認している(第1章、ただし一部補足している)。

・ 日本は2008年をピークに人口減少に転じ、これから本格的な人口減少社会に突入する。そして人口減少はほとんど全ての市区町村で起こる。これは今後出生率が少々上昇したとしても、あるいは移民を多少受け入れたとしても避けがたいことだ。(2010~40年にかけて人口は16%減少すると予測されているが、それを全て外国人で補おうとすれば今後人口の16%に相当する外国人を受け入れる必要がある。しかし、2010年時点で人口に占める外国人比率は1.3%に過ぎない。)

・ 人口減少は不可避だが、将来の定常的な人口水準(安定人口)は今後出生率がどこまで上昇するかに依存する。例えば、2.1への出生率回復が5年遅れるごとに、将来の安定人口は300万人程度減少する。

・人口減少の過程で地方から東京への人口移動も生じ、人口の東京一極集中がさらに強まると予想される(人口が東京一極に集中する社会を「極点社会」と名付ける)。この結果、地方の人口減少が加速するだけでなく、長期的には東京も衰退する。なぜなら東京の出生率は全国最下位と低いことに加え(2013年は全国平均の1.43に対し1.13)、地方から新たに流入する若年人口も枯渇してしまうからである。

以上の前提に基づく提言はつぎのようなものである(第2章)。

・ マクロ経済政策や地方分権論ではなく、地方に着目した国全体のグランドデザインが必要である。すなわち、「現在の「人口減少」の動きを食い止め、「人口の維持・反転」を目指すとともに、地方が持続可能性を有する人口・国土構造を構築する「積極的政策」と、人口減少にともなう経済・雇用規模の縮小や社会保障負担の増大などのマイナスの影響を最小限に食い止める「調整的政策」とに、同時並行で取り組まなければならない」(p. 41)。

・ 「積極的政策」として、人口の維持・反転を目指すため、結婚、妊娠、出産、子育てについて一貫した支援を行う。大都市圏への人口流入の流れを大きく変えるため人口の再配置を目指す。さらに、国内外の高度な人材の養成・獲得に積極的に取り組む(p. 42)。

・ 一方、「調整的政策」(「撤退戦」、「止血政策」)として、地方からの人口流出、特に若者流出を防ぐ対策を早急に講じる。具体的には、地方雇用を創出するための産業育成や大学等教育機関の地方分散などが考えられる。また、社会保障の効率化も進める必要がある(pp. 42-43)。

これらのうち、大都市圏への人口流入の流れ(あるいは同じことだが、地方からの人口流出)を食い止めるために必要な政策については第3章でより詳しく論じている。

・ 「地方において人口流出を食い止める「ダム機能」を構築し直さなければならない。同時に、いったん大都市に出た若者を地方に「呼び戻す、呼び込む」機能の強化も図る必要がある。地方の持続可能性は、「若者にとって魅力のある地域かどうか」にかかっているといえよう。すなわち、「若者に魅力のある地方中核都市」を軸とした「新たな集積構造」の構築が目指すべき基本方向となる」(pp. 47-48)。

・ 地方中核都市に再生産能力があれば、人材と仕事が集まってくる。地方中核都市が稼げる場所となれば、周辺の都市にも若者世代が定住できるようになるはずだ。他方、中山間地等は一定程度の人口減少が避けられない。それでも、二次医療圏単位では、高齢者の生活支援とケアサイクルを支えるだけの最低限の医療・介護資源を投入すべきである(pp. 50-51)。

・ 地方と大都市の間を人が移動する機会は、「大学や専門学校などへの入学」「最初の就職」「40歳代頃の転職・再出発」「定年」の4つとされている。こうした時期を地方に人を呼び込む好機として捉えるとともに.この4つ以外にも移動の機会を増やす努力が重要である(p. 55)。

また、出生率回復のために必要な政策は第4章で論じている。

・ まず、少子化を止めるための基本目標として、「国民の希望する出生率(希望出生率)を実現すること」を掲げたい(p. 69)。現時点の「希望出生率」としては、1.8という水準が想定される(p. 70)。「希望出生率」を実現するためには、まず若年世代が希望通りに結婚し、こどもを産み、育てられるような経済的基盤を有していることが必要となる。20歳代で独身ならば300万円以上、30歳代後半ならば夫婦で500万円以上の年収が「安定的」に確保されていることを目標とする「若者・結婚子育て年収500万円モデル」を作成し、実現を図ることが求められる(p.

75)。

・ 結婚、妊娠、出産、子育てに関する支援も現状は不十分であり、さらなる強化が求められる(pp. 76-80)。同時に欠かせないのが企業における働き方の改革である。育児休業取得に対する障害の除去、長時間労働の是正などが急務である(pp. 80-84)。

このほか、第5章では北海道の人口動態に関する分析、第6章では2010年から40年にかけて若年女性人口が増加すると予測される市町村(わずかしかない)の類型化(産業誘致型、ベッドタウン型、学園都市型、コンパクトシティ型、公共財主導型、産業開発型)を紹介している。

私は、最初、「中央公論」に載ったレポートを読んだとき、東京への一極集中が個別経済主体(企業や個人)の合理的選択の結果であるにせよ、日本全体の人口減少という長期的な外部不経済を伴うものであるとの指摘を大変興味深く感じた。しかし、一方でそれに対する対応策はこれまで散々言われてきたことばかりで物足りなく感じた。今回の新書本でもその点は同じだ。私も、出生率が2近くまで回復し、人口や産業の集積地が、東京以外のあちこちにもあるという姿は望ましものだと思っている。しかし、そのためにどうしたらよいのか。地方中核都市を軸とした新たな集積構造はなぜできないのか、年収500万円モデルや企業における働き方の改革はなぜ実現しないのか、・・・。「増田レポート」(新書版)をいくら読んでも、玉葱の皮をむいてもむいてもなかなか芯が出てこないような感覚にとらわれる。

* * *

私は何も「増田レポート」批判をしたくてこの記事を書いているわけではないが(そもそも私自身ちゃんとした対案を持っていないことは冒頭で断っている)、「日経ビジネスONLINE」に小峰隆夫氏(法政大学教授)が面白い記事を書いていたのであわせて紹介したい。まず、2014年8月20日付の「人口が変えるこれからの地域-改めて考える人口問題(7)」の中で、「増田レポート」に関しつぎの3点を批判している。①自治体の存続そのものは政策の目標ではない、②同様の指摘はこれまでも各方面で行われてきており、格別目新しいことではない、③(推計の前提となった)人口の社会移動に関しては不確実性が多い。

このうち、小峰氏の論旨とは異なるが、私も①については同様の感想を持った。「増田レポート」における市区町村ごとの将来推計人口予測で、全体の約半分を占める減少率5割超の自治体(896市区町村)や、わずか15しか存在しない人口維持・増加自治体は、いずれも人口規模がそもそも小さい自治体が大半である。したがって、社会移動に関する前提の置き方によって人口の変動率が大きく出るのはある意味自然だ。また、小規模の自治体が本当に公共サービスの維持が困難となるくらい縮小すれば、周囲のより大規模な自治体と合併することになるだろうから、確かに当該自治体は「消滅」するが、その住民が直ちに生活困難となるわけではない。さらに、人口減少社会では、従来の市区町村より広域的な協力、連携が必要となることは自明なので、現在の市区町村区分に過度に拘るべきではない(そもそも、「増田レポート」自体そういうスタンスだ)。

小峰氏は、さらに2014年9月3日付の「「自治体消滅論」に対する懸念-改めて考える人口問題(8)」の中で、「増田レポート」が引き起こした「自治体消滅論」に関しつぎの4つの懸念を表明している。①東京への一極集中という考えが、あまりにも強くなりはしないか、②集中のメリットが軽視されるようなことはないか、③結果的にバラマキ的な政策が実行されてしまうのではないか、④地方にばかり目が行って、大都市が抱える問題への危機感が相対的に薄れてしまうのではないか。

このうち、①と②は同根で、要するに東京に企業や人口が集中するのは経済合理性があるからで、それをムリヤリ地方に分散させるのは効率性を犠牲にするということだ。③、④はその結果生じる非効率性に関連している。集中の合理性としてはサービス業の規模の経済性、情報化に伴う暗黙知の重要性、高齢者にとってのサービス集中の便宜などが指摘されている。

私はこうした意見に、一定程度の理があることは認めるが、現在の東京への一極集中ぶりを見た場合、これ以上の集中が日本全体にとって長期的にも望ましいことかどうか、かなり懐疑的だ。例えば、東京では多くの優秀な人材が長時間、相互にきわめて密度の濃いインタラクションをとりながら経済活動を行っているが、果たしてそれが高い付加価値生産性を生んでいるのだろうか。欧米先進国では、人口や産業の集積地が一国内で分散している例が多数あるが、だからと言って日本より1人当たり付加価値生産性が低いわけでは必ずしもない。さらに、「増田レポート」が指摘したように、東京への一極集中が長期的に日本全体の人口再生産にとってマイナスである可能性も高い。

実を言うと、小峰氏自身も出生率の回復は望ましいと考えているようで、「少子化対策の決め手は、働き方の構造改革を進めて、従来型の雇用慣行をジョブ型に変えていくことと、女性が就業と子育てを両立できるような環境を整備すること、すなわちワークライフバランス政策を推進することの2つだ」としており(2014年7月9日付「少子化議論の鍵を握る「結婚」-改めて考える人口問題(5)」)、この点に関しては、私が「玉葱の皮むき」と批判した「増田レポート」と結局は同じ内容だ(より正確を期せば、「未婚化の背景には若者の雇用問題がある」ことも指摘しているが、これは「増田レポート」で言えば、「年収500万円モデル」に相当する)。

* * *

私が「地方消滅」や「地方創生」問題をもう少し真剣に考えたいと思い、手始めに上で取り上げたようなレポートや論考をいくつか読んだきっかけは、地域問題をテーマとする研究会に加わり、最近ある豪雪地帯の中山間地を訪問したことだ(下は、その際の宿泊地の写真)。その地域の中心都市T市では、若い市長さんが中心になって、3年に1回、大規模なイベント(芸術祭)を開催し、地域おこし協力隊(総務省)やボランティアとして若い人を都会から積極的に受け入れるなど、地域の活性化に積極的に取り組んでいる様子だった。しかし、地元の若い人たちは、彼(女)らに相応しい雇用機会がないため、地域外に出ざるを得ないケースが多いとも聞いた。

子育て環境という点ではもともと地方のメリットは大きい。適切な雇用機会さえ増えれば、若い人の定住も増えると思うが、問題はどのようにそうした好循環プロセスに点火できるかだ。それが難問だ。

佐々木英一『ドイツ・デュアルシステムの新展開』(法律文化社、2005年) [経済]

昨年の11月、海外7ヵ国の経営者団体の中堅幹部から話を聞く機会があった。その中で、ドイツのデュッセルドルフの経営者団体が行ったプレゼンのデュアルシステムの話が興味深かった。団体が直面する重要課題として「熟練労働者の不足問題」を取り上げ、それへの対応として、職業教育訓練、高齢者・女性の活用、EU内外の労働力の活用の3つを指摘し、中でも職業教育訓練の重要性を強調していた。日本では、このごろ建設作業者の人手不足が問題となっているが、製造業ではあまり大きな問題としては取り上げられていない。また、人手不足への対応として外国人労働者の活用が問題となることはあるが、日本の若年者に対する職業教育訓練の役割が強調されることは少ない。

プレゼンの中にあったドイツの職業教育訓練とは、具体的にはデュアルシステム(企業とパートタイムの職業学校の2つで構成される)のことだ。中等学校を卒業した若者の約6割はこのデュアルシステムの下で職業訓練をスタートさせる。訓練は約350種類の職業をカバーし、2~3年半かかり、中途退学率(訓練先企業や訓練職種の変更を含む)は約2割という。さらに注目すべきは企業や経営者団体がデュアルシステムの運営に積極的に関わっていることだ(年間240億ユーロを投資、約50万人の訓練生が修了)。さらに、企業にとってデュアルシステムが魅力的である理由を6つ挙げていた。①会社の必要に応じた訓練、②実用的な訓練の重視、③会社生活への順応、④変動の少なさ、⑤採用・訓練コストの節約、⑥優秀な訓練生を選抜する機会。

* * *

この話がきっかけで、ドイツのデュアルシステムについてもっと知りたいと思って読んだのが、佐々木英一『ドイツ・デュアルシステムの新展開』(法律文化社、2005年)だ。この本の主たるテーマは、ドイツのデュアルシステムが1990年代以降、いかに変容してきたかであり、それをめぐる各種調査、報告書や識者の見解の紹介、解説等を行っている。興味深い内容ではあったが、1980年代までのデュアルシステムがそもそもどのようなものであったのかという説明が簡略に過ぎる点、1990年代以降の変容の理由に関する追究が今ひとつ足りないように感じられた点は少々残念だった。

それはともかく、1990年代以降の変容とは、具体的にはつぎのような点である(第1章)。第一は、デュアルシステムに対する社会的評価が低下したこと。かつてはデュアルシステムを修了すれば熟練資格を持った労働者として堅実な人生を見通せたのが、デュアルシステム以外のルート出身者の増加に押され、そうした見通しがより不確実となった。第二は、大学生の数がデュアルシステム訓練生の数を超えるなど、デュアルシステムが量的、質的に低下したこと。具体的には、訓練志望者数の減少、訓練生の平均能力の低下、訓練からの脱落率の上昇、非就業者(訓練修了後)の増加、企業のデュアルシステムからの離脱、職業教育・訓練両機能の低下などである。

こうした大まかな趨勢変化とともに、企業の職業訓練財政(第2章)、企業のデュアルシステムに対する評価(第3章)、政府による財政負担(第4章)、デュアルシステムのガバナンス構造(第5章)、学校型職業教育の現状(第6章)で、デュアルシステム変容の実態についてより詳しく分析している。その中でも特に興味深かったのはデュアルシステムの財政負担問題である。デュアルシステムの下では、職業学校部分の経費は州政府が、企業訓練経費は個別企業が負担するのが基本である(p. 103)。ただ、企業訓練の収益は必ずしも訓練実施企業に帰属するわけではない。第一に、訓練生は訓練期間中、当該企業の従業員ではない(雇用契約ではなく訓練契約を結んでいる)。第二に、実地訓練の内容は連邦政府が示した訓練基準に拘束される。第三に、訓練生は訓練修了後、会議所が行う修了試験に合格してはじめて熟練資格(企業を超えた通用性を持つ)を得る。訓練生は、訓練実施企業に就職する義務も権利もなく、企業も訓練生を雇用する義務を持たない。

すなわち、公共的な性格の強い職業訓練の費用を個別企業が負担しているとも言えるのである。(もっとも、雇用機会として魅力的な企業と、優秀な訓練生の間では結果的に雇用契約に至ることが多いであろうから、訓練実施企業に全く私的利益が生じないわけではない。)そしてこうした役割分担は、国が労使双方の団体に委任し、それを受けて経営者団体が合意したものとして正当性を有する(「合意原理」:Konsensprinzip)。著者は、こうした合意原理の揺らぎを指摘しているのだが、それにしても、経営者団体や個別企業が国全体の職業訓練システムに積極的に関与するという社会的仕組みはわが国では考えにくい。日本の現状をみるに、職業訓練は個別企業が行うものというのが原則で、長引くデフレ経済下で職業訓練投資は停滞が続いた。一方、未就業者や失業中の転職者に関しては公的支援が必要だが、その規模、実施主体、訓練内容等については問題が多い。私自身も何かいい案はないかと考えあぐねている状態だ。

* * *

おそらくドイツのデュアルシステムに最も近い日本の制度と言えば、高度成長期、かなりの数の大規模メーカーで行われていた養成工制度ではないかと思う。中卒者を対象に3年間、企業内の学校(施設)で高校程度の座学を行うとともに、工場の現場で実地訓練を行い、将来の中核的技能者を育成していた(その概略は、例えば上野隆幸「養成工制度の特質と生産性向上への貢献」、東京都立労働研究所『労働研究所報』No. 19、1998年3月を参照)。授業料は無料で、奨学金ないし賃金が支払われたため、経済的余裕はないが成績優秀な中卒男子には魅力的な制度だった。学校(日本の場合、学校の形態を取らない場合も含まれるが)での座学と企業での実習を組み合わせた養成訓練の仕組みである点は、ドイツのデュアルシステムと共通している。一方、日本では、ドイツのように全国的に広く普及した制度ではなく、業種や企業規模の偏り(金属・機械工業の大企業)が大きかった点、教育・実習内容に関しても企業独自性が高かった点、生徒(実習生)は実習先の企業に就職することが前提とされていた点などは異なる。

ところで数年前、私が教えている大学のゼミでこの養成工制度の話をしたところ、「それって、トヨタ学園みたいなところのことですか?」と聞いてきた学生がいた。

*トヨタ工業学園のサイトは、http://www.toyota.co.jp/company/gakuen/main.html

私はその学生が豊田市出身であることは知っていたが、話を聞くと、彼のお父さんはトヨタ学園出身の溶接工で、彼自身も高校受験のときトヨタ学園への進学を考えたという。実際には、地元の普通高校から、東京の私大(文系)に進み、地元の銀行に就職したのだが、お父さんは生産現場で働くことの大変さを息子によく語っていたようだ。世界に冠たるトヨタのモノづくりと、そこで働く中核技能者の息子のモノづくり離れ、何とも複雑な気持ちになった。

ヘンリー・ミンツバーグ『マネジャーの実像』(日経BP社、2011年) [経済]

先々週から数日かかってヘンリー・ミンツバーグ『マネジャーの実像』を読み終えた。以前、同じ著者の『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社、2006年)を読んで面白かったこと、仕事の関係で読む必要があったこと、ある経営学者がミンツバーグと私の顔が似ていると言ったこと(笑)などがきっかけだ。(ちなみに、最後の点について補足すると、私と言うより、私の父方の祖父(故人)と確かに似ている気はする。)

読み終えて、翻訳ものの経営学書としては読みやすい方だと思ったし、内容も共感する点が多かった。以下に、全体の概要メモを記すとともに、最後に若干の感想を述べたい。なお、以下の概要メモの1~5の見出しは、私が内容に即してつけたもので、本書の元々の各章のタイトルとは異なる。

* * *

1.マネジャーは何をしているか?(第1章、第2章)

・ 著者は旧著『マネジャーの仕事』(1973年)で、この問に対して一応の答えを出しているが、本書は、著者がより最近おこなった29人のマネジャーに対する調査や、多くの先行研究をもとに結果の吟味や分析の拡張を行っている。

・ まず、マネジャーについて、「マネジャーとは、組織の全体、もしくは組織内の明確に区分できる一部分に責任をもつ人物のこと」(p. 18)と定義している。

・ マネジャーの仕事の特徴としては、以下の点に焦点を当てている(p. 28)。

- いつも時間に追われている。

- さまざまな活動を短時間ずつ行う。

- 互いに関連性のない業務を細切れに行う。

- 頻繁に自分自身でものごとを実行する。

- 非公式・口頭のコミュニケーションを好む。

- 人との接触の多くをヨコの人間関係が占める。

- しばしば目に見えない形でコントロールを行う。

・ これらの特徴を強調することによって、経営学(の一部)に根強く残る「神話」に対するアンチテーゼを提示している。それらの「神話」とはつぎのようなものだ。

- マネジャーは内省にもとづいて、体系だった計画を立てる(p. 29)。

- マネジャーは正式なシステムを通じて、すでに集約ずみの情報を入手して活用する(p. 38)。

- マネジメントとは主として、「上司」と「部下」の上下関係に関わるものである(p. 44)。

- マネジャーは、時分の時間、活動、所管部署を抜かりなくコントロールしている(p. 46)。

・ 著者はインターネットの効用についても懐疑的だ。「インターネットの影響でマネジャーはますます仕事に追われるようになり、その結果、マネジメントが機能不全に陥り、表面的になり、現場と乖離しすぎ、状況に流されすぎるようになるおそれがある」(p. 60)。

2.マネジャーがしていることをどうモデル化するか?(第3章)

・ 著者は、マネジャーが何をしているかに関し、個別の構成要素を列挙してもあまり意味がないという。なぜなら、マネジャーが全体として何をしているかが重要と考えるからだ。そうした全体像を理解するための「一般的なモデル」として、つぎのようなものを提示する(p. 71)。

・ それは、中心点を共有するいくつかの楕円形が重なり合ったイメージ図で示される。中心に来るのは①「マネジャーの頭の中」、その周囲を取り囲むのが②「情報の次元」、さらにその周囲にあるのが③「人間の次元」、最後に④「行動の次元」がある。マネジャーは、自分が正式な権限をもつ部署・組織と外部環境(他部署や組織外)にはさまれて、自分が担当する部署・組織が役割を果たせるようにする。

・ 上の①~④はタイトルだけでは内容がよくわからないだろうから、簡単に説明しておく。①「マネジャーの頭の中」に含まれるのは、自分の頭の中で、仕事の基本設定を考えることと、スケジュールを立てることである(p. 73)。

・ ②「情報の次元」は、マネジャーが情報を用いてほかの人間が必要な行動をとるよう仕向けることである(p. 77)。これにはコミュニケーションを取ることと、コントロールすることが含まれる。

・ ③「人間の次元」は、マネジャーがほかの人たちの背中を押して、必要な行動をとるよう仕向けることである(p. 95)。②「情報の次元」との違いは、人々がその意向に関係なく行動を取らされるのではなく、自発的に望んで行動を取るように促すことだ。これには、組織内の人々を導く場合と、組織外の人々と関わる場合がある。

・ ④「行動の次元」は、マネジャー自身が直接、具体的、積極的に行動することだ(p. 123)。なお、ここで言う「行動」には、上記①~③の内容は含まれず、ある業務を完了させるために必要な行動を自分自身で取ることである。

・ こうしたモデルを提示した上で、著者は2つの留意点を強調する。一つは、情報の次元、人間の次元、行動の次元の3つの間に適切なバランスが求められることである。「三つの次元の役割をすべて果たしてはじめて、マネジャーはマネジメントに不可欠なバランスを保てる」(p. 137)。もう一つは、3つの間のバランスは時と場合によって異なり、そうした変化に対応する必要があることである。「バランスの取れたマネジメントは、そのときどきに直面する課題に合わせて、さまざまな役割の比重をたえず変化させることによって実現する」(p. 146)。ちなみに、バランスや環境との適合性は、本書を通じてしばしば登場するキーワードだ。

3.マネジャーがしていることはなぜ多様なのか?(第4章)

・ これまで見てきたのは、主にマネジャーがしていることの共通性だが、一方で、マネジャーの間に見られる多様性をどう説明するかという問題がある。先行研究が、注目してきたのはつぎのような要因だ(p. 151)。

- 外部的要素: 文化、官民などのセクター、業種

- 組織的要素: 組織タイプ(起業家型、専門家型など)、歴史の長さ、規模、発展段階

- 職務的要素: 職階、監督する業務・機能

- 一時的要素: 短期的圧力、マネジメント手法の流行

- 個人的要素: 経歴、キャリアの長さ(当該役職、組織、業界での)、個人的スタイル

・ これらの要因を、著者が最近おこなった29人のマネジャーに関する調査結果に当てはめてみたところ、「大きな影響を及ぼしている要素はほんの少しにすぎなかった」。すなわち、「研究者と実務家の両方がとりわけ重視している要素(国民性やマネジャーの個人的スタイルなど)は、一般に思われているほどマネジャーの行動に影響を及ぼしていないのかもしれない。一方、あまり重視されていない要素(組織のタイプや業種など)のなかには、一般的なイメージ以上に大きな影響を及ぼしているものがあるようだ」(p. 152)。

・ 例えば、個人的スタイルは、マネジャーが「どのように」するかには影響を与えていたが、「なに」をするかには弱い影響しかなかった(p. 196)。それは、何をするかは環境によっておおむね決まり、自分の仕事の内容を好き勝手に決めているマネジャーはほとんどいないからだ(p. 197)。

・ 著者は環境との適合性を一貫して強調しているが、こうも言っている。「マネジャーとして最も成功を収めるのは、環境に合わせてスタイルを変えたり、自分のスタイルに合わせて環境を変えようとしたりする人物ではなく、ましてや、あらゆる環境で通用するスタイルをもっていると自負する「プロの」マネジャーでもなく、それぞれの環境に適したスタイルを元々もっている人物なのかもしれない」(p. 200)。

4.マネジャーの仕事はなぜ難しいのか?(第5章)

・ マネジャーはさまざまなジレンマを抱えながら仕事をしているが、ここでは13種類のジレンマを取り上げている。例によってタイトルだけではわかりにくいものが多いので、簡単な説明を加えておく。

(思考のジレンマ)

・①上っ面症候群: 目前の仕事を素早く片付けて行かねばならないため、ものごとをじっくり考える余裕がない(p. 244)。

・②計画の落とし穴: 多忙を極める中で、未来を見据え、計画を立て、戦略を練り、ものごとを考えることができない(p. 246)。

・③分析の迷宮: 分析によってものごとを細かく分解しても、それを一つにまとめ上げることができない(p. 251)。

(情報のジレンマ)

・④現場との関わりの難題: ものごとを広く浅く知るようになることで、現場の情報に疎くなってしまう(p. 259)。

・⑤権限委譲の板挟み: ④とは逆に、マネジャーが業務の実際に詳しいと、他人に仕事を任せづらくなる(p. 268)。

・⑥数値測定のミステリー: 数値測定に頼れないとき、どのようにマネジメントしたらよいかわからない(p. 272)。

(人間のジレンマ)

・⑦秩序の謎: 組織には秩序が必要だが、ときには現状を変える必要もある(p. 279)。

・⑧コントロールのパラドックス: 組織外からの変化に対応しなければならないとき、組織の上層部から秩序維持の圧力がかかってくる(p. 284)。

・⑨自信の罠: マネジャーの仕事は気弱な人間や自信のない人間には務まらないが、自信過剰な人間も困る(p. 288)。

(行動のジレンマ)

・⑩行動の曖昧さ: マネジャーには決断力が欠かせないが、複雑で微妙な差異が大きな意味を持つ環境で、どのように決断力を発揮すべきかわからない(p. 291)。

・⑪変化の不思議: 継続性を保つ必要がある状況で、変化をマネジメントしなければならない(p. 296)。

(全体的なジレンマ)

・⑫究極のジレンマ: マネジャーは、数々のジレンマに同時に対処しなければならない(p. 299)。

・⑬私のジレンマ: マネジャーが直面する数々のジレンマを個別に論じてきたが、どれも根は同じに見える。それをどう説明すればよいかわからない(p. 302)。

・ これらのジレンマについて著者はさまざまなアドバイスを書いている。例えば、④現場との関わりの難題に関しては、中間管理職の役割が重要であるとか、⑥数値測定のミステリーに関しては、数値情報と非数値情報のバランスが重要であるなど。しかし、著者自身、最初に断っていることだが、これらの矛盾は緩和できたとしても消滅することはない。折り合いをつけられたとしても解決することはない(pp. 242、301)。「繰り返しになるが、重要なのは適切なバランスを取ることだ。ただし、それは固定的なバランスであってはならない。たえず変化する動的なバランスを取る必要がある」(p. 300)。

* 余談だが、これとの関連で著者はつぎの引用をおこなっている。「アメリカの作家F・スコット・フィッツジェラルドいわく、『ある人が第一級の知性をもっているかどうかは、二つの相反する考えを同時に受け入れ、しかもその両方を機能させ続けられるかどうかでわかる』」(p. 301)。これって、パスカルの「パンセ」のつぎの一節と同趣旨だ。「人がその偉大さを示すのは、一つの極端にいることによってではなく、両極端に同時に届き、その中間を満たすことによってである」(2012年5月19日付、当ブログ参照)。

5.どういうマネジャーがいいのか?(第6章)

・ おそらく多くの実務家が、どんなマネジャーが優秀なのか、そのための条件は何かに興味を持っていると思う。著者は、さまざまな先行研究をもとに「優秀なマネジャーに求められる資質」をリストアップしている(p. 305)。しかし、著者自身はこうしたリストの効用には否定的だ。どんなマネジャーにも欠陥はあり、問題はある特定の環境下でその欠陥が致命的な弊害を生まないことだと考えるからだ(p. 307)。

・ そうした観点から、組織に弊害をもたらすようなパターンをいくつか挙げている。①マネジャー本人にマネジャーを務める意思や能力がない場合(p. 312)、②マネジャーが行う仕事そのものが遂行不可能な場合(p. 314)、③マネジャーが適材適所でない場合(p. 315)、④成功(体験)が逆に失敗をもたらす場合(p. 317)である。これらのうち③に関してつぎのように言っている点が注目される。「しかるべきマネジメント教育を受けた人物であれば、どのような組織やプロセスでもマネジメントできるというのは、誤った考えだ。学校の運営を元軍人にまかせるべきだという議論があるが、それなら元校長に軍隊を運営させてうまくいくのか」(p. 315)。

・ 一方、組織が成功するための条件は何か。これは失敗の場合以上にデータが不足しているが、考え方の枠組として、タペストリー(壁掛けなどに使われる織物)を織りなす「7本の糸」という観点を提示している(p. 320)。7本の糸とは次の通りだ。①エネルギーの糸(マネジャーがエネルギッシュなこと)、②振り返りの糸(マネジャーが謙虚に振り返ること)、③分析の糸(マネジャーが形式知と暗黙知の両方を有すること)、④広い視野の糸(マネジャーが広い視野をもっていること)、⑤協働の糸(マネジャーが、組織内外の人々が力を合わせて仕事するのを後押しすること)、⑥積極行動の糸(マネジャーが、振り返りと行動を組み合わせて、地に足のついた行動を取ること)、⑦統合の糸(マネジャーが、以上全ての要素を統合すること)。これら7本の糸がうまく織りあわされて組織はうまく機能する。

・ マネジャーの選考、評価、育成についてもいくつかアドバイスしている。まず、選考については、

- 候補者の資質を見るより、仕事内容と組織環境に照らして、欠点を慎重に検討した方がよい(p. 342)。

- マネジャーを内部昇格させる場合、候補者を最もよく知っている人たち、すなわちその部下に発言権を与える(p. 343)。

・ マネジャーの評価に関するアドバイスはつぎの8つだ。

- マネジャーが機能するか否かは組織との相性で決まる(p. 346)。

- 普遍的に有能なマネジャーなど存在しない(p. 346)。

- どのような組織でもマネジメントできる「プロのマネジャー」も存在しない(p. 346)。

- マネジャーを評価するには、その組織がどの程度成功しているかを評価することが不可欠である(p. 346)。

- マネジャーがどの程度成果をあげたかは、組織が成果を高めるのにどの程度貢献したかによる(p. 347)。

- マネジャーの評価は常に相対的である。着任時の組織の状態や、ほかの人物がその職に就いたと仮定した場合との比較にもよる(p. 347)。

- マネジャーを評価する場合、部署や組織の中だけでなく、もっと広範囲に及ぶ影響を見るべきである(p. 347)。

- マネジャーの仕事の質は数値で測れない。人間の頭を使って判断するしかない(p. 350)。

・ マネジャーの育成に関するアドバイスはつぎの5つだ。

- マネジャーは教室ではつくれない(p. 355)。

- マネジメントは、さまざまな経験や試練を通じて、仕事の場で学ぶもの(p. 355)。

- マネジャー育成プログラムの役割は、マネジャーが自分自身の経験の意味を理解する手助けをすること。そのために振り返りを後押しすべき(p. 356)。

- マネジャー育成では、マネジャーが学習の成果を職場に持ち帰り、組織に好ましい影響を与えることを目指すべき(p. 357)。

- マネジャー育成に関わる活動は全て、マネジメントという行為の性格に沿って構成すべき(p. 357)。

* * *

以下、若干の感想を記す。私自身は、末端マネジャーの経験が何度かあるに過ぎないが、本書に書かれたマネジャーが何を行っているかとか、その望ましい(あるいは望ましくない)特性については違和感なく読めた。例えば、私がかつてある組織で係長をしていたとき、いろんな仕事(「雑用」が多かった)が脈絡なく飛び込んできて、その処理に追われ、「本来業務」になかなか手をつけられないというフラストレーションを抱えていたが、そうした悩みは何も私だけではなかったんだ、と認識を新たにした。また、部下としていろんなマネジャーに仕えた経験があるが、その時に観察したマネジャーのさまざまな行動様式も本書の指摘と大いに重なっている。

一方で、本書は、優秀なマネジャーはいかに行動すべきか、あるいは、どのようなマネジャーが優秀かといった点については禁欲的で安易な決めつけを避けている。これを物足りないと感じる読者がいるかもしれないが、根拠薄弱な決めつけをする方がよほど罪深い。著者が強調するように、いかに行動すべきかは、さまざまな観点をバランスよく考えて決めるべきであるし、そのバランスも環境や事情が異なれば違ってくる。どんな組織、環境下でも優秀なマネジャーなど存在しないというのもその通りだろう。アメリカでは、優秀なCEOが異なる業種の大企業を華麗に渡り歩くといったイメージがあるが、それは多分に誇張されたものではないか。

さらに、著者の指摘は控えめに見えるかもしれないが、現実のケースに適用する際、充分有益な示唆を与えてくれる。例えば、近年、日本でも公的機関のトップに民間企業出身者を登用する例が増えている。公的機関でも効率性は重要な評価基準の一つであり、民間企業出身者の中にその適任者がいる可能性はもちろん低くないだろう。しかし、公的機関は民間企業以上に公共性が強く要請されているのが普通であり、民間企業出身者がそれに相応しい資質を備えているかとなると、何とも言えない。そもそも、民間企業出身者という大ざっぱな括り自体、その中の多様性を無視した乱暴な議論だ。いわんや時の権力者が、自分と政治的な主義主張が近いとの理由で、公的機関のトップを決めるなどといったことがあるとすれば論外と言うしかない。

若者の年金観 [経済]

ここのところ、ちょっと理由があって日本の社会保障制度について勉強している。8月6日に出された社会保障制度改革国民会議「社会保障制度改革国民会議報告書~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~」も読んでみたが、メンバー間の意見の相違や政権与党のこれまでの立場に配慮したのか、あいまいで、現状肯定的な記述が目立ったのは少々残念だった。対立する見解に関しては、明確に両論併記的な記述をした方が、国民にとってよりわかりやすかったのではないか。

例えば、年金に関して次のように述べて、年金財政の長期的な持続可能性は確保されている、としているが、さまざまな懸念や反論がある中で、もう少していねいに説明してほしかった。例えば、今後、負担者数に対して受給者数が大きく増加する中で、一人当たりどの程度の受給額が確保されるのか、ふつうに考えれば疑問に思うのではなかろうか。

日本の年金制度は、2004(平成16)年改革の年金財政フレームで、将来的な負担の水準を固定し、給付を自動調整して長期的な財政均衡を図る仕組みとしたことで、対GDP比での年金給付や保険料負担は一定の水準にとどまることとなった。その意味において、今後の社会経済情勢の変化に対応して適時適切な改革を行っていくことは必要であるものの、基本的な年金財政の長期的な持続可能性は確保されていく仕組みとなっている。(p. 40)

また、年金制度一元化、被用者保険の適用拡大、支給開始年齢の引き上げ、世代間の不公平論などの厄介な課題に関しては、簡単に結論が出せないことはわかるが、もう少し明確に問題点を特定できなかっただろうか。

ところで、年金教育に関して次のような記述があったのは少々引っかかった。年金や社会保障に関する説明は結構難しい。制度自体は客観的に記述できるはずだが、それをどのような立場、観点で見るかによって説明の仕方も異なってしまう。例えば、第3号被保険者の問題は、個人をベースに考えれば筋が通らない話だが、家族(夫婦)をベースに考えれば不自然なことではない。年金の「教育」や「広報」というのは決して価値中立的ではないのである。(もっと言えば、厚生省自身、これまで年金制度に関する説明はさまざまな「変節」を遂げてきている。)

残念ながら、世間に広まっている情報だけではなく、公的に行われている年金制度の説明や年金教育の現場においてさえも、給付と負担の倍率のみに着目して、これが何倍だから払い損だとか、払った以上にもらえるとか、私的な扶養と公的な扶養の代替性や生涯を通じた保障の価値という年金制度の本質を考慮しない情報引用が散見され、世代間の連帯の構築の妨げとなっている。年金教育、年金相談、広報などの取組については、より注意深く、かつ、強力に進めるべきである。(p. 45)

この記述に触発されたのだが、今時の若者はいったい年金について、どの程度知っており、どのように考えているのだろうか。ネットでちょっと検索した限りでは、ちゃんとした調査はあまりないようだ。実際、「ちゃんとした調査」は結構難しいと思う。例えば、「考え」を聞く場合、どのような設問(情報の与え方)をするかで答えはかなり異なるだろうし、遠い将来のことを若者がどこまでコミットできるかも疑問である。(私自身、若いころは年金のことなどほとんど考えておらず、30代に8年間海外生活をした際は、日本に帰ることはもうあるまいと思って日本の年金は払っていなかった。)

ただ、多少なりとも手がかりを得たいと思い、先々週、学部ゼミ生24名に対し、下記の簡単なアンケートを行った。サンプリングの仕方、サンプル数、設問の仕方等からして、およそ代表性のある調査とは言えないが、一つの参考として掲げておく。

* * *

日本の公的年金に関するアンケート(当てはまるもの1つに○)

1.(基礎知識)日本の公的年金制度の基本的な仕組みについてどの程度知っているか。例えば、「国民皆年金」であること、就業状態によって加入する年金が異なること(自営業主、一部の非正規労働者、無業者などは「国民年金」、民間企業の雇用労働者は「厚生年金」、公務員等は「共済組合」)、年金給付の原資は毎月徴収される保険料と税金であること、「国民年金」は保険料も給付額も定額だが、「厚生年金」、「共済組合」では保険料も給付額も就労時の報酬額に原則として比例していること、など。

a. 上記以外のことも含め、よく知っている。 (0)

b. 上記の程度のことはよく知っている。 (4)

c. 上記の程度のことは多少は知っている。 (15)

d. 上記のことは知らないが、他のことなら多少は知っている。 (1)

e. ほとんど何も知らない。 (4)

2.(自分の親の老後に関する考え方)自分の親の老後に関し、どのように考えているか。

a. 経済的にも、生活面でも(介護など)、自分ができるだけ支えたい。 (7)

b. 経済的にも、生活面でも(介護など)、自分がある程度は支えたい。 (15)

c. 経済的にも、生活面でも(介護など)、自分はできるだけ支えたくない。 (2)

d. 経済的にも、生活面でも(介護など)、自分は全く支えたくない。 (0)

e. 現時点ではわからない。 (0)

3.(自分の老後に関する考え方)自分自身の老後に関し、どのように考えているか。

a. 公的年金をはじめとする社会保障制度による支えを一番あてにしている。 (2)

b. 家族(子供や配偶者)による支えを一番あてにしている。 (2)

c. 自分自身の貯蓄等による支えを一番あてにしている。 (9)

d. 上記の適度なミックスによる支えを一番あてにしている。 (9)

e. 現時点ではわからない。 (2)

4.(世代間格差)今後、人口の高齢化が急速に進む中で、世代間で年金負担額(現役時代に負担した保険料総額)と年金給付額(引退後に受給する給付総額)のバランスが大きく変わると予想されている。例えば、1955年より前に生まれた世代は「年金負担額<年金給付額」となるのに対し、それ以降に生まれた世代は「年金負担額>年金給付額」となる。この点をどう考えるか。

a. 積極的に評価できる。 (0)

b. どちらかと言えば評価できる。 (2)

c. どちらかと言えば問題である。 (8)

d. 大いに問題である。 (9)

e. どちらとも言えない。 (5)

5.(低賃金労働者への対応)「厚生年金」の場合、「基礎年金」と呼ばれる定額部分と現役時の保険料納付額にほぼ比例した「報酬比例部分」の2つで構成されており、現役時に低賃金であった者は、引退後の年金額も少ない。また、短時間雇用者や雇用期間が短い者は、条件の良い「厚生年金」に加入できず、給付額が少ない「国民年金」に加入せざるを得ない。さらに、「国民年金」加入者の中には、低収入のため毎月の保険料(今年度の場合、15,040円)を払えない者も多い(2011年度の納付率は58.6%)。こうしたことから、今後、低年金、無年金の者が増える可能性が高い。こうした問題について、どのように考えるか。

a. 現役時に保険料を少ししか払わなかった者が、年金の受給額も低いのは当然である。 (3)

b. 上のaの立場に近いが、低年金受給者に対して最低限の給付は保障した方がよい。 (17)

c. 下のdの立場に近いが、納付額によって受給額に差を付けることまでは否定すべきでない。 (2)

d. 現役時の保険料納付額に関わらず、年金の受給額は同額とすべきである。 (1)

e. どちらとも言えない。 (1)

6.(低生産性企業等への対応)「厚生年金」では、年金保険料は労使が折半して払うことになっている。このため、経営が苦しい一部の中小企業では「厚生年金」に加入せず、従業員に(企業負担がない)「国民年金」に加入させるといった事例もある(本来は法律違反)。また、短時間労働者や不安定就労者は「厚生年金」の適用対象ではないので、これらの従業員を多く雇用する企業は、事業主としての保険料負担を合法的に回避することができる。こうした問題について、どのように考えるか。

a. 全ての企業が、その規模、経営状況や従業員の雇用形態等に関わりなく、給与の一定割合の保険料を納付すべきである。 (4)

b. 上のaの立場に近いが、保険料の納付が困難な企業に関しては一定の配慮をすべきである。 (7)

c. 下のdの立場に近いが、企業の事情による違いがあまり大きくならないよう配慮すべきである。 (4)

d. 同じ年金制度を全ての企業に適用するのはそもそも無理があるので、企業の規模、経営状況、従業員の雇用形態等によって、年金制度は別建てとすべきである。 (5)

e. どちらとも言えない。 (4)

<質問は以上です。ご協力どうも有り難うございました。>

* * *

*写真はいずれも、2013年6月に撮影した神田川沿いの桜の木。

ロナルド・コースの業績 [経済]

2013年9月4日の日本経済新聞、朝刊6面(国際面)の一番下に小さな死亡記事が載っていた。1991年のノーベル経済学賞受賞者、ロナルド・コースの逝去を報じたものだった。まだ存命だったのかという思いと、遂に逝去してしまったのかという思いが交錯した。私は、経済学者の端くれとしてロナルド・コースには多少の思い入れがある。

アメリカ経済学会は毎年、12月の終わりか、1月の初めに年次総会(学会)を開催する。その際、前年のノーベル経済学賞受賞者が招待されてランチョン・セミナーを行う慣例がある。(何せ、ノーベル経済学賞はアメリカ人、あるいはアメリカで活躍する経済学者の独壇場だから、招待する人間には事欠かない。)1993年の1月、当時、博士論文がほぼ完成しつつあった私は、就職市場に参加するためカリフォルニア州アナハイム(ロサンゼルスの近く、ディズニーランドのある町だ)で開かれた学会に参加した。あいにく、新年早々カリフォルニアは豪雨に見舞われ、アナハイムも外出どころではなかった。

確かその時の学会だったと思うが、ロナルド・コースがランチョン・セミナーを行った。実は私の博士論文の一つの章は彼の着想による「取引費用」を応用したもので、彼がどんなことを話すか興味があった。ただ、私が今でも覚えているのは次のような「余談」だ。こうした機会にはノーベル賞受賞者のお弟子さんも呼ぶのが慣例らしいのだが、司会者曰く、コースのお弟子さんを探して呼ぶのは大変だったらしい。結果、呼ばれたのは独占禁止法関係のアメリカ政府機関に勤務するエコノミストとシンガポール(香港だったかもしれない)の大学教授の2人だった。失礼ながら、どちらも世界的に著名なエコノミストというわけではない。

そのうちの一人が語ったのは、シカゴ大学の大学院生時代、他の先生たちからはダメ出しの連続で精神的に参ることが多かったが、コース先生のオフィスを訪ねると、毎週優しく「調子はどうですか」と聞いてくれ、それでずいぶんと助けられたという話だった。実は、私にも似たような経験がある。私の指導教授H先生も、やはり毎週訪ねるたびに“How are you (doing)?”と聞いてくれた。もちろん、これは一般的には単なる儀礼的な軽い挨拶であって、こちらの具合がどうなのかを本当に聞きたいわけではない。あるとき、私は、こういう質問(というか挨拶)にどの程度、正直に詳しく答えるべきなのかと先生に毒づいたことがある。その時の先生の答えはこうだった。「確かに一般的にはこれは単なる儀礼的な挨拶だ。しかし、私が君に言うときは、本当にどうしているか知りたいと思って聞いているので、ちゃんと答えて欲しい。」私も、こうした先生に助けられたことを思い出しながら、コースのお弟子さんの話を聞いていた。

このエピーソードも、いつかブログに書きたいと思っていたが、忙しさにかまけて先送りになっていた。ところが、昨日(9月18日)の日本経済新聞の朝刊29面(経済教室のページ)を見て驚いた。コースの業績に関する短い紹介記事が載っていたが、私が理解しているコースの業績とはまるで正反対(!)のことが書かれているのだ。このブログ記事が天下の日経新聞のように多くの人の眼に触れることはないと思うが、それでも言うべきことは言っておかねばならないと思い、書き始めた次第だ。

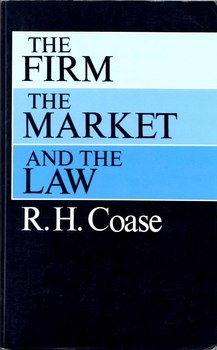

この新聞記事にもある通り、コースの代表的な論文と言えば、

・ “The Nature of the Firm.” Economica, n.s., 4 (November 1937).

・ “The Problem of Social Cost.” The Journal of Law and Economics 3 (October 1960).

の2つだ。さらにこれら2つの論文を含め、7つの章からなる論文集、

・ The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988. (日本語訳は、宮沢健一・後藤晃・藤垣芳文(訳)『企業・市場・法』東洋経済新報社、1992年)

がある。

日経の記事で驚いたことは3つある。第一、見出しに「米国流企業理論の先駆者」とある。これは1937年の論文を指していると思われるが、コースの企業理論は「米国流」でも何でもなく、「市場」や「組織」に関する一般理論だ。

第二、「市場の機能を万能とみなす経済学説を唱える「シカゴ学派」の経済学者」とある。コースがその後半生、シカゴ大学の教授だったのは事実だが、彼は市場万能論者では決してなかった。1937年の論文のエッセンスは、もし市場が万能だったら企業という非市場的な仕組み(組織)が存在する理由はないではないか、市場を利用するには費用(「取引費用」)がかかり、そのような費用負担を回避するために企業が存在する、というものだ。つまりこの論文の最大のメッセージは市場万能論者への批判なのだ。

第三、1960年の論文について。日経の記事は少なくとも3つの点で誤っている。まず、コースは、俗に「コースの定理」と呼ばれているものについて、それは自分が本当に言いたかったことではないと、1988年の著作の第1章にはっきりと書いている。

「コースの定理」とは何か。これは、コース自身の命名によるものではなく、シカゴ大学のジョージ・スティグラー(1982年のノーベル経済学賞受賞者)が、その教科書「価格理論」の中で、コースの1960年論文の内容の一部を取り上げて命名したことに由来する。やや解説的に言うと、次のような内容だ。

(コースの定理)取引費用が存在しなければ、資源配分は法的権利・義務のあり方に関わらず一定である。すなわち最も社会的に効率的な配分が実現される。ただし、所得分配は法的権利・義務のあり方によって影響を受ける。

つぎに、ではコースが本当に言いたかったかのは何かというと、次のような内容だ。

(コースが本当に言いたかったこと)取引費用が存在すると、法的権利・義務のあり方は、所得分配のみならず資源配分にも影響を与える。法的ルールの存在は取引費用の発生を抑えるが、その際、社会的効率性の観点からは、生産物価値のより低い活動に、また損害回避の方策があるのならその費用が安く済む方に責任を負わせる方がよい。

つまり、一般に「コースの定理」と呼ばれているのは、取引費用が存在しないというあまりに現実からかけ離れた世界における話である。それに対し、自分が強調したかったのは、取引費用が存在するという、より現実的な想定に下では一体何が起こるのかである、というのがコースの主張だ。1988年の論文集の第1章から、コース自身の言葉を引用しておこう(Coase 1988, pp. 14-15, 一部抜粋)。

My conclusion was: “…the ultimate result (which maximizes the value of production) is independent of the legal system if the pricing system is assumed to work without cost.” This conclusion was formalized by Stigler as the “Coase Theorem,” which he expressed as follows: “… under perfect competition private and social costs will be equal.”

A world without transaction costs has very peculiar properties. As Stigler has said of the “Coase Theorem”: “The world of zero transaction costs turns out to be as strange as the physical world would be without friction. Monopolies would be compensated to act like competitors, and insurance companies would not exist.” I showed in “The Nature of the Firm” that, in the absence of transaction costs, there is no economic basis for the existence of the firm. What I showed in “The Problem of Social Cost” was that, in the absence of transaction costs, it does not matter what the law is, since people can always negotiate without cost to acquire, subdivide, and combine rights whenever this would increase the value of production. In such a world the institutions which make up the economic system have neither substance nor purpose. Cheung has even argued that, if transaction costs are zero, “the assumption of private rights can be dropped without in the least negating the Coase Theorem” and he is no doubt right. …

It would not seem worthwhile to spend much time investigating the properties of such a world. What my argument does suggest is the need to introduce positive transaction costs explicitly into economic analysis so that we can study the world that exists.

This has not been the effect of my article. The extensive discussion in the journals has concentrated almost entirely on the “Coase Theorem,” a proposition about the world of zero transaction costs. This response, although disappointing, is understandable. The world of zero transaction costs, to which the Coase Theorem applies, is the world of modern economic analysis, and economists therefore feel quite comfortable handling the intellectual problems it poses, remote from the real world though they may be. …

コースにとって、取引費用が存在しない世界を描いた「コースの定理」ばかりが取り上げられることが、いかに不本意であったかが強く伝わってくる文章だ。

そして、第二に指摘したいのは、コースが政府規制等の必要性を否定したかのごとき日経記事の記述はミスリーディングであるということだ。コースは、取引費用が存在するという現実的な前提の下では、法的な権利義務関係や規制が社会的効率を高める可能性を明確に指摘している。より正確に言えば、コースは政府規制のプラス面にもマイナス面にも等しく目を向けていた。

From these considerations it follows that direct government regulations will not necessarily give better results than leaving the problem to be solved by the market or the firm. But equally, there is no reason why, on occasion, such governmental administrative regulation should not lead to an improvement in economic efficiency (Coase 1988, p. 118. 原論文はCoase 1960).

第三に、記事では、いわゆる「共有地(コモンズ)の悲劇」の問題を例示し、コースが所有権の特定によって問題が解決すると主張したかのように書いているが、1960年の論文は「共有地」の問題など取り上げていない。むしろ、コースがこの論文の前半で強調しているのは、裁判所が所有権等、法的な権利・義務関係に依拠して判断を下すことに対する手厳しい批判である。(実際、上で長く引用した文章の中でも、コースは、取引費用が存在しない世界では所有権も意味を失ってしまうとのCheungの所説を肯定している。)

一々、新聞記事に腹を立てていたらキリがないかもしれない。おそらくこの記者氏は忙しさにかまけ、どこかのまがい物の解説本をもとに、気軽にこの記事を書いたのではないかと思う。しかし、それではコース先生があまりに浮かばれないと思い、一言反論させて頂いた。

ケネス・J.アロー『組織の限界』(岩波書店、1976年)(2) [経済]

(承前)

第3章 組織の行動計画

・ 本章では、前章で取り上げた情報チャネルについて、その組織の中での役割をより具体的に議論している。そして、結論的には次の2つの含意を導いている。

①組織の現実の構造や行動は、偶然的事件、歴史に大きく依存するかもしれない。

②効率性のみの追究は、いっそうの変化に対する柔軟性と感応性の欠如につながるかもしれない。

・ 伝統的な経済学では、関連あるすべての変数の値が考慮されて意思決定が行われるものとされるが、実際には、そもそもどのような変数を認知すべきが難問である。その点を分析するため、組織にとって3つの意思決定領域があると仮定する。「活動中」(active)、「監視中」(monitored)、「非活動中」(passive)である。活動中とは、例えば、ある新規事業を行うべきかどうか具体的に検討されている、あるいは実行に移されているような領域、監視中とはいくつかの新規事業の候補が検討されているような領域、非活動中とはまだ具体的な検討対象に上がっていないような領域である。情報チャネルのコストという観点からすると、いったん活動中の領域に入った行動計画はそこから離れることは少なく、監視中の領域にある行動計画はそれと(情報面で)補完性がある場合が多いだろう。

・ 組織は、いかなる一人の個人よりも多くの情報を獲得できる。なぜなら、組織はおのおののメンバーに異なった「実験」(情報収集活動)を行わせることができるからである。しかし、情報が組織に役立つためには、相互に調整され関連させられなければならない。そして、情報の再伝達のためには、最終決定選択のための価値を失うことなしに、はるかに小さな容量に縮約されなければならない。このため、一般的には関連のある情報のすべてを伝達しない方が最適である。裏を返せば、個々のメンバーは、現在の状況では伝達に値すると判断できない情報(従って、組織としては非活動中の領域にある)を蓄積することになる。

・ 組織内のコミュニケーション・チャネルは、コスト最小の観点から設計される。その場合重要なのは、符号化様式(code)の適切な選択である。ここで符号化様式とは、情報伝達のためのあらゆる既知の手段のことを意味する。符号化様式は次の2つの経済的意味を持っている。①規模に伴うコスト増大傾向を弱めはするが、除去はできない。②個人にも組織にも不可逆性を作り出す(企業特殊的人的資本)。

・ ①に関して言うと、規模拡大によって組織が便益を受けるのは、そのメンバーに異なった実験をさせるからである。しかし、それはメンバーの専門化を促し、相互のコミュニケーションを困難にし、符号化様式の複雑化をもたらしてコスト増加につながる。②に関しては、メンバーは情報チャネルをある特定の組織の中で学び、それを通じて組織特有の符号化様式も学ぶことになる。そして、組織内に共通な符号化様式の採用は、組織参加者の行動に一様性の要請を課す。なぜ全ての企業が同一の符号化様式を持ち、その訓練が移転可能なものとならないのか。一つには、最適な符号化様式はそもそも数多く存在するからである。もう一つは、符号化様式は、それぞれの企業が作られた時点での最善の期待に合致するように定められ、その後の変更は困難になるからである(歴史が問題)。

・ 多くの点において、変化のコストは個人より組織にとって大きい。組織は、監視することに関しては多くの能力を持っているが、「非活動中」から「監視中」あるいは「活動中」に役割を切り替える能力は乏しい。しかし一方で、組織は変化する個人からなっている。個人が組織の外で教育を受けるなどして、組織は無料で相当量の情報を獲得できる。そのような無料の情報が十分なら組織の行動は変化する。一般的にいえば、組織設計における主要な要請は、大きな行動計画を取り扱う能力を増加させることであり、それには意思決定者の交代、「情報と意思決定ルールの循環」が必要となる。

第4章 権威と責任

(1)目標の対立

・ 組織では権威(authority)による配分が広く行われている。すなわち、ある個人によって行われた決定が、他の個人によって実行されている。

・ 権威には、人格的な権威(命令のやりとり)と非人格的な権威(事前に決められたルール、codes of conduct which prescribe what each member of the organization is to do under a variety of possible circumstances)がある。後者には結果の予想がつきやすいという利益があるが、柔軟性が失われるという不利益もある。

・ 権威の役割は組織によってさまざまであり、軍隊のように強いものから知的専門職の組織のように弱いものまである。雇用契約は、被雇用者の側において権威を受け入れるという契約に他ならない。この契約の範囲内では、雇用者と被雇用者の関係は市場的な関係ではなく、権威的な関係である。それは離職の自由によって制限されているが、離職にはコストがかかるから、権威の範囲は決してささやかなものでない。

・ 現在の世界においては、権威の衰退が傾向的に見られるが、そのことによって権威の源泉と必要性を再検討しようという傾向も強くなっている。権威に対して責任を課すべきだという主張が強まる一方、権威が必要だという感情も拡がっている。

(2)権威の価値

・ ホッブズは、権威が存在しないと「万人の万人に対する戦い」が起こるとしたが、より控え目にせよ、権威が必要なのは組織メンバーの活動を調整するためである。経済学的に言うと、権威とは意思決定の集権化であり、それによって情報の伝達・処理コストを節約できる。こうした権威の価値が最も純粋にあらわれる例は軍隊である。

・ 権威とは逆の極端な代案は合意(consensus)である。合意は、メンバーが全て同一の利害を持ち、かつ同一の情報を持っている組織では効率的であろう。(利害あるいは情報のいずれかが組織のメンバーの間で異なっているときには、合意を達成するためのコストが上昇する。)

(3)権威の達成

・ 権威は、何らかの権力を支配すること(control over some means of power)から生ずる。しかし、それは権威への服従の十分な説明ではない。制裁の存在は権威への服従の十分条件ではない。もしも、ある程度以上の数の従業員が命令に従わなければ、そのような命令は強制できない。

・ 結局のところ、権威は人々の期待の収束する焦点にとどまる限りにおいて持続しうるように思われる。ある個人が権威に従うのは、他の人々もそれに従うだろうと期待するからである。そのためには、権威を目に見えるものとし、シンボル化することが有益となる。もっとも、権威の源泉として期待の収束を強調すると、それは権威のもろさを意味することにもなる。

・ しかし、一方で権威をうみだそうとする圧力も強い。権威への服従が生ずるであろうという期待は、権威の維持にとって価値があるばかりでなく、権威に従う人々の不確実性を減少させるからだ。

(4)責任の価値

・ 責任を伴わない権威の基本的な欠陥は、不必要な誤りの可能性が高いことである。そのような失敗が起こるのは、権威者の情報上、意思決定上の容量の過大負担である。こうした問題は、権威者の先入観によって情報が濾過されがちであることによって、さらに増大する。

・ 一方、非人格的権威であるルールも、可能な事件の膨大な多様性に対して十分反応できない。ルールの形成に関して十分な柔軟性を達成するには、2つの決定的に重要な限界が存在している。

①あらゆる可能な事象を考慮することはコストが非常に高い。

②条件付きルールを具体的に施行するにも情報が必要となる。

したがって、自由裁量型権威から形式的ルールへの移行は万能でない。

・ これらのことは、権威を責任あるものに保つべき理由となる。すなわち、①情報の過大負担である。さらに、②絶対的かつ無責任な権威への服従自体が、従属者の成果に悪影響を与えるという議論もある(人間関係論など)。ただし、これは実証的根拠が乏しく、一方で、権威への憧れもある(フロム『自由からの逃走』)。(なお、アローは指摘していないが、③権威者の私利私欲という問題もある。)

(5)責任の達成

・ 責任の要素を含まない権威を想像することは、少なくとも長期的には困難である。なぜなら組織からの脱退は常に可能だし(ハーシュマン)、命令に対する不服従もありうるからだ。さらに、権威を行使する者を取り除くこともしばしば可能である。

・ これまでに責任達成のために用いられてきた構造的な手段の例としては、以下のものがある。

①より高い権威に対する責任(部長→社長)

②臨時的な権威に対する責任(社長→取締役会、株主)

③限定された分野でのみ正統性を持つ特殊な権威に対する責任(司法的権威)

④非権威的グループに対する責任(調査委員会、オンブズマン)

(6)権威と責任の間のトレードオフ

・ 責任メカニズムは誤りを修正できなければならない。しかし、それは権威の真の価値を破壊するようなものであるべきでない。そのためには、責任の取り方は時間的に非連続、あるいは周期的なものでなければならない。具体的には、誤りが起こったときに、それに関する非難を聴取するような再審査グループの提案である。その主要な機能は、情報の創出と組織内関係部署への伝達である。それには、再審査グループに一定の権威が必要であろう。

・ 「権威は、疑いもなく組織の目標を成功裡に達成するための必要条件である。しかしそれと同時に、権威は、制度的な構造の形に整備された再審査と公開の方式に対して責任をとらなければならないだろう。そうでなければ、思いがけぬ不服従の大波にさらされて、そのことの責任をとらなければならないことになるだろう」(p. 101)。

* * *

私は、以前この本を読んだとき、権威は責任をともなわなければならないが、そのことが絶え間ない権威の否定になってはいけないというアローの立場を、正直言って微温的に感じたことを告白せねばならない。しかし、権威の否定はアナキーにつながりかねず、さらに言えば、隠れた権威(例えばマスコミ?)の跋扈を許すことにもなりかねないと考えると、アローのいくぶん保守的な態度もそれなりに納得がいく。私がアローのガバナンス論に興味を持ったのは、私自身、ある組織のガバナンス論争に巻き込まれたことが機縁だったが、アローがこの本を書いた一つの背景に1960年代後半のハーバードにおける大学紛争があったようだ(訳本p. 100にごく短い記述がある)。そうした事情も踏まえて、特に第4章を読むとますます興味深い。

このほか、個人の要求と社会の要求のバランス、効率と公正の両方を考慮することなどバランス感覚に富んだ分析と、組織設計において大きな行動計画変更を可能にする世代交代のすすめなど大胆な提言がともに興味深かった。今後、よく反芻してみたい。

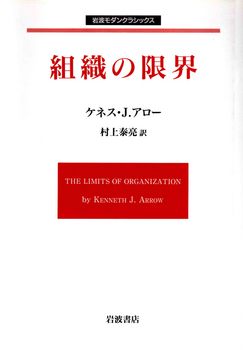

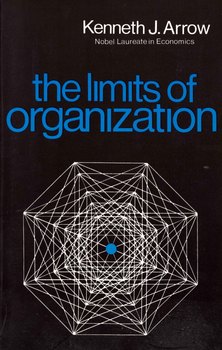

ケネス・J.アロー『組織の限界』(岩波書店、1976年)(1) [経済]

ケネス・J.アローの『組織の限界』(岩波書店、村上泰亮訳、1976年)は、その後「組織の経済学」として発展した経済学の新しい領域について、早い段階で的確な見取り図を提示した好著だ。(原著の出版は1974年であり、内容は1970-71年に行われた講演録に基づいている。)特に1980年代以降、「組織の経済学」としてさまざまなモデルが生み出されてきたが、今、改めてこの本に立ち戻ってみる価値は大きいと思う。以下、かつての私の読書メモをもとに、その内容を簡単に要約してみたい。

* * *

○日本語版への序文

・ 「この本の内容は、むしろ一種の研究計画とみなしうるものであって、完了した仕事の成果ではないし、あるいは十分に展開された思考体系でさえもない」と断った上で、伝統的な経済学が「市場」を中心に扱ってきたこと、また「組織」を扱うにしても、市場の補足物として扱ってきたことに対して異議を唱える。

・ その第一の理由は、経済システムにおける決定単位の多くは個人ではなく組織だという事実認識である。第二に、市場はそれ自身、組織としての性格を数多く持つと指摘する。つまり、「市場」対「組織」という単純な二分法は必ずしも適切な分析枠組ではない。実際、全体としての社会は組織の最大のもの、という言い方もしている。

・ さらに、「正義の問題、社会的選択の問題は、組織理論の本来の一部である」とも言う。それは、「組織の機能が目的を共有するという感覚に依存し、そしてその目的が現に実現され理解されなければならない」からである。

第1章 個人的合理性と社会的合理性

・ 社会からの要求と個人からの要求の緊張は避けがたい、両者の合理的なバランスが理解されなければならないというのが本章のテーマだ。そのことを、アローは次のように表現する。「なんらかの形で、自分の内なる価値を表現しようとするのは、すべての個人の必然的欲求である。しかし社会の要求と、そしてまさしく社会の中においてのみ表現されうる個人の要求とは、個人が自分自身のためのみならず、他の人のためのものでもあることをもとめ、そしてまた、他の人を自分にとって手段であると同時に目的でもあるかのごとくみなすことを求める。」

・ そもそも人はなぜ集団的行動を取らなければならないのか、あるいは社会というものを持たなければならないのか。合理性を信奉する経済学者は、それは集団的行動によって個人的合理性の領域を拡張できるから、つまり、個人個人が、自分の個人的価値をいっそう十分に実現することができるようになるからだと考える。(非経済学者なら、集団的行動それ自体に情熱をかき立てるような意味があるからだと言うかもしれない。)

・ しかし、合理性はある目的が与えられたとき、どのような手段を選択するかという問題であって、目的の内容自体を特定することはできない。かくて究極的には、いかなる価値判断も分析不能な最終命題にたどり着き、そこでしばらく立ち止まらざるを得ない。

・ そう言った上で、アローは経済学者として言いうることをいくつか指摘する。まず、個人間の関係が、集団的な組織の一部として必要となる理由について。それは一つには、社会の基本的な資源の供給が制限されているため、競争を裁定するようなシステムが必要となることである。もう一つは、協力から発生する利益を確保するためである。

・ つぎに、さまざまな社会的組織をどう比較評価するかについて。経済学者は、効率性ないし最適性(より良い他の配分やシステムが存在しないということ)という概念を用いている。しかしこれは、最善の事態を一義的に定義するものではなく、さらなる比較のためには「分配上の正義」など他の基準を使わねばならない。

・ そして、価格システムの長所・短所について。まず、一般均衡理論モデルが証明したように(さまざまな前提を置いた上の話だが)効率性を達成できる。参加者に比較的わずかな知識しか要求しない。個人に自由の感覚が生まれる(しかしこの種の自由は所得がなければ幻想である)。利己主義を美徳化する(しかし、われわれは完全に利己的な動機に基づくシステムには不安を感じるのが常である)。いかなる形にせよ、公正な所得分配を与えるものではない。価格をつけられないものもある(水・大気汚染、信頼など)。これらから言えるのは、分配上の正義の観点のみならず、効率性の観点からも市場以上の何ものか(例えば政府)が求められているということである。

・ しかし、経済学者や倫理学者は、何らかの客観的な分配上の基準に到達しようと努めたが、結論に到達し得なかった。それは、人々の欲望や価値を同じ尺度で測ったり、相互に完全に伝達したりできないこと(the incommensurability and incomplete communicability of human wants and values)に由来する。「かくて、集団的合理性の意味は、完全に首尾一貫したものではあり得ない。」

・ 価格システムが、その内部では部分的に遮断されるもう一つの重要な領域は大企業である。企業とその被雇用者の関係は、対立的な契約関係とは非常に異なっている。「雇用契約は多くの点で、通常の財の契約とは異なっており、被雇用者は「権威」に喜んで従うという姿勢を売るのである。」

・ さらに目に見えない制度として、倫理や道徳の原則がある。社会はその進化の過程で、他人へ一定の配慮を払うことに関する暗黙の協定を発展させてきた。それは社会の存続に不可欠であり、効率性に大いに貢献する。

・ この章の結論は、おそらくアロー自身の次の言葉に込められている。いかなる瞬間においても、個人は必然的に彼の個人的欲望と社会の要求との間の対立に直面している。それゆえ、私は両者に完全な統一があり得るという観点を拒否する。われわれのとる価値は妥協の産物でなければならない。なぜなら、他人は自分と違った価値を持っており、いかなる社会的行動も何らかの共同や協定の要素を含んでいるからである。

第2章 組織と情報

・ 組織とは、価格システムがうまく働かないような状況の下で集団的行動の利点を実現するための手段と言える。

・ 組織を理解する上で絶対不可欠な点として、価格システムの一つの欠陥を指摘しておく。それは、不確実性の存在である。理論的には、あり得べき結果に対応して異なる条件で売買する契約(contingent commodity)を結べばよいが(保険はその一例である)、実際にはその応用は限られている。理由の第一は、価格のあり方が複雑になることであり、第二は、本当のリスクと単に最適な行動をとらなかったこととの区別をつけるのが難しいことである(いわゆるモラル・ハザード)。

・ 情報の非対称性といった「情報構造」は市場メカニズムの機能に大きく影響する。ここで、情報構造とは、任意の時点で現存している知識の状態に加え、将来において必要な情報を獲得する可能性(「情報チャネル」の獲得)を含んでいる。したがって、(市場ではなく)組織を作り出すことの望ましさは、ある程度までは情報チャネルの有無によって決まる。

・ ところで、情報チャネルの有無は経済システムにとって外生的なものではない。そこで、情報チャネルのコストについて検討しよう。まず、情報チャネルの設置、運用のためには個人自身が投入物である。そして、情報の獲得、処理を行う個人の能力は限られているため、情報の増加に対し収穫逓減(*)が生ずると予想される。

*岩波の日本語訳では「収穫逓増」となっているが(p. 40)、文脈からして「収穫逓減」の誤りである。実際、英文原著の表現も次の通りである。“one may expect a sort of diminishing returns to increases in other information resources”(p.39).

・ さらに、それらのコストは不可逆的な投資である。情報を獲得、処理するためには、時間や努力を十分に投資しておく必要がある。例えば、フランス語の情報を獲得、処理するには、フランス語を身につけておかねばならない。こうした特性の結果、情報投資は情報の価値がより不確実な場合には少なくなること、いったんある情報チャネルを獲得すると、別の情報チャネルへの乗り換えが困難になることが予想される。

・ 最後に、情報コストはさまざまな方向に不均一である。例えば、既に獲得した情報と近接した情報の獲得、処理は容易だが、そうでない情報の獲得、処理は困難を伴う。例えば、フランス語を習得した者にとってイタリア語やスペイン語の習得は容易なのに対し、日本語の習得は困難である。また、同じ文化や生活体験を持っている人の間の方が、そうでない人の間よりもコミュニケーションは容易であろう。

(次回に続く)

「社外取締役」考 [経済]

アベノミクスの「第3の矢」とされる文書、「日本再興戦略 – JAPAN is BACK –」(2013年6月14日)を見ていたら、社外取締役の導入を促進する旨の指摘があった。

・ 「会社法を改正し、外部の視点から、社内のしがらみや利害関係に縛られず監督できる社外取締役の導入を促進する【次期国会に提出】」(p. 12)。

・ 「攻めの会社経営を後押しすべく、社外取締役の機能を積極活用することとする。このため、会社法改正案を早期に国会に提出し、独立性の高い社外取締役の導入を促進するための措置を講ずるなど、少なくとも一人以上の社外取締役の確保に向けた取組を強化する」(p. 28)。

・ 「国内の証券取引所に対し、上場基準における社外取締役の位置付けや、収益性や経営面での評価が高い銘柄のインデックスの設定など、コーポレートガバナンスの強化につながる取組を働きかける」(p. 28)。

民間企業もなめられたものである。何だか社外取締役がいないと、まともな経営ができないとの見方が見え隠れする。こうした世間の動向にも配慮したのか、同じ6月14日に開かれたトヨタの株主総会では、同社としては初めて、3名の社外取締役(日本生命保険相談役、元・国税庁長官、元・ゼネラル・モーターズ副社長)が選任された。

私は、社外取締役の導入(しかも、たかが一人の!)に特段反対するつもりはない。しかし、導入したら企業経営がよくなるといった理屈はほとんど実証的な根拠がないと思っている。社外取締役がいなくて経営がうまくいっている会社もあれば(例えば、これまでのトヨタはそうだった)、社外取締役が多数いても経営がうまくいっていない会社もある(例えば、前回の記事で取り上げたソニーだ)。大学の講義で、「社外取締役は必要だと思うか」と尋ねたところ、「オリンパスの不正経理事件のようなことを防ぐには、必要だと思います」という学生がいた。彼が間違っているとは言わない。しかし、実を言えばオリンパスにも社外取締役がいた。いたどころか、「飛ばし」に関与した元外資系証券の債券部長が社外取締役だったというから呆れてしまう。

社外取締役がなぜ機能しないかは、ちょっと考えれば合点がいく。私は、重要な意思決定を行う人間は、つぎの3つの要件を備えていなければならないと、かねてより考えている。(2013年6月18日付け、当ブログ「統一球問題とガバナンス」を参照。)

①適切な意思決定を行うのに必要な情報を持っているか、

②適切な意思決定を行うのに必要な能力を持っているか、

③適切な意思決定を行う動機を持っているか。

①について言えば、社外取締役が社内取締役以上に当該企業の情報を持っているとは考えにくい。特に、現場の情報は社内取締役でもどの程度把握しているか疑わしい。

②に関しては、優れた社外取締役であれば、社内取締役より能力があるということは有り得る。しかし、能力があっても必要な情報がなければ、適切な判断はできない。また、そもそも能力的に優れた社外取締役が選任されるという保証もない。社長の知己から選ばれることも多いが、その場合は、単なるイエス・マンになってしまうおそれがある。

さらに重要なのは③の要件だ。社外取締役が社長、あるいはその他の社内取締役と親しい関係にある場合、きちんとモノを言えるかどうか。そもそも当該企業に対し、社内取締役や従業員と同程度かそれ以上の利害関心やコミットメントを持っているかどうか。よほど例外的に強い使命感を持っている人でもなければ、答は一般にNoであろう。

もちろん、社内取締役だからといって①~③の要件を満たしているとは限らない。社長が自らの保身のため、優秀なライバルを役員に登用せず、無能なイエス・マンを重用しがちだとしたら、何をか況んやである。もし、社外取締役がそうした人事にストップをかけられるなら意味があると思うが、果たしてそんなことのできる社外取締役はいるだろうか?

「結局は制度ではなく、人の問題だ」という言い方もできる。それは答ではなく、逃げだと自分でも思っているが、残念ながら今はそう言うしかない。

* 写真は、雑司ヶ谷墓地にて。

マルチ・タスク問題 [経済]

(↑神楽坂にて)

前回の記事で、辻野晃一郎『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』(新潮社、2010年)の内容を紹介した際、ソニー凋落の理由として、「カンパニー同士の協力関係の欠如、それらを調整、統合すべきトップ・マネジメントの不在、無責任」、「事業戦略や組織デザインの失敗とトップ・マネジメントの無能、無責任」を指摘した。

実は、ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブズII』(講談社、2011年)の中でも、ソニーについて言及している箇所がいくつかある。そのうち、ソニー失敗の理由について端的に指摘しているのは以下の箇所だ(pp. 192-193)。

・ (ソニーには)ウォークマンでポータブル音楽プレイヤーの世界を拓いた実績もあれば、すばらしいレコード会社を傘下に持ってもいる。美しい消費者家電を作ってきた長い歴史もある。ハードウェア、ソフトウェア、機器、コンテンツ販売を統合するというジョブズの戦略に対抗するために必要なものはすべてそろっているのに、なぜ、ソニーは失敗したのだろうか。

・ アップルは、半ば独立した部門の集合体という形になっていない。ジョブズがすべての部門をコントロールしているため、全体がまとまり、損益計算書がひとつの柔軟な会社となっている。

・ もうひとつ、ふつうの会社はそういうものだが、ソニーも共食いを心配した。デジタル化した楽曲を簡単に共有できる音楽プレイヤーと音楽サービスを作ると、レコード部門の売り上げにマイナスの影響が出るのではないかと心配したのだ。これに対してジョブズは、“共食いを恐れるな”を事業の基本原則としている。「自分で自分を食わなければ、誰かに食われるだけだからね。」

この話は、いわゆる「組織の経済学」で取り上げられる「マルチ・タスク問題」の見事なケースとなっている。この新しい経済学の内容を、ソニーの経営陣が知っていれば、問題の所在についてもう少し自覚的であったかもしれない。マルチ・タスク問題とは何か? 以下、簡単に説明しよう(以下の説明は、ジョン・ロバーツ『現代企業の組織デザイン』NTT出版、2005年、pp. 133-146、251-261による)。

・ ある人(「代理人」agent)が、誰か別の人(「本人」principal)のために仕事をする場合、どこまで一生懸命に働くかというのが、いわゆる「本人-代理人関係」問題である。その場合、仕事内容に複数のタスクやプロセスが含まれている場合、それぞれにどれだけの時間や努力を配分するかも問題となる。例えば、「本人」としては「代理人」に複数のタスクをバランスよく行ってほしいが、「代理人」はある特定のタスクのみを熱心に行って、他のタスクをおろそかにするといったことが起こりうる。これが「マルチ・タスク問題」である。

・ ロバーツは、マルチ・タスク問題を2つのケースに分けて考察している。①一つは、複数のタスクそれぞれの成果指標の精度や観測時期が異なる場合、②もう一つは、複数のタスクの成果指標が別々には観測できない場合である。

・ ①の例としては、一人の代理人が、既存の事業を継続する業務と、新規の事業を開拓する業務を同時に行う場合があげられる。既存の事業の成果は個人の売上高の推移を逐次観測することで測られるかもしれないが、新規事業開拓の成果はより不確実で、ある程度時間が経ってからでないとわからない。この場合、評価が容易で正確な既存事業の売上高にのみ注目してインセンティブをかけると、代理人は既存事業にのみ時間や努力を傾け、新規事業の開拓を全く行わなくなってしまうおそれがある。

・ こうした問題への対応策は2つある。一つは、職務再設計を行って、既存事業を担当する人と新規事業を担当する人を別にすることである。しかし、双方のタスクに補完性がある場合、こうした職務分割は効率性を損なうおそれがある。もう一つは、いずれのタスクにも相対的に弱いインセンティブしか与えず、全てのタスクからの限界便益が等しくなるようにすることである。

・ ②の例として、2つの事業部A、Bのそれぞれのマネジャーの行動を取り上げよう。マネジャーAもマネジャーBも、「努力」(ある目標実現のためにどれだけ時間や労力を費やすか)と「意思決定」(ある目標実現のために何を行うか)の結果、「成果」(売上高、利益など)を生み出している。A、Bそれぞれの成果は観測可能だが、「努力」と「意思決定」の貢献度合いを分けて観測することは容易でない。この場合、自分の事業部の「成果」のみを用いてインセンティブをかけると、マネジャーは最小の努力で最大の成果をあげようとする。その際、自分の事業部の成果をあげるために、他の事業部の成果が犠牲になることも厭わないといった、企業全体にはマイナスの影響を及ぼす意思決定を行う可能性がある。

・ 他方、そうした事態を避けるために、A、B双方のマネジャーに対して、A、B両事業部の成果の合計額を用いてインセンティブをかけたらどうなるか。今度は、他事業部にマイナスとなるような意思決定は避けられるかもしれないが、努力水準が低下する可能性がある。

・ この問題の一つの有力な解決策は、「意思決定」をA、B両マネジャーより上位のトップ・マネジメントに委ねることである。トップ・マネジメントが企業全体にとって最適な意思決定を行った上で、A、B両事業部に、それぞれ最適な努力を発揮して成果をあげるようなインセンティブを与えるのである。

・ しかし、残念ながらトップ・マネジメントが最適な意思決定を行う保障はない。ロバーツは、ある組織が複数の目標を追求し、組織内のさまざまなグループに特定の目標を割りあてる場合のネガティブなモチベーション問題として、「内部競争」(internal competition)と「インフルエンス活動」(influence activities)を指摘する。内部競争とは、限られた資源(資金や人材)の配分をめぐって、グループ間で争いが起こることである。また、インフルエンス活動とは、他人(例えばトップ・マネジメント)の意思決定に影響を与えることを企図して行われる政治的活動のことで、情報の誤った提示や歪曲を伴う。トップ・マネジメントは現場の直接的な情報を十分に持っていないことが多いので、こうした活動の影響を受けやすい。さらに、トップ・マネジメントが適切な意思決定を行うための成果指標も、短期的には利用困難なことが多い。

・ ロバーツが、「マルチ・タスク問題に対する正攻法」とするのは、「組織デザインにかかわる人々や文化的要素に働きかけることによって、ファンダメンタルなトレードオフを変えていくことである。」この種の方策として有効なのは、従業員と企業の間の長期的な信頼関係を醸成し、個人利益と企業利益を合致させることであり、「ハイ・コミットメントHRM」(high commitment HRM)と呼ばれている。彼は、その具体例としてフィンランドのノキアを挙げているが、かつての日本の大企業こそが、その典型例であった。

つまり、②のようなタイプのマルチ・タスク問題の解決策として有効なのは、従業員と企業、従業員同士の信頼感、協力関係にあふれた企業文化の存在、そしてトップが(戦略や人事などで)適切な判断力を持って、果敢に決断を下すことである。おそらく、「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」を目指した井深、盛田時代のソニーにはそれがあった。この有名な「東京通信工業株式会社設立趣意書」(の一節)は、今でもソニーのホーム・ページに載っているが、実態は大きくかけ離れてしまったようである。私は、長年、多くのソニー製品を愛用してきた一消費者に過ぎないが、その点が残念だし、悔しくもある。

(↓飯田橋・外濠にて)

統一球問題とガバナンス [経済]

先々週の6月6日(木)、友人からチケットをもらって、東京ドームに巨人vs北海道日本ハム戦を観に行った。前回、東京ドームでプロ野球を観たのは、松井の巨人最後のシーズン(2002年)だったから、実に11年ぶりだ。そのときは松井が期待通りにホームランを打って、巨人が勝ったのをよく覚えている。最近はナイターのテレビ放映も減り、プロ野球人気も衰えたかと思っていたが、それは私の誤解だった。東京ドームはほぼ満員だった。

試合は、巨人打線が日本ハムの木佐貫を打ちあぐね、敗戦ムードが漂っていたが、何と8回裏に阿部の逆転3ランが飛び出し、そのまま巨人が勝った。阿部の打席の前に、「ここで3ランが出て、巨人が勝ったら最高だよね」と冗談半分に隣の友人に話したが、それが本当になってしまって驚いた。右翼席に突き刺さる鋭いライナー性の当たりだった。

この試合を観た翌週、「統一球の変更」というニュースが飛び込んできた。最初聞いたときは、何のことかよくわからなかったが、どうもいろいろとウラのありそうな怪しげな「事件」だ。このブログでは、怪しげな事件はあまり取り上げないことにしているが(笑)、6月12日(水)に行われたNPB(日本野球機構)の記者会見は何とも感じの悪いものだった。私自身は正確な事実関係を知るよしもないが、印象論だけでも確実に言えることがいくつかある。それらを記しておきたい。

6月12日のNPBの記者会見(ノーカット版)はYouTubeで見たが、はなはだわかりにくい内容だった。例えば、ボールの物理特性の「変更」に関する事実説明がそもそも混乱していた。「反発係数」が「公差」(許容されるバラツキの大きさ)の範囲内だったので(ボール発注の契約内容を)「変更」したわけではないと言いつつも、平均値が(統計的に有意に)変化した(つまり納品されたボールの質が平均的に変化した)ことは認めている。平均値の変化の問題をバラツキの問題にすり替えているような印象を受けた。

また、記者から「今シーズンになって反発係数が上がったとの報告を受けていたのではないか」と問われたコミッショナーは、そうした報告を受けていたことは認めたが、「それが球のせいに結びつくかどうかは別問題」とし、「日本の選手は適応力も高いし、バットとかその他のところで工夫をして、だんだん自らを統一球に合わせてきていると理解していた」と答えた。オイオイ、大丈夫? ボールの反発係数とはボール自体の物理的特性であって、バットの質や選手の力量とは関係ないでしょ?(実際、反発係数は鉄の壁にぶつけて計測されている。)

コミッショナーからは、「ガバナンスの強化」との陳腐なフレーズが繰り返された。「事務局内部の意思疎通を欠いていた」、「事務局内のガバナンスの強化を図って参りたい」、「昨日まで全く知りませんでした」、「私のガバナンスに対する監督不十分」、「まずガバナンスの強化に取り組みたい」・・・。彼にとって「ガバナンスの強化」とは、NPBの事務局スタッフが、自分に対して、もっとちゃんとわかりやすく説明しろよ、ということなのかもしれない。

「ガバナンス」(governance)とは多義的で、なかなか日本語に訳しにくい言葉だが、最大公約数的に言えば、国や組織がどのように統治されているか、より具体的には、誰がどのように国や組織の重要な意思決定をしているか、という意味である。したがって、下の者に対してトップにちゃんと報告、説明するよう求めることを「ガバナンスの強化」というのも、誤用とまでは言えないかもしれない。しかし、NPBという影響力の大きな組織のガバナンスとしては、あまりに矮小化された理解であろう。

ガバナンスに関する議論は、よく制度論に流れがちだが、私は結局のところ意思決定主体の資質の問題だと思っている。具体的には、次の3条件を満たしているかどうかだ。

①適切な意思決定を行うのに必要な情報を持っているか、

②適切な意思決定を行うのに必要な能力を持っているか、

③適切な意思決定を行う動機を持っているか。

①と②については、あえて説明するまでもないだろう。野球というスポーツそのものに対する知識や理解に加え、興業面の知識や理解、さらに選手やファンなど「現場」に関する理解も不可欠だ。③は、①や②が備わっているとしても、誰か特定の利害関係者のみの利益を図り、不公正な意思決定を行う動機がないかどうか、ということだ。野球界の外部から来た人物だから公正だとはかぎらない。自分を推薦してくれた誰かさんの顔色ばかりうかがうという可能性だってあるからだ。それに加えて、①や②の資質を欠いているとしたら救いようがない。

私は、現在のコミッショナーの資質について十分な情報を持っていないので、彼に関する具体的な論評は避けたい。ただ、正直言って、その資質に疑念を感じさせる記者会見ではあった。

CSRとCSV(3) [経済]

(承前)

2、3週間前だろうか、日本のメガバンクMから送られてきた広報誌にざっと目を通していたところ、ある記事が目に止まった。その金融グループに属するシンクタンクのエコノミスト氏が連載している経済動向に関する解説コラムである。ていねいに読んだわけではなく、もはや手許にないので、不正確な点があるかもしれないが、そのエコノミスト氏は「アベノミクス」について「違和感」を感じているという。違和感の由来は、①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略の「3本の矢」のうち、特に①と②は国が民間を何とかしようという「古い歌」をまたもや聞かされているようで、時代に合わない、という論旨であった。

エコノミストの中には、①、②は短期的な効果しかなく、③こそが本丸だという意見が多いことは私も承知している。一方、私自身は、①については評価しており、②、③となるにつれ、その内容に懐疑的だが(特に、それこそ「古い歌」と言うべき「規制緩和・改革」論に対して)、“It depends.” すなわち、詳細を待ちたいと思っている。

ところで、正直言って私は「アベノミクス」に「違和感」を感じたというエコノミスト氏の主張に対して「違和感」を感じてしまった。それは、民間部門の力だけで日本経済を立て直せるという、根拠のない強がりである。なぜ「根拠のない強がり」と言うのか、下の2枚のグラフを見てほしい。いずれもシンガポールでの私の講演で用いたものである。

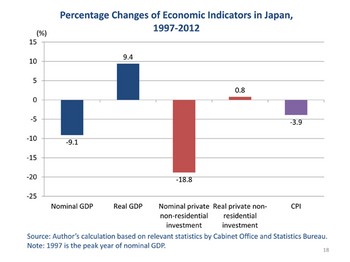

上のグラフは、1997年から2012年にかけて、日本の名目GDPが約1割減少したこと、一方、実質GDPは約1割増加したので、GDPの物価に相当するGDPデフレーターは2割近く減少したことを示している。つまり、この間、日本では、他国がおよそ経験したことのないようなデフレが続いたのである。デフレのもとでは、将来への投資を先送りするのが合理的だ。なぜなら当面収益が見込めない上に、費用負担は先送りするほど節約できるからだ。実際、この間、民間設備投資は名目で約2割減少し、実質でもほぼゼロ成長だった。

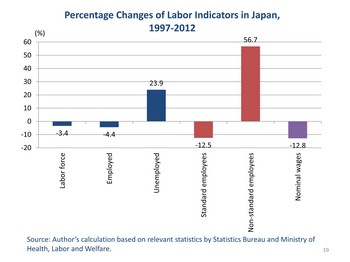

物的資本に対する投資が減れば、一般に、人的資本に対する投資も減る。もう少し正確に言うと、物的資本と補完関係にある熟練労働力への需要は減り、代替関係にある不熟練労働力への需要は増える。実際、下の方のグラフが示すように、この間、失業者は24%増え、非正規雇用労働者は57%増えたのに対し、正規雇用労働者は13%減少した。

このような状況がこれ以上続けば、日本の経済・社会は将来にわたって深刻で取り返しのつかないダメージを受けるであろう。投資がないところに成長はあり得ないのだ。しかるに、民間企業は国内の投資環境の悪さばかりを言いつのってなかなか動こうとしない。日本に対する海外からの直接投資が(GDP比でみて)まだ少ないことは事実だが、彼らは日本に雇用機会を生み出し、収益もあげている。女性雇用の活用も、概して言えば日本企業よりずっと進んでいる。外資系企業にできて、日本企業にできないとすれば、それは環境要因ではなく経営力の問題というしかないのではないか。

CSRやCSVというのなら、まずもって雇用機会や能力開発機会を生み出すことに注力すべきである。私は、日本企業に対してそのことを強く訴えたい。

* 冒頭の写真は、たそがれ時、東京タワーから新宿方向を望む(2012年12月撮影)。

CSRとCSV(2) [経済]

(承前)

パネル・ディスカッションのパネリストたちは、アジア太平洋地域でCSRに積極的に取り組んでいるとして表彰された企業だったが、私は2つのパネルにコメント役として参加した。特に印象深かったのは以下の企業だ。

・ オーストラリアのウェストパック社: オーストラリアで最も古くから続く銀行。2001年からヨーク岬半島のアボリジニ集落に行員を有給ボランティアとして派遣し、教育、コミュニティ支援活動等を行っている。

・ インドのジンダル社: インド最大の鋼管メーカー。役員を務める創業者一族の女性が年少時に交通事故で車イス生活となったこともあり、公共施設等のバリアフリー化に積極的に取り組んでいる。

・ アメリカのモンサント社: 遺伝子組み換え作物の種(世界シェアの9割)と除草剤を主力製品とする多国籍企業。フィリピンの農村部で貧困な農民に土地や作物の種を与え、その生活自立を支援している。また、インドネシアでは農村部の困窮者に対し、上水道や住宅整備の支援を行っている。

・ アメリカのコカコーラ社: 世界有数の飲料メーカー。フィリピンで教育施設の整備、上水道、リサイクル、公衆衛生等の支援を行っている。

* なお、フィリピンのコカコーラ基金のパネリストから、当日のプレゼンで用いられたビデオ(YouTube)のアドレスが送られてきたので、参考までにリンクをはっておきたい。

・ Little Red Schoolhouse:

http://www.youtube.com/watch?v=lizHOfNWabM

・ Agos Ram Pump:

http://www.youtube.com/watch?v=m2TZTZG5vRw

これらはいずれも、CSRの類型としては企業の利益に直結するものと言うより、むしろ慈善活動の色彩が濃い。したがって、聴衆から出された質問のいくつかは、会社の利益との関係に関するものだった。(おそらく、会社の利益に貢献しない場合、株主の理解が得られるのか、という観点だったと思われる。)しかし、私にとって、より興味深かったのは、「社会貢献」という観点からみて、その内容自体の是非を問う質問や意見だった。

例えば、ウェストパック社に対しては、マイクロ・ファイナンスの効果や、そもそもアボリジニの生活習慣を変えることの是非が、ジンダル社に対しては、インドの社会経済状況を前提にした場合、バリアフリー化にどの程度の優先順位を与えるべきかという問題提起がなされた。

モンサント社に対しては、(予想されたこととはいえ)遺伝子組み換え作物の是非や、ベトナム戦争時の枯れ葉剤(Agent Orange)の問題が質問として出された。後者の点など、私には申し開きのしようがないように思われたが、会社側の回答はつぎのようなものだった。「エージェント・オレンジの問題を指摘してくれたことに感謝する。はっきりさせておきたいが、我が社はこれまで、除草剤を人間に対して使うという目的で開発したことはない。しかし、1960年代、70年代の一時期、軍の命令という特殊な状況の中で、軍事目的で使用されたことは事実である。(キリッ」 えっ? だから? それで? と思ったが、それに続く言葉はなかった。

コカコーラ社に対しても、コーラの健康面への影響を指摘する意見が出されたが、これは私から助け船を出した。(実を言うと、私は大学生時代、コカコーラから奨学金をもらっていたので、それなりの恩義を感じているのだ。)「ビールメーカーに勤めている友人がいるが、彼は以前、私に、自動車は人を殺すことがあるが、ビールは人を幸せにするから、自分はビールメーカーを就職先に選んだと言っていた。しかし、ちょっと考えてみればわかるが、ビールが人を殺すこともあるし、自動車だって人を幸せにすると言えないことはない。そういう意味では、どんな製品も、消費者が責任の一端を負わなければならないのではないか。」

さて、以上のやりとりから「社会的貢献」とか「社会的価値の創出」が、それを評価する人の立場や考え方によって、いかに幅があるものか、あるいは鋭く対立するものか、おわかりいただけたのではないかと思う。営利企業が通常よりどころとする「売れるものは、社会的によいもの」という単純な判断基準では必ずしも割り切れないのである。そして、厄介なことに、それに代わる「社会的価値」に関する明解な判断基準はないのだ。

それとも密接に関わる論点として、「社会的価値」はそもそもユニークに定義できるのかという問題がある。私は、「社会的正義」を一つの立場のみから正当化することができないのと同様、「社会的価値」についても社会構成メンバーの多様な立場、価値観に対応して、相当程度の多様性を許容すべきだと思っている。例えば、慈善活動に使う資源があるのなら、その分を研究開発投資に使いたいという企業があって、何らおかしいことはない。

さらに、上に紹介した企業はいずれも国際的に活動する巨大企業で、その豊富な資金力のごく一部を使うだけで相当の慈善活動を行える。しかし、同じことを零細企業にも期待するのは無理があろう。こうした点からみても、CSRに多様性は不可避である。

* 冒頭の写真は、シンガポール国立博物館の近く、フォート・カニング・パーク(Fort Canning Park)にて。

CSRとCSV(1) [経済]

成田からシンガポールへの機中、航空会社の機内誌を何気なくパラパラとめくっていたら、巻頭の「ごあいさつ」の中の次の一節が目に止まった(伊東信一郎「「ANAこころの森」への思い」、『翼の王国』2013年3月)。

昨今、CSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任)という概念に加え、CSV(Creating Shared Value 共通価値の創造)という言葉をよく聞くようになりました。これは「社会と企業にとっての価値を両立させ、企業の事業活動を通じて社会的な課題を解決していく」という概念ですが、私共の事業を通じ、いかに被災地、日本、そして世界の元気に貢献できるのかを考え、実践していく必要があると思っております。

CSVという略語は、マイケル・ポーター(ハーバード大学教授)の発案らしいが、この考え方自体は、CSRの理解の仕方として最近の国際的な主流になりつつあると思われる。そもそもCSRという言葉に学術的に厳密な定義があるとは私は思っていないが、企業家たちにどう理解されているかという観点からすると、以下のような整理が可能であろう。

1.法令を遵守すること

2.利益を上げ、増やすこと

3.慈善活動を行うこと

4.企業理念や戦略を遂行する中で、社会的価値を創出すること

1は、「コンプライアンス」の呼び名で知られているが、実態はともかくとして、法治国家である以上、CSRをどう定義するかに関わりなく、企業にとって最低限の要件というべきあろう。

2は、かつてミルトン・フリードマンなど市場メカニズムを神聖視する経済学者らによって唱えられた考え方だ。しかし、現実の市場経済はさまざまな不備を抱えており、企業の利益が社会的貢献の程度と一致する保障はない。例えば、リーマンショックを期に米欧の大手投資銀行等に対する批判が高まったが、私は、批判されて当然という側面が多々あったと考えている。若者に身近なところでは「コンプガチャ」問題があろうか。(実は、「コンプガチャ」がどういうものか、私自身はよくわかっていない。昨夏、ゼミ合宿の課題レポートでこのテーマを取り上げた学生がいたのだが、「えっ、昆布茶? それが何か社会正義と関係あるの?」と思ったくらいだ。)

3は、CSRの定義として伝統的におなじみであろう。「フィランソロピー」や「メセナ」などの外来語も比較的よく知られている。企業がこうした活動をすること自体、私は素晴らしいことだと思っている。ただし、ガバナンスの観点から見て、オーナー支配的な実態の強い企業でないと大規模に行うのは難しいのではないだろうか。さらに言えば、いかなる(営利)企業であっても、こうした活動の範囲や規模は限定的にならざるを得ないと思う。例えば、ユニリーバは石鹸の製造・販売を通じて健康の増進という社会目的に貢献しているが、インドの貧困層(手で食事をするが、石鹸による手洗いが根付いていない)に対して、無償で石鹸を提供するのではなく、有償で販売するとともに、価格設定、生活面の教育、販路の工夫等を行ってきたのは立派なCSRだと思っている。石鹸を無償で提供しただけでは、人々はそれで手を洗うようにはならないかもしれないし、そもそも企業はそうした活動をいつまでも継続することはできない。

そこで出てくるのが4の考え方だ。2の考え方を、より広い社会的文脈の中で再定義したものと言えるかもしれない。それだけに、「単に本業で儲けるというだけのことでは?」との批判もあり得よう。しかし、私自身は、社会にちゃんと貢献しているのであれば、そうした事業が維持され、発展していくために適切な利益を上げていくことは何ら問題ないと思っている。例えば、アップルのスティ-ブ・ジョブズは、マイクロソフトのビル・ゲイツのように慈善活動に熱心ではなかった。しかし、その多くの革新的製品が世界中の多くの消費者を魅了したことは確かな事実であって、たいした社会的貢献を行ったと言うべきではないか。

ちなみに、日本では経済同友会が、企業に対して、どのような項目がCSRに含まれているかを尋ねたアンケート調査がある(経済同友会「日本企業のCSR-進化の軌跡-」2010年4月)。それによると、第1位は「より良い商品・サービスを提供すること」(91%)、第2位は「法令を遵守し、倫理的行動をとること」(89%)であり、上でみたCSRの定義と対照させると、1や4の定義との親和性が高い。一方、2の定義に近い「収益をあげ、税金を納めること」(71%)は第5位、「株主やオーナーに配当すること」(61%)は第8位だ。さらに、3の定義に相当する「フィランソロピーやメセナ活動を通じて社会に貢献すること」(39%)に至っては第11位だ。

さて、以上が前置きだが、CSRを4のように定義することは、問題の到達点ではなく、出発点に過ぎないというのが、今回私が感じたことだ。ポイントは2つある。「社会的貢献」とか「社会的価値の創出」と口では簡単に言うが、何がそれらに含まれ、何が含まれないのか。例えば、原発を推進することが社会にとってプラスなのか、廃止することがプラスなのか。われわれは、この問題にいつまでも背を向けることはできないが、社会的な合意は未だとれていない。これは政治の問題だとか、科学の問題だとか、さまざまな側面があるのは事実だが、企業の問題という側面も間違いなくある。

もう一つは、望ましい「社会的価値」は単一かという問題だ。われわれの価値観が多様であることを、「社会的価値」なるものも反映すべきではないのか。また、現実の企業もその理念や戦略、能力(コア・コンピタンス)等は多様である。してみると、CSRの活動内容や方法も必然的に多様であるべきではないのか。

これら2つのポイントは、私が、今回パネル・ディスカッションに参加した企業の報告や、聴衆との質疑等を聞きながら感じたことである。その内容は、次回、紹介したい。

* 冒頭の写真は、シンガポール植物園(Singapore Botanic Gardens)にて。

浜田宏一『アメリカは日本経済の復活を知っている』(講談社、2013年) [経済]

昨日、ジョッギングの途中で久しぶりに本屋に立ち寄った際、上の写真にある浜田宏一氏の本が目に止まった。タイトルや帯の謳い文句が軽い嫌悪感をもたらしたが、それでもつい買ってしまった。実は数日前、親友のF氏から「浜田さんって、どんな人?」と聞かれたが、私は全く答えられなかったのだ。言い訳をすると、浜田氏がかつて教えておられた大学・学部で経済学を学んだのだが、私が専門課程の時、確か先生はサバーティカルでアメリカに行っておられ、講義はなかったと記憶している。

また、私が当時勉強していた産業組織論やその後専門とした労働経済学と、浜田先生のご専門(国際金融論)はかなり距離があり、その論文等を読んだこともない。ただ、学究肌の理論家というイメージが強く、ここのところ「アベノミクス」の知恵袋としてクローズアップされるようになったのは、少々意外な感じもしていた。

そんなこともあって、この本を買ってみる気になったのだと思う。夕方から読み始めて、夜中前に読み終えたが、なかなかおもしろく有意義な本であった。本のタイトルやキャッチコピーは私の趣味ではないが、「まえがき」に次のように書いてあるのは、その通りだと思った。

本書は、私が広く一般の方々に披露できる「最後の講義」という気持ちを込めて執筆した。「ハーバード白熱教室」の思想的深みはないかもしれない。しかし本書を理解してもらうかどうかには、国民の生活が具体的にかかっている。だからこそ、私の最終講義を、一般の方々にもぜひ読んでいただきたいのである。(p. 4)

また、本書の要旨も既に「まえがき」に書かれている。

結論からいおう。20年もの間デフレに苦しむ日本の不況は、ほぼすべてが日銀の金融政策に由来するものである。白川総裁は、アダム・スミスから数えても200年あまり、経済学の泰斗たちが営々と築き上げてきた、いわば「水は高いところから低いところに流れる」といった普遍の法則を無視している。世界孤高の「日銀流理論」を振りかざし、円高を招き、マネーの動きを阻害し、株安をつくり、失業や倒産を生み出している。年間3万人を超える自殺者も金融政策とまったく無関係ではない。(pp. 1-2)

本書は、「教え子、日銀総裁への公開書簡」という序章で始まる。現在の白川日銀総裁は、浜田氏のかつての教え子であった。非常に優秀な努力家だったが、日銀内で出世するにつれ、金融政策の限界ばかりを強調する「日銀流理論」に凝り固まるようになっていったと浜田氏の眼には映る。そして、浜田氏が、ある本の中で「白川君、忘れた「歌」を思い出して下さい。お願いです」と書き、白川氏に献本したのに対し、「自分で買います」という返書とともに送り返してきたという。

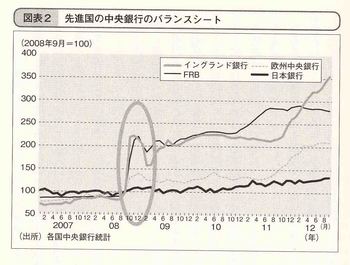

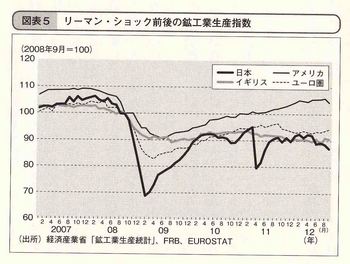

浜田氏が日銀の政策を批判するポイントは、2008年秋のリーマン・ショック以降、日本以外の主要国が通貨供給量を大きく増加させたのに対し、日銀は有効な金融緩和策をとらず、その結果、極端な円高が進行し、鉱工業生産が落ち込み、経済成長も低迷してしまったという点である。欧米と日本の中央銀行の通貨供給量の変化が対照的であったことは、下の図表2(本書p. 49)からも明らかである。そしてその結果進行した円高の影響も相まって、図表5(本書p. 69)が示すように、金融機関への影響が欧米よりはるかに軽微であったはずの日本で最も激しい生産の落ち込みが起きたのだ。

浜田氏は、日銀が円高の進行に対して無策であったことも強く批判する。白川氏自身、若いときに金融政策は為替変動に有効であるという論文を書いておりながら金融緩和策を講じず、さらに円高が日本経済に特段の問題をもたらさないかのごとく静観しているというのだ。浜田氏は円高の弊害を熱く語っている。

円高政策は、空洞化政策であると同時に、地方切り捨ての政策でもある。多くの企業が国内で生産できず、国外に生産拠点を移す。日本各地の工場は閉鎖される。しかし、多国籍企業となった企業のヘッド・クォーターは日本(多くの場合は東京)に残る。だから東京は、それほど打撃を受けないかもしれないが、地方はますます切り捨てられる。(p. 75)

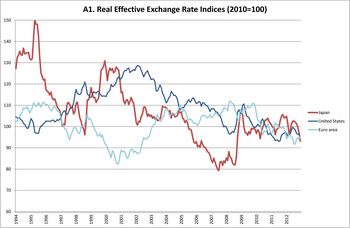

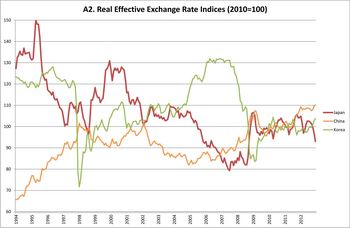

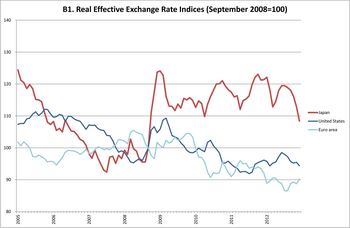

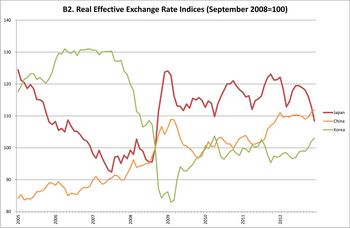

エコノミストの中には、「いまは決して円高でない」という人もいる。そのときに使われるのが、下の図A1やA2のような実質実効為替レート指数の推移だ。(「実質実効為替レート」とは、ある国と他国(このデータでは世界全61カ国)の為替レートをその貿易量でウェイトづけした平均から、さらに物価変動の影響を取り除いて、時系列的な変化を指数化したもの。下の各グラフは、BISのホームページ(http://www.bis.org/statistics/eer/index.htm)にあるエクセルファイルのデータを用いてグラフ化したもの。)浜田氏によれば、そうした人たちは、最近の円高は1995年と比べたら高くないというのだそうだ(p. 113)。確かに図A1やA2を見る限り、2009年以降の円レートは米ドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンと比べ、高いとは見えない。

しかし、これは一種のトリックだ。図A1、A2は2010年を100とした指数で示されている。したがって、このときと比べて前後の時期の変動があまり大きくなければ、各国の線はいずれもくっついて示され、大差ないように見える。また、2010年の各国のレートが何らかの意味で理想的な水準だったというわけではないので、各国の線の高低差を比べて、割高だとか割安だとか論じることもできない。ちなみに、リーマン・ショック発生の2010年9月を100としてグラフ化すると(図B1、B2)、それ以降の日本円の独歩高傾向は明瞭に現れる。

なお、それでも円の為替レートが、1995年のようにかつてもっと高い時期があったということ自体は事実として正しい。しかし、浜田氏に言わせれば、日本経済が一番苦しんでいた時期よりましだからと言って、今の円高が問題でないということにはならないし、「企業は現在の世界の経済情勢、現在の技術で競争している。技術や需要がいまとは違っていた20年前と比べても仕方がない」(p. 113)ということになる。

為替レートに関し、もう一点興味深いのは、いわゆる「近隣窮乏化」(beggar-thy-neighbour policy)の議論を否定していることだ。近隣窮乏化とは、不況に陥った国が貿易黒字を増やそうとして自国の為替レートを切り下げると、相手国の為替レートは(相対的に)切り上げられたことになり、貿易赤字が増え、結果的に「失業の輸出」を引き起こしてしまう、さらに相手側からの報復的な為替切り下げが行われる・・・結局、実需面のメリットは得られず、インフレだけが残るといった議論だ。リーマン・ショック以降、各国が行った金融緩和策はそれらの国々の通貨安をもたらしているが、日本がそうした通貨引き下げ競争に「参戦」することに疑問を呈する向きもある。しかし、浜田氏によれば、それは「1950年代の経済学の常識」であって、今では「大きな間違い」なのだという(p. 107)。本文に詳細な説明はないが、各国が景気回復を図ることは、貿易相手国にとっても有利に働くというルートは確かにあるであろう。

このほか、国債問題(日本の対外純資産残高は世界一であり、ギリシャのようにはならない)や消費税増税(行うにしても金融緩和のあと、できれば時間をかけて少しずつ)に関する立場は、私と近い。大きく違和感のある議論は、雇用調整助成金に対する評価の箇所くらいだった(p. 117)。雇用調整助成金は、ピーク時(2009年7月)には2,527,754人の支給対象者がいた。これは、この月の労働力人口(6,661万人)の3.8%に相当し、完全失業率(5.4%)と足し合わせると9.2%になる。その点で、雇用調整助成金が失業率を引き下げる方向に寄与したのは間違いない。しかし、これはあくまでもピーク時の話であり、より広い期間を通じて失業率の減少に寄与しているのは、非正規雇用の拡大と賃金の低下だと思われる。また、この制度が「中年層の雇用を保護して」いる面があるのは確かだとしても、「若者に、就職難というかたちで重荷を課している」というのは論理の飛躍がある。雇用調整助成金を受給するような生産・売上の落ち込んでいる事業所が新規採用に積極的だとは考えにくいからだ。

それはともかく、本書の最後の方で、浜田氏は官僚組織や記者クラブ制、マスコミ報道のあり方、相互の批判を避けあう「有識者」たちについても手厳しく批判しているが、これらの点についても私は概ね共感する。それは、日銀が(あるいは検察なども同様の病理を抱えていると思うが)、金融緩和の不作為にせよ、安倍内閣発足後の明らかな政策転換にせよ、なぜ十分な説明責任を果たさずにいるのかの答えともなっている。

最後に、以上で紹介したこと以外に印象深かったエピーソードなどをいくつか引用しておきたい。

○法律と経済学(pp. 135、183)

法の論理は、訴訟に勝つために(役人の場合は行政行為が訴えられないために)、一定の結論を前提として正当化することだ。・・・一方、経済の論理において重要なのは、物事が実際にどう機能するかということである。理屈ではなく「実際に」というところが大事なのだ。

○トービン先生の教え(pp. 140、142)

「先行研究を調べすぎてはいけない。君の発想が消されてしまう。あまりすぐに他の人の仕事を見ると、アイディアが枯渇してしまう。まずは精一杯、自分の頭で考えなさい。その上で、困ったときに他の人の文献を見ればいい。」

「君も、自分の仕事をうまく宣伝しないといけないね。」

○館(たち)先生の教え(p. 158)

(館先生が)1959年度の講義案の初めに引用された言葉は、いまでもよく覚えている。「この門より入る者は一切の望みも怯懦も(きょうだ)も捨てよ」(ダンテ『神曲』)。金融論の研究も、それに基づく政策提言も、多くの国民の生活を左右するものだ。したがって、それは真剣な、いってみれば命がけの仕事となる。館先生は、ダンテの言葉を、「自分の意見が正しいと思うなら、相手が権力者だろうと学界の権威だろうと恐れず主張する覚悟を持て」という意味で引用されたのだろう。

○「計測なき理論」か「理論なき計測」か(p. 264)

コウルス研究所は、もともとシカゴにあった。クープマンスはそこで、ミルトン・フリードマンと、「計測なき理論」か「理論なき計測」か、という論争を交わした。フリードマンが「理屈が合っても実証に裏付けられない知識は役に立たない」と主張したのに対し、クープマンスは逆に、「いくら統計上の相関があっても、なぜそうなるか理屈がわからないような関係は政策に使えない」と主張した。私には、「人口減がデフレの原因である」といった主張はまさに役に立たない「理論なき計測」の最たる例だと思える。

最高税率の上限は? [経済]

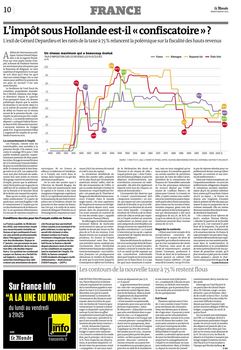

2013年1月8日付、仏ル・モンド紙に興味深いグラフが載っていた(↑)。米英独仏4ヵ国に関する1900年から2011年までの最高所得税率の長期的推移である(France=フランス、Allemagne=ドイツ、Royaume-Uni=イギリス、Etats-Unis=アメリカ)。見出しには、「オランド政権下の税金は«財産没収的»か?」とあり、例のドゥパルデュ事件の関連記事だ。

上のグラフは、Thomas Piketty and Emmanuel Saez. “A Theory of Optimal Capital Taxation.” NBER Working Paper Series, No. 17989, April 2012の図2が原資料だが、私には次の点で興味深い。

・ 最高税率は、第1次世界大戦や第2次世界大戦など戦争期に上がる傾向がある。

・ 第2次世界大戦後も、米英では1970年代まできわめて高い最高税率が続いた。一般的には独仏は社会民主主義的、米英は新自由主義的といった観念があるが、最高税率に関して言えば、1970年代まではそのように言ってよいか疑問がある。

・ 米英に関してそうした特徴づけが妥当するとすれば、それは1980年代のレーガン、サッチャー時代以降である。

・ 総じて言えば、各国で高度経済成長が実現した1940年代後半から1970年代前半までの最高税率は高く、経済成長率が鈍化した1980年代以降の最高税率は低い。

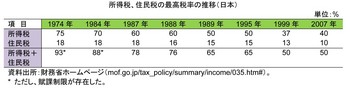

・ ちなみに日本の状況について付け加えると、高度成長期より1980年代、1980年代よりそれ以降と、やはり最高税率は大きく減少してきている。ここでも高度成長期より「失われた20年」(1990年代以降)の最高税率が低いのは皮肉なことだ。

「高所得者への課税は能力や努力の報酬に対するペナルティであり、経済成長にとってマイナスである」という主張をよく聞く。私は、上の観察事実からこの仮説を直ちに否定しようとまでは思わない。おそらく、高い最高税率が高度成長をもたらし、低い最高税率が経済停滞をもたらしたと言うのは、いくつか反論の余地がある。しかし一方で、「高い最高税率は経済成長にとってマイナスである」との仮説が十分な実証的根拠に基づかない「俗論」である可能性も疑ってかかるべきだと思っている。例えば、高所得は、必ずしも能力や努力の成果とは限らない。あるいは、そうだとしても、それはパイを大きくするというよりも、同じ大きさのパイのうち自分の取り分を大きくする類いの「能力や努力」かもしれない。さらにまた、低・中所得者の税負担を軽減する方が、消費増加や彼らのリスク・テイキングを刺激し、GDP拡大へのプラス効果が大きいという可能性もあろう。

私自身はこの分野の研究をしたことはないが、例えば、Thomas Piketty, Emmanuel Saez and Stefanie Stantcheva. “Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities.” NBER Working Paper Series, No. 17616, November 2011は、上の仮説(「高い最高税率は経済成長にとってマイナスである」)に対して懐疑的であるべきいくつかの実証的根拠を提示していることを付言しておこう。

ル・モンド紙の記事の内容についても簡単に紹介しておこう。主な内容は3つある。

・ 第一は、経済的な観点からみた問題だ。最高税率がどれくらいだと「財産没収的」(une fiscalité confiscatoire)であり、国民の「税に対する同意」(le consentement à l’impôt)を危うくさせるのか。残念ながらこれまでの歴史は必ずしも頼りにならない。冒頭のグラフが示すように、「単純で一義的な答えはない。フランスでも他国でも、税金に対してどれくらいなら我慢できたり、できなかったりするかは、時代や場所、政権の交代によって変わってきた」からだ。

・ 第二は、法律的な観点からみた問題だ。フランス憲法には最高税率の限度に関する規定はなく、フランス革命時の人権宣言(la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789)の第13条、「武力を維持するため、および行政の諸費用のため、共同の租税は、不可欠である。それはすべての市民のあいだでその能力に応じて平等に配分されなければならない」(訳文は岩波文庫版に従った)に依拠するしかない。「能力に応じて平等に」の解釈ははなはだ難しいが、記事では、最高税率の限界は70-75%あたりになりそうだ、との見通しを述べている。(ちなみに、日本国憲法では「第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」というのみである。)

・ 第三は、最高税率自体がどの程度重要かという問題だ。記事の最後に引用されたピケティの発言がそれを要約している。「われわれは本質的な改革を必要としている。75%という最高税率はオペラグラスのはるか奥の問題だ。われわれは、民主主義と国内の合意に関する深刻なリスクを抱えている。今フランスで主要な問題は、穴の空いた皿の上に度を超えた最高税率を課すことではない。むしろ、われわれの税制と社会保障システムを近代化し、合理化し、強化することだ。それらをより透明なものにするため、皿に盛り直す必要がある。」

最後に、どこかで聞いた「社会保障と税の一体改革」の話が出てきた。こういうのを「他山の石」と言うのだろう。これは確か、日本の総選挙後の最大の政策課題の一つだったはずだ。しかし、みごとなまでにどこかに吹っ飛んでしまった感がある。ふつうに考えれば、社会保障の給付内容が今より緩くなることはまずあり得ない。政権与党は少なくとも参院選まではそうした国民に不人気な改革を封印するはずだ。しかし、野党やマスコミまでそうした動きに従うというのは、あまりに情けないと言うしかない。

東芝の白熱電球製造中止(2010年3月) [経済]

先週、東芝のCSRについて話を聞く機会があった。その中で、講師の方が何枚か広告写真を見せてくれたが、最も印象深かったのが上の写真だ。2010年3月17日、東芝は一般白熱電球の製造を中止したが、その際、新聞に掲載された広告で、2010年12月には日経広告賞の最優秀賞(グランプリ)を受賞した。多くの人にはいささか旧聞に属することかもしれないが、私は2010年当時フランス在住だったため、この広告やグランプリ受賞のことは知らなかった。しかし、特に予備知識なく、素直に見ても、万感の思いが込められた優れた広告だと思う。写真の下に書かれたコピーもよい。

「日本初の一般白熱電球は、東芝の創業者の一人、藤岡市助が1890年に実用化しました。暗闇にまばゆく光る電球の明るさに、人々は「世界から夜が消えた」と歓喜の声をあげたそうです。それ以来120年の間、白熱電球はいつの時代も私たちの暮らしをあたたかく照らしてきました。

しかし、時が流れれば、時代も変わります。2010年3月17日、東芝は現在直面している地球温暖化への影響を考え、一般白熱電球製造120年の歴史に幕を下ろしました。

創業事業の一つである白熱電球には、強い思い入れがありました。しかし、白熱電球を日本で初めてつくった会社として、どこよりも早く新しいあかりへと切り替えていく決意を示すことが、大切だと思ったのです。

私たちが藤岡市助から受け継ぐべきなのは、白熱電球ではありません。チャレンジスピリットです。一般白熱電球の製造は中止しますが、電球への思いは今後、LED電球や電球形蛍光ランプなど省エネタイプの商品に注いでいきます。

皆さま、120年間ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします。」

私は保守的な人間だが、決して頑迷固陋な旧習墨守主義者ではないつもりだ。問題は、変えるべきことと変えざるべきことの見極め、そしてかつてのイノベーターたちへのリスペクトであろう。後者のためには「鎮魂の儀式」も必要だ。冒頭の東芝の広告では従業員がそろって一礼しており、そのことを見る者に強く訴えかける。そのことだけでも十分CSRに値すると思う。

ハイエクのサラリーマン社会論 [経済]

F.A.ハイエクが、サラリーマン(被雇用者)と独立人(independents)の違いについて興味深い議論をしている。『自由の条件』(The Constitution of Liberty)の第I部第8章「雇用と独立」である(以下、引用は2007年、春秋社刊の『ハイエク全集第I期第5巻』による)。

ハイエクの問題意識は、「われわれの大多数が大組織の被雇用者として働き、自分では所有しない資源を利用し、ほとんど他人によって与えられる指令にもとづいて行動する」ようになったとき、すなわち、サラリーマンが多数を占める社会において、自由を維持発展させることができるだろうかという深刻な懐疑にある。

その前提は、サラリーマンにとって自由の行使が直接的な関心事ではないこと、そして彼ら自身が享受している自由が実は独立人(independents)の存在に依存していることを十分理解していないこと、という2つの想定である。

サラリーマンと独立人はどこが違うのか。それは、サラリーマンは組織に縛られて自由がないのに対し、独立人は自由であるといった皮相な見方によるのではない。これはハイエクのエライところだ。例えば、次のような主張に私は全く同意する。

・「たとえ被雇用者の生活のなかで自由のある種の行使がほとんど関係ないとしても、これはかれらが自由でないことを意味するものではない。ある人がかれの生活様式や生活の手段を稼ぐ方法についておこなうすべての選択は、結果としてある種のことをおこなうにはほとんど関心をもたないことを意味する」(p. 169)。

・「自由とはあらゆるものを欲しいがままに手に入れることができることを意味しているのではない。一つの人生路を選択する場合、われわれはいつも利益と不利益の複合物のなかから選択しなければならない。そしてひとたび選択をしてしまえば、純利益のために若干の不利益をしのぶ覚悟をしなければならない。労働を売る報酬として定期的な所得を求める人は誰でも、その労働時間を他人が割りあてた当面の仕事に振り向けねばならない。他人の命令どおりに行動することが被雇用者にとっては自分の目的を達成する条件である。それにもかかわらず時々かれはまったくいやになるかもしれないが、通常かれは強制されているという意味での不自由ではない。たしかにかれが職務を放棄するときにともなう危険あるいは犠牲はしばしばあまりにも大きくなり、たとえその仕事をひどく嫌いながらも仕事を続けねばならなくなるかもしれない。しかし、これは人が束縛される他のどんな職業についても、おそらく多くの独立な立場についてもほとんど当てはまるであろう。重要な事実は、競争社会においては広範な失業の期間を除いて、被雇用者が特定の一雇用者のなすがままにはならないということである」(pp. 169-170)。

では、サラリーマンと独立人の違いはどこにあるのか。ハイエクは、仕事における選択の幅、私生活との区別、報酬の決定方式などを挙げる。

・「被雇用者の利益や価値が、資源利用を組織する危険と責任を担う人びとのそれと、いくぶん異なってしまうことは避けがたい。一定の給与あるいは賃金で誰かの監督のもとで働く人は、たえず選択に直面しなければならない人と同様に、良心的で勤勉で知性的であるかもしれない。しかしかれは同じように創造的あるいは実験的ではほとんどありえない。というのはかれの仕事における選択の範囲が、単により多く制約されているからである。規定することのできない活動、あるいは慣習的でない活動の遂行を、通常かれは期待されていない。割りあてられた仕事は一定の領域に限定され、あらかじめ決められた分業にもとづいた必然的に制約された仕事なのである」(p. 171)。

・「独立人の場合、一定の所得に応じて自分の時間を売る被雇用者のように、その私生活と職業生活とのあいだに明確な区別をつけることができない。被雇用者の場合、労働とは主として一定時間、自分自身を与えられた枠組に適合させることであるが、独立人の場合には、生活設計を構築したり再構築する問題であり、つねに新しい疑問にたいして答えを見つけだす問題である。とくに何を正当な所得とみなすか、どんな機会を捉えるべきか、どんな生活様式をもっとも成功に役立つものとして採用すべきかについての考え方において、被雇用者と独立人とでは異なっているのである」(pp. 171-172)。

・「しかし両者のあいだに存在するもっとも大きな差異は、さまざまな仕事に見合う適切な報酬がいかに決定されるべきかについてのかれらの意見に見られる。大組織の一構成員として指令にしたがって人が働く場合にはいつでも、かれの個人的な仕事の価値を確かめることは難しい。どれほど忠実に理性的に規則や指令に従ったか、どれほど十分に全体機構に自分自身を適応させたかは、他人の意見によって決められるに違いない。時には成果とは関係なく、評価された能力にしたがって報酬を受けるに違いない。もし組織内に満足感があるべきであるとするなら、もっとも重要なことは報酬がいつも公正とみなされ、それがよく知れわたったわかりやすい規則に従っており、そして誰でもその同僚がかれに帰すべきであるとみなすだけのものを受けとることについて、ある人事機関が責任をもつことである。しかしかれに相応しいと他人が考えるものにしたがって報酬を与えるというこの原則は、自分自身の発意にもとづいて活動する人びとには適用できない」(p. 172)。

特にハイエクは、独立人の創造性や危険負担機能を高く評価する。

・(所有と経営が分離した会社が多数あれば、多種多様な雇用機会を提供する上で十分と思われるかしれないが、)「競争条件を維持したり企業構造全体の硬直化を防ぐには、新たな冒険的事業のために新組織に着手するようなことがなくてはあまり適合するとは思われない。そういう場合には、危険を冒しうる財産家がなおかけがえのないものなのである。・・・大規模で十分確立した会社の場合でさえ、その顕著な成功はしばしば多額の財産の支配を通じて独立と勢力の地位を獲得したある一個人によることがある」(p. 174)。

さらに、彼は、こうした企業活動における独立人の役割以上に、文化などの非市場活動における独立人(独立した財産家)の役割を重視する。

・「自由社会では、独立の財産家は物的利得の追求にその資本を利用している場合ではなくて、物的利得を生まない目的をもつサービスにそれを利用する場合になおより重要な人物となる。市場を維持するよりも、市場機構では十分に行きとどかない目的を支援する場合にこそ、独立の財産家はどんな文明社会においても欠くことのできない役割を引き受けている」(p. 175)。

・「市場の限界はある種の政府活動を正当とする議論を許すが、それは決して国家だけがそのようなサービスを供給すべきであるとする議論を正当化するものではない。市場では充足できない必要物が存在するという認識があればこそ、政府が引きあわない仕事をおこなう唯一の機関であってはならないこと、そこに独占があってはならないのであって、そのような必要を満たすには、できるだけたくさんの独立の施設が存在すべきであることは明白である。自分の信念を資金的に支えることのできる個人なり集団なりの指導性は、とくに文化的な楽しみの分野、美術、教育と調査、自然の美しさや歴史的財宝の保存、とりわけ政治・道徳・宗教における新しい理念の普及において重要である」(pp. 175-176)。

もっとも、独立人(独立した財産家)がみんな文化活動などに貢献するとは限らない。儲からないが社会にとってはプラスとなるような活動にコミットするだけの「エートス」が必要である。

・「しかしながら、このような仕事を富める者が首尾よく達成できるのはそれだけの条件がなければならない。すなわち、社会が全体として富を所有する人びとにとって唯一の仕事を、富を利殖にもちいかつそれを増殖させることにあるとはみなさないことである。また、富裕階級もその資源を物質的に生産的な用途に充てることをその主要な関心事とする人びとばかりで構成されてはいないことである。別の言葉でいえば、怠惰な富める者の集団の存在に対する寛容が必要である。怠惰というのは有益なことをなに一つしないという意味ではなく、富める者の目的が物的利益の観念にすっかり支配されてはいないという意味である」(p. 178)。

そして、ハイエクは次のよう結論する。

・「成金の人たちの見栄、悪趣味および浪費性を嫌う点ではまったく同じ考えをもっているとしてもなお認めなければならないことは、もしわれわれが嫌うものをすべて妨げてしまうとすれば予測できない良いこともまたこのようにして妨げられるわけで、そのほうがたぶん悪いことより多いだろうということである。多数者がその好まないものすべての出現を妨げることのできる世界は、停滞したおそらく衰えゆく世界であろう」(pp. 182-183)。

私は、ハイエクの最後の結論、「多数者がその好まないものすべての出現を妨げることのできる世界は、停滞したおそらく衰えゆく世界であろう」には全く賛成である。しかし、途中の議論には疑問点も多い。

・第一に、ハイエクは、「独立人」の機能をあまりに美化しすぎ、「サラリーマン」の機能をあまりに矮小化しすぎていると思う。サラリーマンと比べ、独立人は創造性やリスク・テイキングの点で勝るというが、創造性の発揮には組織的な協力や切磋琢磨が有効なことが多く、リスク・テイキングには豊富な資金力が必要であるとすれば、大企業のサラリーマンが中小企業の事業主に劣るとは限らない。さらに、優れた組織では、リスク・テイキングや働き方の点で、サラリーマンが独立人的な行動をとることもある。

・第二に、財産家の独立人による文化貢献についても、ハイエク自身が指摘するように、独立人のエートスの問題がある。例えば、資産家が文楽の維持発展に私財を提供することを非難する人はいないだろうが、大企業のオーナー経営者が(会社の資金を)ギャンブルに散財することに寛容であれと言われても、なかなか難しいのではないだろうか。

このように疑問点は残るが、サラリーマンが多数を占める社会で、いかに自由や多様性を維持、発展させていくかというハイエクの問題提起は深く受け止めたいと思う。

サラリーマンの「従属性」 [経済]

2012年8月6日付けの当ブログ記事、「宮沢賢治『フランドン農学校の豚』」の末尾で、サラリーマンと自営業主の「従属性」について簡単に触れた。本記事は、その点に関し補足する。

サラリーマン(被雇用労働者、employee)と自営業主(self-employed)は、いずれも収入を目的に働いている(就業者、employed)という意味では同じだが、労働法や労働保険、社会保険、税法等の適用は大いに異なる。労働法(労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法など)の適用対象者は、原則として雇用関係の下にある労働者であって自営業主は含まれない。労働経済学も労働需要-労働供給や雇用契約の分析においては、雇用主と被雇用労働者の関係が前提とされるため、主たる分析対象はサラリーマン(被雇用労働者、あるいは単に労働者)と言ってよい。

このため、労働法でも労働経済学でも自営業主の分析や検討はほとんど行われていない。一つの例外は、労働法において、被雇用労働者と自営業主の境界領域にある人たちをどちらに分類するべきかという話だ。これは「労働者性」の問題としてかなり以前から存在する。そして、労働法の世界における一般的な了解は、「使用従属性」(指揮監督関係および報酬の労務対償性)の有無に帰着する。

このような区分に対して、私は特段の強い異議を唱えようというわけではない。しかし、このように区分したからと言って、対処すべき「問題」の有無まで截然と区分けできるわけではない。そんな単純なことはない。「サラリーマンは、気楽な稼業と来たもんだ」に一面の真理はあるが、「すまじきものは宮仕え」にも一面の真理がある。それと同様に、自営業主にも両面がある。

例えば、自営業主に「上司」はいないかもしれないが、「取引先」や「発注者」、「顧客」はいる。ちゃんと稼ごうと思えば彼らの意向を無視するわけにはいかない。テレビ番組にフリーの「有識者」や「評論家」がよく登場するが、番組作成者の意向に沿った発言ばかりしているのを聞くと、実に痛々しい。

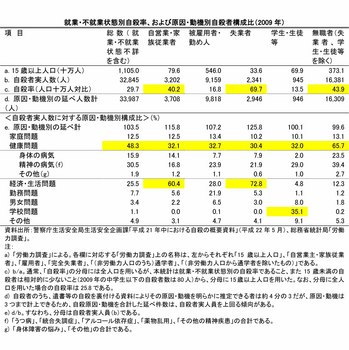

私が自営業主の辛さに思い至った一つのきっかけは、昨年、労働者の健康問題を扱ったある本の一つの章を分担執筆した際、就業形態による自殺率を比較したところ、失業者>無職者>自営業・家族従業者>被雇用者・勤め人、となったことだ(↓表)。自営業主が気楽だとはとても言えない。自分で稼いで生きていくというのは、どんな形態であれ大変なことなのだ。

*冒頭の写真は、スイス、ジュネーヴにある国際労働機関(ILO)本部ビル。ハンマーを振り上げた労働者の銅像は何やら旧ソ連国旗にあったハンマーと鎌のデザインを想起させるが、実際、ILOの発足(1919年)とソビエト連邦の発足(1922年)には深い関わりがある。

*最近たまたま目にした論文、Parasuraman, S. and Simmers, C. A. (2001), “Type of employment, work-family conflict and well-being: a comparative study.” Journal of Organizational Behavior vol. 22.によれば、自営業主はサラリーマンと比べ、仕事の自律性や労働時間の柔軟性、職務関与や職務満足度の点で優位にあるが、仕事-家庭葛藤や家庭満足度の点で劣位にあるという。

20世紀以降の日仏の出生数の推移 [経済]

ドラ・トーザン『ママより女』を読んだとき、フランスの出生統計がどうなっているか気になり、INSEE(Institut national de la statistique et des études économiques、国立統計経済研究所)のホームページを見ていたところ、冒頭のグラフに行き当たった。1901年以降のフランス(海外領を除く)の出生数の推移である。

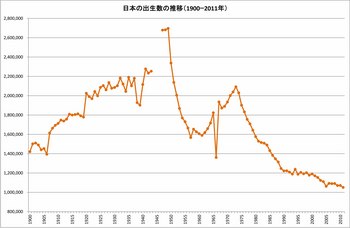

これと比較可能な日本のデータは、厚生労働省「人口動態統計」で得られるので、ホームページから数字を拾って、グラフに描いてみた(↓)。

まず、出生に関する統計用語について簡単に説明しておく。上の2枚のグラフに描いたのは、年間の出生数である。これを人口数で割ったものが出生率になる(英語でgross fertility rate、フランス語でtaux de natalité)。国際人口移動を無視すると、ある国の人口増減率は、その出生率と死亡率の差となる。その意味で出生率は重要な統計量なのだが、一般には、合計特殊出生率と呼ばれる指標(英語ではtotal fertility rate、フランス語ではindicateur conjoncturel de fécondité)の方がよく使われる。

合計特殊出生率というのは、出産可能な年齢層の女性に対し、それぞれの年齢の出生率を当てはめて、足し上げたもので、年齢構成の影響を排除できるのがメリットだ。つまり、出生数は、女性の出産行動に変化がなくても、出産可能年齢層の女性が増えれば増えるし、減れば減るというように、人口構成変化の影響を受けるので、出産行動の指標としては望ましくないというわけだ。この指摘自体は正しいが、人口変動への影響をトータルとして見る場合には、女性の出産行動(合計特殊出生率)と出産可能な女性数の両方を見なければならない。その両者を年齢ごとに掛けて足し合わせた結果が、上の二枚のグラフに描いた出生数だ。

グラフを見てまず気づくのは、出生数の動向には特殊要因による一時的変動もあるが、しばしば30年を超える大きなトレンドがあることだ。

フランスで目立つのは、第1次世界大戦と第2次世界大戦による出生数の大きな落ち込みだが、第2次世界大戦前は趨勢的に減少トレンドだったことがわかる。20世紀前半のヨーロッパの不安な世相の反映だろうか(2012年2月29日付、ピカソ「鳩を抱いた子供」を参照)。

第2次大戦後は一気に跳ね上がり、経済面で「栄光の30年」(les trente glorieuses、1945-73年)と呼ばれた時期は毎年80万人を超える高水準で推移する。1970年代後半以降は一進一退で推移しているが、1994年をボトムに上昇傾向に転じ、2005年以降はずっと80万人を超えている。東西冷戦の終焉、ユーロの誕生など、ヨーロッパに明るい陽が差し込んだ時期である。

一方、日本はどうか。戦前はほぼ一貫して増加トレンドだった。富国強兵、産めよ増やせよの時代だ。1944-46年のデータは欠落しているが、1947-49年のベビーブームをピークにして(その3年間は毎年270万人近い出生数だった)、1950年代には減少する。しかし、見過ごしがちな点だが、1960年代、70年代の前半、すなわち高度経済成長期には、(1966年の丙午による落ち込みを除いて)出生数は増加傾向にあった。この時期、合計特殊出生率はほぼ横ばいだったので、出生数の増加は1930-40年代生まれの出産適齢期の女性が増加したことが大きい。

その後、出生数は1973年をピークにほぼ一貫して減少傾向にあり、20世紀以降で最低を更新している。合計特殊出生率は、2005年の1.26をボトムにやや持ち直し傾向にあり、2011年は1.39だったが、出生数の減少傾向に歯止めをかけるには至っていない。

以上、日仏両国のグラフを眺めただけの大ざっぱな感想だが、出生数の動向には長期的なトレンドがある。そして、そうしたトレンドには、その時代の雰囲気、とりわけ将来にどれだけ希望を持てるかが影響しているように感じられてならない。

リーマン・ショックと合成の誤謬 [経済]

2008年9月2日の夜、私はジュネーヴ国際空港に到着し、翌3日から勤務先の国際機関に出勤した。2年間にわたったヨーロッパ生活のスタートだ。その2週間後、いわゆる「リーマン・ショック」が起き、勤務先での仕事内容にも次第に大きな影を落とすようになった。にわか勉強で金融市場や世界経済の最近の動向をフォローしたが、そのときに読んだ本の一つが、リチャード・ブックステーバー『市場リスク 暴落は必然か』(日経BP社、2008年5月)だ。

著者は、MITで経済学博士号を取得し、モルガン・スタンレーやソロモン・ブラザーズなどの名だたる金融機関で、金融商品のリスク・マネジメントやヘッジファンドの運用を行ってきた人物で、まさに金融危機を引き起こしたプレーヤーの一人だ。(もちろん、政治家や政策、規制当局の幹部らも重要なプレーヤーだ。)

この本の最初の方に、次のような記述がある。著者が、ある若いオプション・セールスマンとの間で交わした会話の要点だ。

Q) 株価指数が下がったら、あなたはどうするか?

A) 相場が下がれば株式を売って、さらなる損失を防ぐだけだ。

Q) では、全ての投資家が同じことをしたら、市場にどんな影響が及ぶか?

A) 株価の下降スパイラルへと突き落とされる。

「この結論にたどりつくことは造作もなく、どんな人でもそうした結論を導き出せたはずである。しかし、誰もがこの最新のイノベーション(引用者注:ポートフォリオ・インシュアランス・プログラムのこと)を売り込んで、カネ儲けをすることに興じすぎて、この種の不快なシナリオについて真剣に考えることなどできなかったのだろう。」(p. 35)

この箇所を読んで、すぐに思い出したのは、昔、大学で経済学を勉強したときに読んだサムエルソンの教科書の最初に出てきた「合成の誤謬」(fallacy of composition)の話だ。

「合成の誤謬 一部分について真であることが、そうであることだけのゆえに、全体についても必然的に真であるとみなされる誤謬。」

「経済学の分野ではとくにはっきりといえることだが、個人にとって真であるようにみえることが、必ずしも社会全体にとっては真でないということ、また逆に、全体にとって真であるようにみえることが、いずれか一個人にはまったく当てはまらないかもしれないということが多い。行列をよく見ようとして、ひとりだけ爪先立ちするなら効果があるけれど、誰もがそうしたのでは役に立たない。経済学の分野では、この種の例を無数にあげることができよう」(P.A.サムエルソン『経済学(上)』(原書第11版、1980年)、岩波書店刊、1981年、pp. 15-16)。

これは、経済学を勉強する場合の注意点をいくつか記した序章に出てくる。サムエルソンの教科書(日本語版)は、上下2巻に及ぶ分厚いもので、全部通読するのは正直しんどいが、最初の章くらいは当時の経済学部生の多くは読んだはずだ。そして、序章の中でも、合成の誤謬は最も印象深い指摘と言ってよい。実際、大学卒業後に出会った、ある理系出身者は私に、「経済学の勉強と言えば、サムエルソンを読んだくらいだけど、その中に、映画館で一人の観客が立てばよく見えるが、みんなが立ち上がると誰も見えなくなってしまうとかいう話が載ってたよね。あれはおもしろかった。覚えているのは、それくらいだけど・・・」と語ったものだ。確率微分方程式など高度な数学に通じたファイナンス研究者が開発した投資戦略プログラムが、このように単純な合成の誤謬を考慮していなかったとは、正直言って驚きだ。

ただ、今回、サムエルソン『経済学』のその後を調べてみて、少々合点がいった。サムエルソンの単著としての教科書は1985年の第12版が最後で、それ以降はノードハウスとの共著になる。そのヴァージョンにも「合成の誤謬」は載っているが、説明は簡略になっている。そして、サムエルソンとノードハウスの共著は、グローバル教科書市場での覇権を失い、ハーバードの若手経済学者マンキューの教科書が新たな覇者となる。しかし、マンキューの教科書には、「合成の誤謬」のゴの字も出てこない。

学問は時代とともに進歩するのかどうか、社会科学の分野では怪しい気がする。少なくとも、研究分野の細分化や研究手法の数学的高度化は進歩のメルクマールではない。

モデル分析の意義と限界 [経済]

前回のブログ(2012年5月30日付「天国の喩えとしての「ぶどう園の労働者」(マタイ伝20章)」)では、人々の「公正」観の多様性と移ろいやすさ、そして「喩え話」の限界について書いた。「喩え話」の限界とは、次のような意味だ。「喩え話」は、話のポイントをわかりやすく説明するために複雑な現実の中から、ある一部の事象のみを取り出して論点を提示するが、しょせん現実の一側面に過ぎないので、その適用には限界があるということだ。

これは多くの科学者が用いる「モデル分析」の意義と限界にも通じる。例えば、経済学者は、社会科学の中でも特にモデル分析を多用しているが、いかなる場合も、モデルは現実のごく一部を取りだしたものに過ぎない。実際、「現実のあらゆる様相を考慮に入れたモデルは、原寸大の地図同様役に立たない」(J.ロビンソン『経済成長論』東洋経済新報社、1963年。「原寸大の地図」は、Lewis Carroll, Sylvie and Bruno. p.169より)のである。

モデルを地図に喩えるのはうまい比喩だと思う。最も「正確な」地図というのは実際の地形や構造物そのものであろう。でも、それを再現することは不可能だし、そもそも「実際の地形や構造物」が既に存在しているのを、あえて再現する必要もない。地図が有益なのは、正にそうした現実そのものではなく、それを大胆に捨象して、ある特定の目的にとって有益なようにデフォルメするからである。例えば、世界にどんな国があるかを示すのに、現実の国土の色とは全く関係のない色をつけて国を描いたりする(今はどうか知らないが、私が子供の頃、日本はよく赤く塗られていた)。鉄道の路線図(冒頭の写真はパリの地下鉄路線図)は、各路線の駅の配置や乗換駅については正確だが、実際の距離や方角は不正確だ。なぜなら路線図の目的は前者の情報であって後者ではないからだ。

このように考えると、モデルの作り方、使い方がはっきりしてくる。まず、モデルには明らかにしたい、あるいは説明したい何らかの事象がある。そのために、それ以外の事象については思い切って捨象する。そうして作られたモデルは、もちろんその現実妥当性や予測能力を検証する必要があるが、その目的外使用には慎重でなければならない。そもそも、そこまで広い適用範囲を想定して作られてはいないからだ。これは鉄道の路線図から、2つの駅の間の正確な距離を測るのがナンセンスなのと同じである。一方、本来の目的に沿って、正しく作られたモデルを用いることの意義はいくら強調してもし過ぎることはない。研究者はそのためにいるのである。

近ごろの日本の政策論議を見ていると、政治家も研究者もこうした点の理解がどうなっているのか、首をかしげたくなることが多い。正しいモデルを本来の目的に沿って使わずに、適用範囲を超えて使ったり、あるいはそもそもモデル分析などの科学的な知見を無視したりして、結論を導こうとしている。マスコミは「決められない政治」と無責任なレッテル貼りでそうした動きを後押しし、扇動的政治家は、さんざんコトを煽った上で、科学的な知見を「うわべや建前論ばかり言ってもしょうがない」と開き直る。

彼らの背後にあるのは、何らか特定の利益集団の利益だ。一部の利益を代弁することは簡単だ。誰でもできる。難しいのは「全体の利益」を代弁することだ。責任ある政策決定を行う政治家や、政策決定に影響力のある研究者は、是非、彼らが唱える政策がいかに「全体の利益」をもたらすのかきちんと説明してほしい。さらに言えば、マスコミはそうした説明をバランスよく、紹介してほしい。憲法の重みもどんどん軽くなってきているが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法第15条)という条文の意味は、とても重いと思う。

天国の喩えとしての「ぶどう園の労働者」(マタイ伝20章) [経済]

新約聖書のマタイ伝20章に、天国の喩えとして「ぶどう園の労働者」という一節がある。私は聖書全体をちゃんと読んだことはないが、自分の専門である賃金論の分野では時々引用される有名な話なので、知識としては知っている。その内容は次の通りだ。

(1)「天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。

(2)主人は、1日につき1デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。

(3)また、9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、

(4)『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。

(5)それで、その人たちは出かけて行った。主人は、12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。

(6)5時ごろにも行ってみると、ほかの人々が立っていたので、『なぜ、何もしないで1日中ここに立っているのか』と尋ねると、

(7)彼らは、『だれも雇ってくれないのです』と言った。主人は彼らに、『あなたたちもぶどう園に行きなさい』と言った。

(8)夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、『労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。

(9)そこで、5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。

(10)最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも1デナリオンずつであった。

(11)それで、受け取ると、主人に不平を言った。

(12)『最後に来たこの連中は、1時間しか働きませんでした。まる1日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中とを同じ扱いにするとは。』

(13)主人はその一人に答えた。『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと1デナリオンの約束をしたではないか。

(14)自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。

(15)自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか。』

(16)このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」

この一節は、天国ではよく働く者もそうでない者も等しく報われるが、実際の世の中ではそういうわけにはいかない、と逆説的な喩え話として使われるのが常だ(少なくとも通常の「賃金論」では)。確かに、まる1日働いた者も1時間しか働かなかった者も同じ報酬というのは不公平だと思う人が多いだろう。

実際、「公正性」(justice)に関するこれまでの心理的実験の結果は、努力や勤勉性によって報酬に差をつけることに対し、ほぼ全員一致と言ってもよいくらい強い支持があることを示している。成果や能力による報酬格差に対しても過半の支持があるが、努力による報酬格差に比べると、それらへの支持は相対的に弱い(例えば、James Konow (2003) “Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories.” Journal of Economic Literature, vol. XLIを参照)。

ただ、現実問題として言えば、労働時間の長さによって報酬を決めることに対して批判がないわけではない。例えば、2000年代に、日本で労働分野の規制緩和が話題になった際、労働時間の長短で報酬が決まるのは、工場労働が典型的な工業社会の遺制であって、ポスト工業社会では、成果の大小で報酬を決めるべきだといった議論が声高に唱えられた。もっともこうした考え方は何も目新しいものではない。上の聖書の話では日給制が採用されているが、農業労働の世界、とりわけ果物の収穫作業などでは古くから出来高制の方がむしろ主要な報酬形態だった。

私は、ここで何も賃金論の議論を展開しようというのではない。喩え話というのは、さまざまな背景や前提条件を捨象して、ある特定の論点を明解に示すために使われる。このため、本来考慮されるべき論点の一部しかカバーしておらず、そこで得られた含意をそのまま現実社会に適用してしまうと、しばしば別の新たな問題が生じる可能性があるということである。例えば、上の聖書の例では、労働時間についての情報はあるが、個々の労働者の実際の努力水準や能力、成果に関する情報はない。また、労働時間に差が生じた理由もよくわからない。夕方から働き始めた人は、サボりたいからそうしたのか、朝早くから働くことを希望したが採用されなかったのか、後者だとしたら不採用の理由は何か(能力不足か、運が悪かったのか・・・)。遅くから働き始めた人は、早くから働き始めた人以上に頑張って成果をあげたかもしれないし、遅くから働き始めた理由も、サボりたかったからではなく、採用の抽選に漏れてしまったという不運の故だったかもしれない。

この聖書のパラブル(parable)には、上で見たように分配に関する公正性基準という論点があるが、それ以外にも、分配の決め方に関わる手続的な公正性に関する論点も含まれている。朝早くから働いていた労働者の不満に対し、主人は、自分はあなた方に約束した日給額をちゃんと払ったではないか、後から来た労働者にいくら払うかは雇用主たる自分の自由ではないか、と言う。リバタリアン(自由至上主義者)の立場からすると、文句のつけようのない主張である。彼らは、国家など第三者の介入による再分配政策には強く反対するが、雇用主が平等主義的な報酬方式を自らの意志で採用することについては、何ら反対すべき根拠がないからだ。

ただ、みんながみんな、こうしたリバタリアン的立場に納得するわけではない。例えば、ある業者がマンションを1戸当り5,000万円で売り出したところ、売れ残りがあり、1年後に売れ残った住戸について1戸当り4,000万円で売りに出したとしよう。値下げ前の購入者は、5,000万円という契約に自ら合意して買ったはずだが、感情論としては面白くなかろう。実際、バブル崩壊以降、この種の事案に関し不公正だと訴える訴訟が、値下げ前の購入者から相次いだ。不公正だという場合、その根拠は何か。それらの人たちは、スーパーが、売れ残った惣菜品(賞味期限は当日中)を閉店近くになって安売りすることにも反対するのだろうか。もし、それは問題ないが、マンションの場合は問題だというなら、両者の違いは何だろうか。

公正性に関する人々の見方は異なるが、さらに厄介なのは、同じ人が同じ原理を首尾一貫して用いて判断しているかどうかも怪しいということだ。道理で、さまざまな社会・経済問題に関して人々が合意するのが難しいはずだ。

*冒頭の写真は、フランス、ディジョンのブルゴーニュ生活博物館にて、1935年頃作の«Vendanges»(ブドウの収穫)、2枚目の写真はフランス、ボーヌのワイン博物館にて。下の写真は、ボーヌで飲んだブルゴーニュの赤ワイン。

キティちゃんが教えること [経済]

2008~10年のヨーロッパ滞在中、最もよく目にした日本のブランドはサンリオのキティちゃん(Hello Kitty)だ。たいていの街にキティちゃん製品を扱っている店があり、小さな女の子の半数近くはキティちゃんTシャツを着ていたり、グッズを持っていたりするとの印象を持った。それくらい目立った。

ヨーロッパでは、アメリカと違って日本車はそんなに目立たない。フランスやイタリアなどでは、それぞれの国産車が多いし、スイスのように国産車がない国ではドイツ車が優勢だ。電気製品はというと、周知のように最近は韓国勢が優勢だ。そんな中で、キティちゃんは頑張っている。たかが白猫のデザインと言ってしまえばそれまでだが、日本経済の地盤沈下が続くなか、希望の光と見えなくもない。

そんなわけで、このブログでもいつかキティちゃんのことを取り上げようと思っていた。その矢先、先週の土曜日の夜、NHKでキティちゃんの番組をやっていた(5月12日午後9時~10時13分、NHKスペシャル「追跡!世界キティ旋風のナゾ」。再放送は、5月19日午前1時30分~2時43分)。私は、外で飲んでいて帰宅が遅かったため、最後の二、三〇分しか見られなかったが、面白そうだったので、後日、オンデマンドで最初から通して見た。

番組の冒頭では、日本のコンテンツ産業の現状が紹介される。売上高は15兆円に上るが、海外比率は5%(7,000億円)にとどまる。それは相手国のニーズに合わせる努力がたりないからだという。ところが、サンリオは2011年の営業利益149億円のうち、国内は14億円の赤字であり、利益の100%以上を海外で稼いでいる。その秘密に迫ろうというわけだ。

冒頭でも述べたようにキティちゃんグッズはあちこちに溢れている。サンリオは、そうした製造・販売業者から、キティちゃんのデザインを使わせる代わりに、ライセンス料をとっているわけだが、かなりの低率でも、ボリュームがとてつもなく大きいだけに、相当の利益を上げていることは想像に難くない。しかも、全世界で数十人いるデザイナーの創造性が価値の源泉であり、製造や流通は基本的にはライセンスを与えられた業者の仕事であるため、サンリオ自身にコストがかかるわけではない。すなわち、非常に付加価値生産性の高いビジネスモデルと言える。(ただし、その半面、キティちゃんが使われるのは衣類、文具、雑貨品など低価格品が主なため、自動車産業のような「裾野の広がり」、産業連関効果はあまり期待できないだろう。)

番組では、世界各国のキティちゃん愛好家の購入動機として、①色がピンクであること、②何にでも合うこと(適応力があること)の2つを挙げていた。私には、特に後者のポイントが興味深かった。

私は、これまでキティちゃんに特別強い関心を抱いたことはなく、彼女(?)が着ているものや、体の格好はバリエーションがあるが、顔はつねに同じだと思っていた。確かに、二代目のチーフデザイナーまでは、初代の「顔をいじっちゃいけない」という方針を墨守していたようだ。しかし、現在の三代目(山口裕子)になり、顔の周りの太くて黒い輪郭をなくすなど、顔のデザインを変えてもよいことになった。それによって、海外のマーケットの多様なニーズに合わせたデザインがしやすくなったという。

しかし、そうは言っても、いくらでも変えてよいとなると、キティちゃんがキティちゃんでなくなる。番組では「信念と柔軟性の絶妙なバランス」という言葉が出てきたが、そこが難しい。

最近もつぎのようなことがあった。ヨーロッパのサンリオが、ロックバンドのKissとコラボ商品を作ることになったとき、バンドメンバーの一人、ジーン・シモンズのトレードマークである長い舌をキティちゃんでどう表現するかが問題になった。シモンズは、舌が描かれないのならこの話はなかったことにすると言い、サンリオのイタリア人デザイナーは、キティちゃんに舌を入れると、「キティちゃんに口は描かない」(キティちゃんは目で表現するキャラクターであり、口を描くと、目から口に注意が移ってしまうのでよくない)という社内ルールに反するのではないかと悩む。結局、口は描かずに舌だけ描き入れることにして、東京本社のチーフデザイナー山口氏のOKを得ることができた。

時代や環境の変化に応じて変えるべきことと、変えるべきではないこと、その見極めこそ企業の経営戦略で最も重要な意思決定だ。それは、おそらく「国のかたち」についても言える。20年以上続く日本経済の低迷も、改革が不十分だからという声がずっとある。しかし、一方で変えるべきでないことまで変えてしまっていないか、両面からの冷静な分析が必要だ。

*冒頭の写真は、イタリア、ヴェネチアにて、下の写真は、フランス、ル・ピュイ・アン・ヴレにて。

フランス大統領選-2つの「成長戦略」 [経済]

オランドの公約の一つは「成長」(la croissance)だ。そして、今年の3月2日に調印されたEUの「財政条約」(le pacte budgétaire européen。正式名称はle traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance)は「緊縮」(l’austérité)ばかりで、成長戦略が含まれていないと批判する。一方、ドイツのメルケルは、「成長」は大事だが、財政出動による景気刺激策(la relance)には反対の立場だ。財政出動による(一時的な)成長とは区別して、「持続性のある成長」(la croissance durable)という言い方をしている。これは、同じく「成長」と言っても、両者の成長戦略が、全く異なることを反映している。

オランドの言う成長戦略とは、財政支出による大規模プロジェクトのことであり、特にエネルギー、環境分野が念頭に置かれている。これに対し、メルケルの言う成長戦略とは、労働市場などの「構造改革」(les réformes structurelles)を通じて国の競争力を高めることである(5月9日付ル・モンド紙5面)。

フランス、ドイツだけでなく、今、ヨーロッパの各国で、これら2つの戦略の間で政府も国民も揺れ動いている。日本でも過去20年間、ずっと問題になってきた論点だ。日本の政治やマスメディアの世界では、財政支出は悪、構造改革は善という単純な見方が優勢なように見えるが、少しでも経済学的にきちんと考えるなら、そんな単純に白黒をつけられる話ではない。