浜田宏一『アメリカは日本経済の復活を知っている』(講談社、2013年) [経済]

昨日、ジョッギングの途中で久しぶりに本屋に立ち寄った際、上の写真にある浜田宏一氏の本が目に止まった。タイトルや帯の謳い文句が軽い嫌悪感をもたらしたが、それでもつい買ってしまった。実は数日前、親友のF氏から「浜田さんって、どんな人?」と聞かれたが、私は全く答えられなかったのだ。言い訳をすると、浜田氏がかつて教えておられた大学・学部で経済学を学んだのだが、私が専門課程の時、確か先生はサバーティカルでアメリカに行っておられ、講義はなかったと記憶している。

また、私が当時勉強していた産業組織論やその後専門とした労働経済学と、浜田先生のご専門(国際金融論)はかなり距離があり、その論文等を読んだこともない。ただ、学究肌の理論家というイメージが強く、ここのところ「アベノミクス」の知恵袋としてクローズアップされるようになったのは、少々意外な感じもしていた。

そんなこともあって、この本を買ってみる気になったのだと思う。夕方から読み始めて、夜中前に読み終えたが、なかなかおもしろく有意義な本であった。本のタイトルやキャッチコピーは私の趣味ではないが、「まえがき」に次のように書いてあるのは、その通りだと思った。

本書は、私が広く一般の方々に披露できる「最後の講義」という気持ちを込めて執筆した。「ハーバード白熱教室」の思想的深みはないかもしれない。しかし本書を理解してもらうかどうかには、国民の生活が具体的にかかっている。だからこそ、私の最終講義を、一般の方々にもぜひ読んでいただきたいのである。(p. 4)

また、本書の要旨も既に「まえがき」に書かれている。

結論からいおう。20年もの間デフレに苦しむ日本の不況は、ほぼすべてが日銀の金融政策に由来するものである。白川総裁は、アダム・スミスから数えても200年あまり、経済学の泰斗たちが営々と築き上げてきた、いわば「水は高いところから低いところに流れる」といった普遍の法則を無視している。世界孤高の「日銀流理論」を振りかざし、円高を招き、マネーの動きを阻害し、株安をつくり、失業や倒産を生み出している。年間3万人を超える自殺者も金融政策とまったく無関係ではない。(pp. 1-2)

本書は、「教え子、日銀総裁への公開書簡」という序章で始まる。現在の白川日銀総裁は、浜田氏のかつての教え子であった。非常に優秀な努力家だったが、日銀内で出世するにつれ、金融政策の限界ばかりを強調する「日銀流理論」に凝り固まるようになっていったと浜田氏の眼には映る。そして、浜田氏が、ある本の中で「白川君、忘れた「歌」を思い出して下さい。お願いです」と書き、白川氏に献本したのに対し、「自分で買います」という返書とともに送り返してきたという。

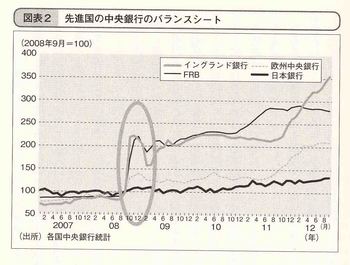

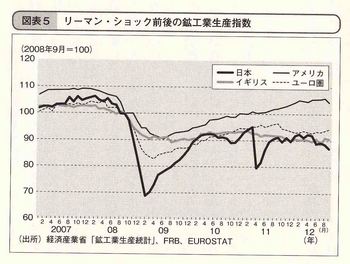

浜田氏が日銀の政策を批判するポイントは、2008年秋のリーマン・ショック以降、日本以外の主要国が通貨供給量を大きく増加させたのに対し、日銀は有効な金融緩和策をとらず、その結果、極端な円高が進行し、鉱工業生産が落ち込み、経済成長も低迷してしまったという点である。欧米と日本の中央銀行の通貨供給量の変化が対照的であったことは、下の図表2(本書p. 49)からも明らかである。そしてその結果進行した円高の影響も相まって、図表5(本書p. 69)が示すように、金融機関への影響が欧米よりはるかに軽微であったはずの日本で最も激しい生産の落ち込みが起きたのだ。

浜田氏は、日銀が円高の進行に対して無策であったことも強く批判する。白川氏自身、若いときに金融政策は為替変動に有効であるという論文を書いておりながら金融緩和策を講じず、さらに円高が日本経済に特段の問題をもたらさないかのごとく静観しているというのだ。浜田氏は円高の弊害を熱く語っている。

円高政策は、空洞化政策であると同時に、地方切り捨ての政策でもある。多くの企業が国内で生産できず、国外に生産拠点を移す。日本各地の工場は閉鎖される。しかし、多国籍企業となった企業のヘッド・クォーターは日本(多くの場合は東京)に残る。だから東京は、それほど打撃を受けないかもしれないが、地方はますます切り捨てられる。(p. 75)

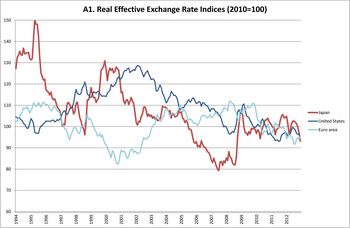

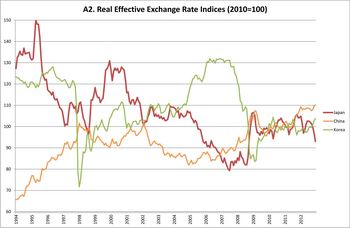

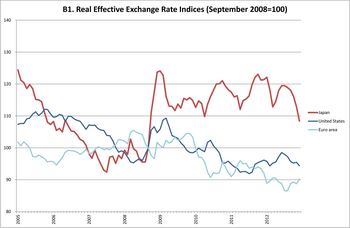

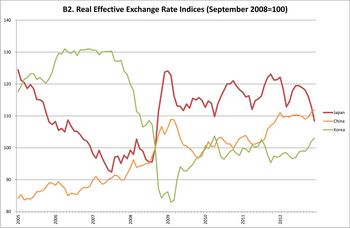

エコノミストの中には、「いまは決して円高でない」という人もいる。そのときに使われるのが、下の図A1やA2のような実質実効為替レート指数の推移だ。(「実質実効為替レート」とは、ある国と他国(このデータでは世界全61カ国)の為替レートをその貿易量でウェイトづけした平均から、さらに物価変動の影響を取り除いて、時系列的な変化を指数化したもの。下の各グラフは、BISのホームページ(http://www.bis.org/statistics/eer/index.htm)にあるエクセルファイルのデータを用いてグラフ化したもの。)浜田氏によれば、そうした人たちは、最近の円高は1995年と比べたら高くないというのだそうだ(p. 113)。確かに図A1やA2を見る限り、2009年以降の円レートは米ドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンと比べ、高いとは見えない。

しかし、これは一種のトリックだ。図A1、A2は2010年を100とした指数で示されている。したがって、このときと比べて前後の時期の変動があまり大きくなければ、各国の線はいずれもくっついて示され、大差ないように見える。また、2010年の各国のレートが何らかの意味で理想的な水準だったというわけではないので、各国の線の高低差を比べて、割高だとか割安だとか論じることもできない。ちなみに、リーマン・ショック発生の2010年9月を100としてグラフ化すると(図B1、B2)、それ以降の日本円の独歩高傾向は明瞭に現れる。

なお、それでも円の為替レートが、1995年のようにかつてもっと高い時期があったということ自体は事実として正しい。しかし、浜田氏に言わせれば、日本経済が一番苦しんでいた時期よりましだからと言って、今の円高が問題でないということにはならないし、「企業は現在の世界の経済情勢、現在の技術で競争している。技術や需要がいまとは違っていた20年前と比べても仕方がない」(p. 113)ということになる。

為替レートに関し、もう一点興味深いのは、いわゆる「近隣窮乏化」(beggar-thy-neighbour policy)の議論を否定していることだ。近隣窮乏化とは、不況に陥った国が貿易黒字を増やそうとして自国の為替レートを切り下げると、相手国の為替レートは(相対的に)切り上げられたことになり、貿易赤字が増え、結果的に「失業の輸出」を引き起こしてしまう、さらに相手側からの報復的な為替切り下げが行われる・・・結局、実需面のメリットは得られず、インフレだけが残るといった議論だ。リーマン・ショック以降、各国が行った金融緩和策はそれらの国々の通貨安をもたらしているが、日本がそうした通貨引き下げ競争に「参戦」することに疑問を呈する向きもある。しかし、浜田氏によれば、それは「1950年代の経済学の常識」であって、今では「大きな間違い」なのだという(p. 107)。本文に詳細な説明はないが、各国が景気回復を図ることは、貿易相手国にとっても有利に働くというルートは確かにあるであろう。

このほか、国債問題(日本の対外純資産残高は世界一であり、ギリシャのようにはならない)や消費税増税(行うにしても金融緩和のあと、できれば時間をかけて少しずつ)に関する立場は、私と近い。大きく違和感のある議論は、雇用調整助成金に対する評価の箇所くらいだった(p. 117)。雇用調整助成金は、ピーク時(2009年7月)には2,527,754人の支給対象者がいた。これは、この月の労働力人口(6,661万人)の3.8%に相当し、完全失業率(5.4%)と足し合わせると9.2%になる。その点で、雇用調整助成金が失業率を引き下げる方向に寄与したのは間違いない。しかし、これはあくまでもピーク時の話であり、より広い期間を通じて失業率の減少に寄与しているのは、非正規雇用の拡大と賃金の低下だと思われる。また、この制度が「中年層の雇用を保護して」いる面があるのは確かだとしても、「若者に、就職難というかたちで重荷を課している」というのは論理の飛躍がある。雇用調整助成金を受給するような生産・売上の落ち込んでいる事業所が新規採用に積極的だとは考えにくいからだ。

それはともかく、本書の最後の方で、浜田氏は官僚組織や記者クラブ制、マスコミ報道のあり方、相互の批判を避けあう「有識者」たちについても手厳しく批判しているが、これらの点についても私は概ね共感する。それは、日銀が(あるいは検察なども同様の病理を抱えていると思うが)、金融緩和の不作為にせよ、安倍内閣発足後の明らかな政策転換にせよ、なぜ十分な説明責任を果たさずにいるのかの答えともなっている。

最後に、以上で紹介したこと以外に印象深かったエピーソードなどをいくつか引用しておきたい。

○法律と経済学(pp. 135、183)

法の論理は、訴訟に勝つために(役人の場合は行政行為が訴えられないために)、一定の結論を前提として正当化することだ。・・・一方、経済の論理において重要なのは、物事が実際にどう機能するかということである。理屈ではなく「実際に」というところが大事なのだ。

○トービン先生の教え(pp. 140、142)

「先行研究を調べすぎてはいけない。君の発想が消されてしまう。あまりすぐに他の人の仕事を見ると、アイディアが枯渇してしまう。まずは精一杯、自分の頭で考えなさい。その上で、困ったときに他の人の文献を見ればいい。」

「君も、自分の仕事をうまく宣伝しないといけないね。」

○館(たち)先生の教え(p. 158)

(館先生が)1959年度の講義案の初めに引用された言葉は、いまでもよく覚えている。「この門より入る者は一切の望みも怯懦も(きょうだ)も捨てよ」(ダンテ『神曲』)。金融論の研究も、それに基づく政策提言も、多くの国民の生活を左右するものだ。したがって、それは真剣な、いってみれば命がけの仕事となる。館先生は、ダンテの言葉を、「自分の意見が正しいと思うなら、相手が権力者だろうと学界の権威だろうと恐れず主張する覚悟を持て」という意味で引用されたのだろう。

○「計測なき理論」か「理論なき計測」か(p. 264)

コウルス研究所は、もともとシカゴにあった。クープマンスはそこで、ミルトン・フリードマンと、「計測なき理論」か「理論なき計測」か、という論争を交わした。フリードマンが「理屈が合っても実証に裏付けられない知識は役に立たない」と主張したのに対し、クープマンスは逆に、「いくら統計上の相関があっても、なぜそうなるか理屈がわからないような関係は政策に使えない」と主張した。私には、「人口減がデフレの原因である」といった主張はまさに役に立たない「理論なき計測」の最たる例だと思える。

コメント 0