「チャイルド44-森に消えた子供たち」(Child 44、2015年、アメリカ映画) [映画]

1933年、ウクライナの孤児院を一人の少年が脱走するシーンから、この映画は始まる。(当時孤児が多数発生した背景には、半ば政策的に引き起こされたウクライナの飢饉がある。)少年は、拾ってくれた軍人から「レオ」と名付けられ、彼自身も赤軍の兵士となる。1945年5月2日、ソビエト赤軍がナチスドイツ軍を打ち破り、ベルリンの国会議事堂(Reichstag)の頂上にソ連軍国旗を掲げた有名な写真があるが、映画の中ではこの旗を掲げた兵士こそレオだという設定になっている。戦後、レオはMGB(国家保安省。KGBの前身)の一員となり活躍する。映画の主たる舞台は1950年代、スターリン体制末期のソ連だ。

この映画のモチーフの一つは言うまでもなく、スターリン時代をはじめとする独裁体制につきものの自己保身、噓、裏切り、密告、人間不信の連鎖だ。レオも同僚で友人のアレクセイ、部下のワシーリー、妻のライーサなどとの間でこうした連鎖に巻き込まれる。しかし、彼は妻のライーサを裏切ることができず、その結果、ヴォリスクという地方都市に左遷される。

ところで、モスクワ時代にアレクセイの息子が不審な「事故死」をとげたが、驚いたことにヴォリスクやその周辺でも同様の少年の不審死が相次いでいた。レオは、妻のライーサやヴォリスクでの上司ネステロフ将軍を巻き込んで、犯人の追究に乗り出した・・・。

映画では、弾一発で簡単に人を殺すシーンと、身体的、精神的に人を追い詰めながら簡単には殺さないシーンが交錯し、観る者に不安や動揺を引き起こす。一方、レオはしばしば子供に対する強い愛情を示すが、それはおそらく彼自身の孤児院出身という出自とも関係しているのだろう。これはこの映画の救いにもなっている。エンディング間近のシーンでは、不覚にも涙がボロボロとこぼれ落ちた。

最後に、この映画で印象深かったセリフを3つ挙げておく(いずれも、セリフそのものではなく、大意)。

・ 「楽園では殺人事件はあり得ない」(体制側の者がしばしば使う言葉)。

・ 「戦争で人を殺すのと、体制側の者が市民を殺すのと、自分のような個人が(快楽で)人を殺すのと、どういう違いがあるというのだ?」(孤児院出身の猟奇殺人者がレオに言った言葉)。

・ 「彼(猟奇殺人者)がああなったのは、ソ連体制の出身者だからか、西側体制に毒されたせいか、自分にはわからない」(猟奇殺人者がナチの収容所帰りだったことから、彼が殺人鬼になったのは西側の体制のせいだと言った上司に対するレオの答え)。

「柘榴坂(ざくろざか)の仇討」(2014年、日本映画) [映画]

先週、映画「柘榴坂(ざくろざか)の仇討」を観た。観たいと思ったのは、いくつかの映画評から、この映画のテーマが「責任の取り方」であるらしいと知ったからだ。では、なぜ「責任の取り方」に興味が湧いたのか。話せば長くなってしまうが、一つは、ある出来事がきっかけで、組織のガバナンスに興味をもつようになったからだ。もう一つは、ある大企業で取締役を務められた人から、二人だけの酒席で「日本では責任を負うべき人が責任を取らない」と憤懣やるかたない様子で語られたことだ(彼は過去30年間に日本で起きた大きな事故から2つの具体例を挙げた)。

前置きはこの程度にして、この映画について簡単に紹介しよう。1860年3月3日、雪の桜田門外で大老・井伊直弼が暗殺された。直弼の警護役だった彦根藩士、志村金吾(中井貴一)は主君を守れず、切腹も許されず、暗殺者である水戸藩士のクビを取るよう命じられる。一方、暗殺者の一人、佐橋十兵衛(阿部寛)も切腹し損ない、世を忍んで生き延びる。13年後の雪の降る2月7日、金吾は十兵衛を見つけ、十兵衛が引く人力車に乗り、柘榴坂に差し掛かったところで停める。・・・

武士道とは腹を切ることでも、クビを刎ねることでもない・・・。原作者、浅田次郎の熱い想いが確かに伝わる結末だった。ところで、この映画にはいくつか印象に残るセリフ、やりとりがあったが、パンフレットで半藤一利氏が私と同じ箇所で心を揺さぶられたと書いていたのには驚いた。

元評定所御留役の秋元和衛が説いて聞かせるように言うシーンがある。

「仇討ちとはいえ、主君を守りきれなかった近習が、十三年もの間、生き恥を晒さねばならなかったのだ。どれほど辛かったことか・・・」

聞いていた妻の峯が「辛かったのは、その方お一人ではありますまい」と答え、仇討ちの本懐を遂げたときは? と問いかけ、さらに奥方はどうするのかと畳みかける。秋元があとを追って死ぬだろうと応じたとき、峯がきっぱりという。

「あなたはその手助けをなさるおつもりですか・・・」と。(半藤一利「『義』と『情』と」)

映画を見終わった後、品川駅前にある柘榴坂に行ってみた。ここで141年前、(たとえフィクションにせよ)武士道をかけた果たし合いがあったと想像するのは難しかった。それは、おそらくこの場所の外形的な変化によるものではない。それは、「時代精神」という言葉が適切かどうかわからないが、人々のものの考え方、振る舞い方があまりに変わってしまったからだ。

いまの世は、いうところの人間のモラル、誠実・信義・廉恥・質素など、すべてが捨て去られている。あるいは時代的な変貌をとげている。同じように、恩とか好意を与えられたことに全力最善をもって応えるという義も、形式化し滑稽視されている。されど、そういう武骨な頑なな生き方がいまの日本にあってはいちばん大事なのかもしれない。(半藤一利「『義』と『情』と」)

「ディア・ハンター」(The Deer Hunter、1978年、アメリカ映画) [映画]

連休中に懐かしい映画をDVDで見た。ヴェトナム戦争を扱った1978年公開の『ディア・ハンター』(The Deer Hunter)だ。私はこの映画を日本で公開されたとき映画館で2回、その後、テレビやビデオなどでも2、3回見たことがある。戦争を扱った映画の割に戦闘シーンは少ないが、出征前と帰還後の対比、ロシアン・ルーレットの凄惨なシーン、ロバート・デ・ニーロやメリル・ストリープの名演技など、私にとっては忘れがたい映画の一つだ。

舞台は1960年代後半、アメリカ、ペンシルヴァニア州の製鉄所で働く労働者が夜勤を終えて帰宅するところから始まる。彼らのうち、Stevenはこの日結婚式を挙げる予定だ。また、NickにはLinda(メリル・ストリープ)という恋人がいる。そして、仲間の中でもリーダー的存在なのがMichael(ロバート・デ・ニーロ)だ。この3人はヴェトナム出征を間近に控えていた。Stevenの結婚式やパーティーが無事に終わった翌日、Michaelは仲間と一緒に山に鹿狩りに出かけ、鹿を一頭仕留める。

このあと、舞台はヴェトナムの戦場に飛ぶ。Michael、Nick、Stevenの3人はほかのアメリカ兵とともに川の中の檻に捕虜として捕えられている。そこで強要されたのがロシアン・ルーレットだ。ロシアン・ルーレットというのは、リボルバー式拳銃に1発だけ実弾を入れて弾倉を回転させ、どの穴に弾が入っているかわからないようにしてから、自分のこめかみに向けて引き金を引くというギャンブルだ。単に大金が動くというだけでなく、演技者は何分の1かの確率で死ぬことになる。まさに絶体絶命の危機だったが、Michaelの胆力ある作戦と行動のおかげで、3人は逃げ出すことに成功する。しかし、3人はバラバラになってしまい、Michaelは一人で故郷に帰還する。

そこで友人たちから、Stevenが一足先に帰還していたことを知る。彼は片腕、両足を失い、軍の病院で車イスの入院生活を送っていた。さらに、MichaelはStevenの話から、Nickがまだヴェトナムに残っていると確信した。そして陥落寸前のサイゴンに戻ってNickを探し出す。しかし、Nickが生きてアメリカに戻ることはなかった・・・。

故郷の町でNickの葬儀を終えたあと、Michaelをはじめ仲間たちは、よく通っていたバーで簡単な食事をとる。そのとき、Lindaが歌い出したアメリカの愛国歌、“God Bless America”にみんなが唱和する。何度見ても思わず涙が出てしまうシーンだ。そして、仲間たちは歌い終えると、「ニックに」と言って乾杯するのだ。

♪

God bless America, Land that I love.

Stand beside her, and guide

her,

Thru the night with a light

from above.

♪

From the mountains,

To the prairies, to the oceans,

White with foam

God bless America,

My home sweet home.

「鑑定士と顔のない依頼人」(The Best Offer、2013年、イタリア映画) [映画]

昨日(12月21日)の朝、久しぶりに映画を観に行った。トルナトーレ監督の最新作「鑑定士と顔のない依頼人」だ。最初から最後までスクリーンに見入ってしまった。感想は、良い意味で「結局何だったんだろう?」というミステリアスなものだ。おそらく主人公のヴァージル・オールドマンも同感なのではないだろうか。

* * *

ヴァージル・オールドマンは高名な美術品鑑定士であり、かつ美術品のオークショニア(オークションを仕切る人)でもある。生身の女性とつき合ったことはなく、独身、しかし女性に興味がないわけではなく、自宅の秘密部屋には女性肖像画のコレクションがところ狭しと展示されている。それらの作品の少なくとも一部は不正な手段で入手したものだ。すなわち、自分が仕切るオークションで、自分がほしい作品があると、本来の価値より低い作品であるかのように偽って紹介し、友人の元・画家ビリーに低価格で落札させ、あとから買い戻していたのだ。(ちなみに、ビリーは画家時代、その作品をヴァージルから酷評され、それがきっかけで画家をやめてしまったという来歴がある。)

そんなヴァージルのところに、ある日、不思議な電話が入る。見知らぬ若い女性から、両親が遺した美術品の数々を鑑定してほしいという依頼だった。ヴァージルは、最初、乗り気ではなかったが、やがてこの依頼にどんどんのめり込んでいく。ミステリアスなことが多く、それが彼の好奇心を刺激したのだろう。自らをクレアと名乗る依頼人の女性は、決して自分の姿を見せない。屋敷のなかにいて、声も出すのだが、他人がいるときは自分の部屋からは決して出ない。「広場恐怖症」なのだという。もう一つ、ヴァージルが興味を持ったのは、依頼人が住む屋敷の地下室で見つかった古い歯車だ。何かの部品と思われるが、それが何かはわからない。(さらに不思議なのは、この何かの部品は、彼が屋敷を訪ねるたびに新しいものが見つかることだ。)

ヴァージルはこの歯車を、機械修理が得意な友人のロバートのところに持ち込む。彼もそれに興味を抱き、おそらく18世紀の機械人形(automaton)ではないかと言う。そして、ヴァージルから新たに見つかった部品が提供されるたびに、オートマトンを組み立てていく。

このほか、クレアが住む屋敷の元・使用人フレッド、屋敷近くのカフェでつねにいろんな数字を唱えている謎めいたこびと女性、ロバートの恋人サラなどが名脇役として登場する。

* * *

映画のあらすじに関する紹介はこの程度にしておこう。何せ、この映画の魅力の一つはラストの大どんでん返しにあるからだ。しかし、私自身は、少なくともクレアに関しては、最後まで何かやらかすんじゃないかと思って見ていた。というのは、映画の前半から、彼女の言動はあまりに謎めいていて、不安定で起伏が激しいものだったからだ(ヴァージルが彼女の虜になっていくのもそれが一因だ)。だから、どんでん返しの意外性がこの映画の最大の魅力ではない。また、どんでん返しがあるのは確かだが、正確に何が起きたのか、われわれに明示的に示される訳でもない。「エッ? 何があったんだろう」というのが、おそらく多くの観客が率直に感じたことではないだろうか。

私にとって、この映画が間違いなく「気になる」映画なのは、恋愛や人生の不可思議さ、不可解さであり、その正体がつかめないという不安感だ。この映画のあらすじを一言で言えば、若い美人女性に恋をした哀れな中年男の物語、となるかもしれない。そう言ってしまえば確かに陳腐だ。しかし、そういう人に私は言いたい。では、それがわかっていても、なぜ人は過ち(?)を繰り返すのか、と。それを暗示させるようなセリフが映画の前半に出てくる。

“There is always something authentic concealed in every forgery.”(どんな贋作でも、その中には常に何かしら本物が隠されているものだ。)

羅生門(1950年、日本映画) [映画]

台風が日本列島を縦断した敬老の日、自宅に籠もって過ごしたが、「羅生門」(監督:黒澤 明)のDVDを見た。この映画は、欧米のビジネススクールなどで教材として使われることがあるらしい。どこで読んだか、聞いたか覚えていないが、一つの事象でも立場の異なる人が見れば異なるストーリー、解釈になってしまう、といった趣旨だったと記憶している。確かにそういう見方もできるだろうが、私はもっと積極的なメッセージを感じた。(それ自体、私のモノの見方を反映しているのだろうが。)

一つは、人間の利己心の問題だ。人は互いに協力し合わないと生きていけないはずだが、貧困に追い込まれ、生活に余裕がなくなると、他人のことなど構っていられないといったメンタリティになりがちだ。最近見た映画「少年H」のなかにもそうしたシーンが出てきた(2013年9月10日付け、当ブログ)。平安時代末期と終戦後では時代は遠く隔たっているが、明らかにダブるものがある。この映画が公開された1950年と言えば、まだ貧困と混乱の時代だ。そうした時代背景がこの映画に反映していないはずはない。

もう一つは、人間と人間の不信の問題だ。人間は自分勝手で、自分のためなら噓もつく。そして(この映画に出てきたセリフだが)、噓をつくと言って噓をつく人はいない。その結果、人が人を信じられない世の中になってしまう。オーウェルの「1984年」は独裁体制下の人間不信を描いたが(2012年7月29日付け、当ブログ)、この映画のように、よりアナキーに近い社会でも人間不信が生じる契機は十分にある。だから、私は独裁体制にも全くの自由放任体制にも反対だ。

以下、自分への備忘録として書いたこの映画のメモを載せておく。映画を見る前にあらすじを知りたくない人にはお勧めしない。

* * *

<登場人物>

・ 杣(そま)売り:事件の通報者(かつ目撃者)。羅生門の下に佇む。

・ 旅法師:山道を歩く武士とその妻の目撃者。羅生門の下に佇む。

・ 下人:羅生門の下に駆け込んできた男。

・ 武士(金沢武弘):旅の武士。山中で、死体で発見された。

・ その妻(真砂):山中を武士と同道していた女。

・ 多襄丸(たじょうまる):悪名高い盗賊。女好きとしても有名。山中で武士の妻と姦通した。

* * *

・ 雨の羅生門に二人の男が佇んでいる。杣売りと旅法師だ。杣売りは「わかんねえ、何が何だかさっぱりわかんねえ」とつぶやいている。そこに下人が飛び込んできた。そして、杣売りと旅法師は今日、検非違使の庭であったという、その「わかんねえ」話を下男に語り始める。

<杣売りの話>

・ 3日前、山に薪を切りに行ったとき、武士の死体を発見し、最寄りの役所に届け出た。

・ 今日、検非違使庁に呼び出され、発見者は自分であること、死体の近くに市女笠(いちめがさ)、侍烏帽子、切れた縄、赤地織の守袋が落ちていたと証言した。

<旅法師の話>

・ 旅法師も検非違使庁に呼ばれ、3日前の昼下がり、山道で死骸と同じ男に会ったこと、彼は馬に乗った女と一緒だったことを証言した。

<盗賊の話>

・ 盗賊の多嚢丸(たじょうまる)が容疑者として検非違使庁に連行されてきた。殺された男の馬や武具を持っていたからだ。多嚢丸は、確かに自分があの男を殺したと言う。その事情は次の通りだ。

・ 多嚢丸が山中で休んでいたとき、武士と女の二人連れを見かけ、女に欲情し後を追いかけた。そして男を連れ出して縛り付け、その前で女をモノにする。

・ 望みを達成して帰ろうとしたところ、女が呼び止めた。(二人の男のうち)「生き残った男に連れ添いたい」と嘆願するのだ。

・ そこで多嚢丸は男と決闘し、勝利する。しかし、そのとき既に女はどこにもいなかった。

<女の話>

・ 生き残っていた武士の女が検非違使庁に連れてこられた。彼女の話はこうだ。

・ 多嚢丸は、夫の眼前で自分を手込めにすると、去って行った。自分は夫に駆け寄り抱きつくが、自分を蔑む冷たい怒りの目で見つめられた。

・ 自分を殺すよう夫に頼むが、彼は身動き一つしない。そして自分は気を失い、気がついたときには、死んだ夫の胸に自分の短刀が刺さっていた。その後、自殺を試みるも、死に切れなかった。

<死んだ男の話>

・ 死んだ男の代理人として巫女が呼ばれた。彼女を通して語られる夫の話はこうだ。

・ 多嚢丸は妻とコトを終えた後、自分(=多嚢丸)と連れ添わないかと妻を誘った。これに対して妻は「どこへでも連れて行ってください」と答える。

・ さらに、妻は多嚢丸に夫を殺すよう頼む。それを聞いた多嚢丸は、自分のところに近づき、妻を殺すか生かすかと問いかけた。その間に妻は逃げてしまう。

・ 後に一人残った自分は、妻に裏切られた無念さから、妻の短刀で自害した。

<杣売りの話>

・ 実は、杣売りには検非違使庁で話さなかったことがある。関わりになるのがいやだったからだ。まず、男が刺されたのは短刀ではなく太刀だった。そもそも杣売りは男の死体を発見したのではなく、武士がまだ生きていたときからの一部始終を目撃していたのだった。

・ 山中で杣売りが女の泣き声に気づいたとき、そこには縛られた男、女、多嚢丸の3人がいた。多嚢丸は女に、自分の妻になってくれと懇願していた。しかし女は「無理です。私には言えません。女の私に何が言えましょう?」と言う。

・ それに対し、女の夫は「こんな女のために命を懸けるのはご免だ」、「こんな女はくれてやる」と言う。一方、多嚢丸は一人で立ち去ろうとする。

・ 急に泣き止んだ女は哄笑して、二人の男を挑発する。「女は何もかも忘れて、気違いみたいになれる男のものなんだ」と。

・ その挑発にのった二人の男は決闘し、結局、多嚢丸が武士を刺して決着をつける。そして女を連れて行こうとするが、彼女は逃げ去ってしまう。

* * *

・ 以上の話を全て聞き終わった下人は、杣売りの話も含め、誰の話も信じられないと言う。「人間のすることなんか全く訳がわかんねえって話だ。」

・ そのとき、赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。置き去りにされた赤ん坊だった。下人はその着物を剥いで持ち去ろうとする。杣売りは下人に対し「お前は鬼だ」と非難するが、逆に「この赤ん坊を捨てた親の方が鬼だ」、「人の気持ちを考えていたらキリがねえ」、「人間が犬をうらやましがっている世の中だ」、「手前勝手でないやつは生きていかれる世の中じゃねえ」と反論される。杣売りは、「誰も彼もてめえのことばっかりだ。てめえ勝手な言い訳ばかりだ」とつぶやき、下人をさらに責めようとするが、「あの女の短刀はどこに行ったんだ、お前が盗んだんじゃないか」と言われ、返す言葉がなかった。・・・

・ しかし、映画は、人が人を信じられない世の中に、かすかな光が差し込むところで終わる。ちょうど雨が止み、赤ん坊を抱えて立ち去る杣売りに陽が当たる。

「少年H」(2013年、日本映画) [映画]

「歴史は繰り返す」という言葉がある。誰が、どんな趣旨で使った言葉か知らないが、ある程度、抽象的なレベルで見れば、確かにその通りだろう。例えば、国も組織も余裕がなくなれば、「全国民(あるいは全社員)一丸となって頑張ろう!」などといったスローガンが盛んに唱えられるようになり、それに従わない個人は排除されたり、懲罰を受けたりする。そうして、積極的な主戦論者が幅をきかせ、多くの消極論者は面従腹背を強いられる。あからさまに逆らうのはごく少数だ。「長いものに巻かれろ」というのは何も日本人だけの特性ではない。あるいは、個人も貧しくなると余裕がなくなり、他人への施しなどとんでもない、と考えるようになる。人間そのものは詳しく見れば実に多様だが、その思考や行動パターンは大まかに言えばそれほど多様ではないということなのだろう。この映画を観ながら、そんなことを考えていた。

神戸の妹尾(せのお)家は、洋服の仕立てを業とするお父さん・盛夫、お母さん・敏子、その息子・肇(胸にHというイニシャルの入ったセーターを着ていたことから、「H(エッチ)」というあだ名で呼ばれる)、娘・好子の4人家族だ。お父さんのお客さんには外国人居留区に住む外国人が多く、お父さんは、よく少年Hを伴って客先に出かけた。また、お母さんは熱心なクリスチャンで、一家は毎週、教会に通っていた。時代は昭和16年から21年にかけて、戦前、戦中、戦後を足早にカバーする。以下、いくつか印象深かったシーンを紹介したい。

通っていた教会のアメリカ人女性宣教師が急に帰国した。理由をいぶかる少年Hに対し、お父さんはこう答える。「この国で何が起きているのか、外国の人の方がよくわかっているのかもしれませんねー。」

少年Hはその宣教師から、ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルディングの絵はがきをもらい、日米の経済力の違いを再認識させられた。しかし、この絵はがきがもとで、一家はやがてスパイの嫌疑をかけられる。明らかに事実無根なのだが、お父さんをはじめとして、この一家が冷静な目とフェアな精神を持っていたことは確かであり、それゆえに、急速に軍国主義化していく周囲の人たちとの間でギャップが広がっていく。

そのことをよく自覚していたお父さんは、周囲からの無用な疑惑の目を避けるべく、生き残るために、消防署の隊員となり、お母さんは隣組の班長になり、少年Hは学校で「教練射撃部」に入る。急いでつけ加えるなら、彼らがこうした活動を一種の隠れ蓑として行ったからといって、それぞれの職務をいい加減に済ませたということでは決してない。例えば、自宅周辺が激しい空襲にあった際、少年Hは事前に水を汲んでおいて消火活動にあたり、お母さんは隣組から預かっていた国債を火の海の中、持ち出そうとする。少年Hはあとからこう述懐する。自分たちは消火活動をギリギリまで熱心にやったけど、他の人たちはそんなことはせずに、すぐに逃げ出していってしまった、と。しばしば、子供の純粋な目はごまかせない。

戦後、田舎の親戚の家に疎開していた好子ちゃんが帰ってくる。一家は、「戦災者住宅」と呼ばれるアパートで暮らしていたが、隣の音も臭いも筒抜けだ。久しぶりのご飯を食べていると、それを羨む声が隣から聞こえてくる。敬虔なクリスチャンであるお母さんは、隣家にご飯を分け与えるのだが、少年Hは、「そんなことをしたらキリがない」と言って強く反対する。このシーンを見ながら思い浮かべていたのは、今後の社会保障制度の行方だ。高齢化に伴って社会保障支出のいっそうの増加が確実視される中で、「自分の面倒は自分で見ろ」といった議論がますます力を得ていくことだろう。

「自助努力を支えることにより、公的制度への依存を減らす」ことや、「負担可能な者は応分の負担を行う」ことによって社会保障の財源を積極的に生み出し、将来の社会を支える世代の負担が過大にならないようにすべきである。(「社会保障制度改革国民会議報告書」2013年8月6日、p. 3)

さて、「歴史は繰り返す」かどうか。

アーティスト(The Artist、2011年、フランス映画) [映画]

この映画は、昨年8月、飯田橋のギンレイホールで観た。その半年前の2月にアカデミー賞作品賞などを受賞したことは知っていたが、別にそれが動機だったというわけでは必ずしもない。おそらく、サイレント映画のスター男優から、トーキー映画の新人女優へという、技術革新と主役の交代劇が、今どきの時代状況や私自身の環境を連想させるものがあったからだと思う。

この映画を観たあと、高倉健主演の「あなたへ」を観たのは(2012年10月31日付、当ブログ)、スター俳優が歳をとるとはどういうことだろうか、という興味がなかったといえば噓になる。また、DVDでチャップリンの「黄金狂時代」を観たのも(2013年2月28日付、当ブログ)、この映画が一つのきっかけだ。

× × ×

時代は1920年代後半のハリウッド、ジョージ・ヴァレンティンはサイレント映画の大スターだった。一方、若い女性ペピー・ミラーはジョージの追っかけだったが、そのダンスの才能や物怖じしない度胸が見込まれ、映画の脇役に登用される。楽屋でジョージのタキシードに自らの腕を通して、夢みるようにそれを抱き締めるペピーのシーンは実に秀逸だ(↓写真)。

しかし、その後の二人の人生は好対照な方向に進む。時代はサイレント映画からトーキー映画に移りつつあり、ジョージの人気も落ちていく。彼はあくまでサイレント映画にこだわるが、自らが制作・出演したサイレント映画も大失敗に終わる。一方、ペピーはトーキー映画のスター女優としての地歩を固めていく。一度、レストランで二人は偶然背中合わせになったが、ジョージは、ペピーが同席していた業界関係者に対し「サイレント映画の時代はもう終わった」と言っているのを聞き、ショックを受ける。ジョージは妻に去られ、家財道具を手放し、お抱え運転手を解雇し、ついには自殺しようとする。しかし、そんなジョージを見捨てずに、陰からじっと見守っている女性がいた・・・。

× × ×

この映画の大半は白黒のサイレント映画仕様だ。そして、筋書きも単純明快だ。しかし役者たちの演技は(犬も含め)まことに秀逸だ。それが、単純明快な筋書きに見事な陰影をつけている。ちょっと考えればわかることだが、白黒というのは何も白と黒の2色しかないのではない。白と黒の間に灰色という無限大の中間色があるのだ。人を感動させる表現手段としては、それで十二分かもしれない。

レマン湖に刺さったフォークとチャップリン「黄金狂時代」 [映画]

スイスのジュネーヴ在住中の2009年6月、レマン湖畔の町、ヴヴェイ(Vevey)を訪ねたことがある。有名な食品メーカー、ネスレ(Nestlé)発祥の地で、喜劇王チャップリンが後半生を過ごした町としても知られている。湖畔沿いにチャップリンの銅像(↓写真)がある辺りまで歩いたが、湖の方に目をやると大きなフォークのオブジェが突き刺さっていた(↑写真)。一体何だろうと思ったが、近くに説明の掲示類はいっさいない。ただ、珍しいと思い、写真だけは撮っておいた。

この謎は、その後、草刈民代主演の「ダンシング・チャップリン」(2010年、日本映画)を観たときに氷解した。チャップリンの「黄金狂時代」(The Gold Rush、1925年、アメリカ映画)にチャップリンがフォークを用いた印象的なシーンが登場するが、どうやらそれに触発されて作られたオブジェなのだ。

「黄金狂時代」でチャップリンがフォークを用いるシーンは2つある。一つは、アラスカに金鉱探しに出かけたチャップリンが空腹に苛まれ、靴(の煮込み)をフォークで食べるシーンだ。

もう一つは、大晦日に酒場の女性を自宅に誘うも、待ちぼうけを食らい、夢の中で女たちにダンスを披露するシーンだ。ただし、ダンスと言っても、チャップリン自身が踊るのではなく、ロールパンに2本のフォークを一つずつ差し、それを人の足に見立てて、手の動きでダンスのステップを巧みに演じるのだ。これは実に秀逸で、何回繰り返し見ても飽きない。

この映画は、チャップリンが金鉱の発見者ジムの分け前を得て大金持になるとともに、好きだった酒場の女ジョージアとも結ばれるというハッピー・エンドで終わっている。ただ、映画の中でさまざまなアップ、ダウンを見てきただけに、私には最後の「ハッピー・エンド」が何か取って付けたもののように思われた。

「コクリコ坂から」(2011年、日本映画) [映画]

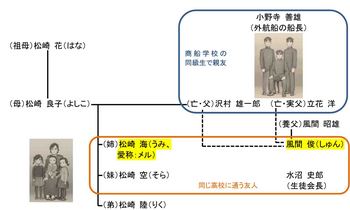

これは有名な宮崎駿監督の長男、宮崎吾朗監督による第二作だ(2011年7月公開)。「コクリコ」(coquelicot)とはフランス語で「ひなげし」を意味する。時代は東京オリンピックの開催を控えた1964年、舞台は横浜、同じ高校に通う松崎海(うみ)と風間俊(しゅん)の恋愛がメインストーリーだが、俊の父親問題や高校の部活施設(カルチェ・ラタンと呼ばれる明治時代竣工の古い建物)の取り壊し問題などがそれに絡まり合う。

海の家は、祖父が医者をやっていた大きな屋敷で港を見下ろす高台にある。今は下宿屋をしているが、大学教授の母親がアメリカに行って留守なため、海が下宿人や残された家族の食事の世話をしている。毎朝、父親の遺影に(ひなげしの)花を供えるのと、「U・W」旗(安全な航行を祈る)を庭のポールに掲げるのも日課だ。

海は高校2年生だが、同じ高校の3年生に俊という好青年がいた。週刊「カルチェ・ラタン」の編集長をしている。二人は互いに惹かれ合うが、ほどなくして、俊は二人が共通の父親を持つことを知り、海を遠ざけるようになる。そして、そのことを海に伝える。

一方、高校では古く汚く一部生徒の根城と化した部室棟「カルチェ・ラタン」を学校側が取り壊そうとする動きが本格化し、生徒会長の水沼や俊らの反対運動が盛り上がる。海は、カルチェ・ラタンの清掃を提案し、多くの女生徒を動員した結果、カルチェ・ラタンは見違えるほどきれいになった。それでも考えを変えない学校側に対し、水沼、俊、海の3人は上京して理事長(出版社の社長)に直訴する。理事長はカルチェ・ラタンを見学することを約束する。その帰り、横浜・山下公園近くの電車の停留所で、海は俊に「それでも好きです」と告白する。

翌日、カルチェ・ラタンを見学した理事長は生徒たちの歓迎を受け、大いに感激する。彼らは、「紺色のうねりが」という校歌(寮歌)風の歌を合唱し始める。宮崎駿、宮崎吾朗の作詞だが、原案は宮沢賢治だ。この映画が公開されたのが「3.11」の4ヵ月後だったことを考え合わせると、涙が止まらない。

♪ 紺色のうねりが

のみつくす日が来ても

水平線に君は没するなかれ

♪ われらは山岳の峰々となり

未来から吹く風に頭(こうべ)をあげよ

・・・

一方、俊の父から、俊の本当の父親を知る小野寺善雄が今、出航を控えて港にいるから、至急駆けつけるようにとの連絡が入る。小野寺は死んでしまった二人の親友の息子と娘が立派に成長した姿を見て、深く感動するのだった。

* * *

私は、こういう映画に弱い。「コクリコ坂から」の公式サイト(http://kokurikozaka.jp/index.html)の中で、宮崎駿は「「コクリコ坂から」は、人を恋(こ)うる心を初々しく描くものである。少女も少年達も純潔にまっすぐでなければならぬ。異性への憧れと尊敬を失ってはならない。出生の秘密にもたじろがず自分達の力で切りぬけねばならない。それをてらわずに描きたい」と述べているが、その通りの作品に仕上がっていると思う。ただ、私のような「年寄り」ではなく、若い人たちが見たらどう思うのか、先週末、学部生のゼミ合宿の際、DVDを見せて感想を聞いてみた。

・ まず、1960年代の物理的な環境やモノ、生活様式などで今と何が違うか、みんな適切に指摘できた。もっともオート三輪もガリ版刷りも実際に見たり経験したりした学生はいなかったが。

・ 高校生の考え方や行動面ではどうか。この映画には、「背伸びした」哲学青年や文学青年が出てくるが、最近はそうした学生はいないらしい。余暇は何をして時間を過ごすのかというと、カラオケ、ゲームセンター、ファミレスでのおしゃべり・・・、ちょっと寂しい。

・ 全校集会を開いて学生の意見をまとめ、学校側に伝える、といったことは今ではすっかりなくなってしまったものと思っていたが、20数名中2名は高校時代、そうした経験をしていた。

・ 最後に、私のようにこの映画を観て涙がこぼれたという学生は、・・・しっかり者の女子学生1名のみだった。

やはり世代、年齢による違いは大きいと再認識させられた(苦笑)。

「最初の人間」(Le Premier Homme、2011年、仏・伊・アルジェリア映画) [映画]

年末年始の休み、2本の映画を観た。イタリア人監督ジャンニ・アメリオによる「最初の人間」と、イギリス人監督トム・フーパーによる「レ・ミゼラブル」だ。「レ・ミゼラブル」は、子供のころ読んだ縮約版「ああ無情」に始まり、大人になってからは全訳版の「レ・ミゼラブル」を読み、映画版も既に2種類は観ているので、正直言ってあまり新しい感動はなかった。一方、「最初の人間」の方は、小説より先に映画を観たわけだが、何かしらモヤモヤした感覚が残った。

この映画の主題は何だろうか。カミュ(映画の中では「ジャック・コルムリ」)という作家を形作った少年時代の境遇だろうか、カミュの生後まもなく第1次大戦で戦死した父親探しの精神遍歴だろうか、フランスのアルジェリアに対する植民地支配だろうか、たぶんそれら全てを含んでいると思うが、いずれも簡単に要約できるようなテーマではないし、相互のつながりも判然としない。貧困や植民地主義を一方的に断罪するといった感じではないし、そもそも貧困にあえぐコルムリ一家は支配階級とは言い難い。

映画の中でいくつか印象的なシーンを挙げよう。

・ 1957年、アルジェ。成功した作家である主人公のジャック・コルムリが、母親に会いにアルジェに帰郷する。空港には大学生が迎えに来ており、ジャックはそのまま大学に直行して講演する。「私は固く信じます。アラブ人とフランス人が共存できる可能性を。自由と平等な人々による共存こそが現在での唯一の解決策です。」この言葉はヤジでかき消される。

・ 1924年、アルジェ。祖母と一緒に昼寝をしていた少年のジャックはベッドから抜け出し、フランス人の遊び仲間たちと合流する。彼らの標的はアラブ人の犬の捕獲人だ。その目を盗んで、檻を開けて犬を放すというイタズラをするが、ジャックは捕まり、犬の代わりに檻に閉じ込められてしまう。捕獲人の息子に自分のサンダルをあげて、ようやく解放される。

・ 1924年、アルジェ。祖母のお使いで肉を買いに行ったジャックは、少ない分量を注文して、浮いたお金を自分のものにする。そして祖母に対しては、肉屋が分量を偽ったのだと言ったため、祖母は肉屋に出かけて抗議する。肉屋は不満ながらも肉を追加して渡す。店を後にしたジャックは、実はトイレにお金を落として、お金が足りなかったのだと祖母に告白する。(実はこれもウソだったのだが)祖母はジャックに追加分の肉を肉屋に返してくるよう指示し、自分はトイレの中に手を突っ込んでお金を徹底的に探す。

・ 1924年、アルジェ。小学校のベルナール先生がジャックの家を訪れる。学校を卒業したらジャックをすぐに働かせたい祖母と母親に対し、奨学金をもらって進学させるよう説得するためだ。この説得は成功した。

・ 1957年、アルジェ。アルジェに帰郷したジャックは、ベルナール先生と再会する。「先生は私の第二の父です。」ベルナール先生はジャックに対して、アルジェリア問題について小説を書くよう薦める。

ジャック: 「難しいです。」

ベルナール先生: 「君でも?」

ジャック: 「私だからです。」

・ 1924年、アルジェ。教室で、アラブ人のクラスメート、ハムッドがジャックに対して「おべっか使い」、「オトコオンナ」と言って喧嘩をしかける。先生はハムッドに、校庭で両手を頭にのせて立たされるというペナルティを与える。

・ 1957年、アルジェのアラブ人居住区。ジャックは、かつてのクラスメート、ハムッドを訪ね再会する。彼は病気にかかり、しかも一人息子がテロリストの容疑で捕まっている。ハムッドはジャックに対し「我々に友情はなかった」とはっきり言うが、一方で息子の件でジャックの力を借りようとする。その結果、ハムッドは留置場にいる息子との面会を許されるが、息子は「ボクは無実じゃない」と言って処刑されることを望む。

映画の最後の方で、ハムッドの息子の処刑後、ジャックはラジオ番組で話をする。「・・・私は正義を信じる。アラブ人に告ぐ。私は君たちを守ろう。母を敵としない限りは・・・母は君たちと同様不正と苦難に耐えてきたからだ。もし母を傷つけたら、私は君たちの敵だ。」

ジャックのこうしたセリフはなかなか格好いい。こうしたセリフが出てくる背景を知りたい。元の小説を読んだら何かわかるだろうか。そう思って、映画を観た翌日から、私は『最初の人間』(日本語訳は新潮文庫版、フランス語版はGallimard社のfolio版)を読み始めた。

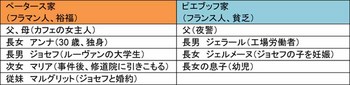

「メグレ警視 国境の町」(Maigret chez Les Flamands、1991年、フランス映画) [映画]

私は、フランスの小説家ジョルジュ・シムノン原作の推理小説、「メグレ警視」のDVDシリーズを20巻持っている。前回、ベルギーの南北対立について触れたが、メグレ警視シリーズの中に「メグレ、フラマン人の家にて」(邦題は「国境の町」)という作品があり、それを思い出した。DVDシリーズ20巻の全てで、メグレは犯人を見つけているが(小説なら当然か)、唯一、この作品では見つけた犯人を見逃している。いったいメグレはどうしたのか。その意味で非常に印象深い作品だ。

事件の舞台は、ジヴェ(Givet)というベルギーとの国境に接するフランス領の小さな町だ。この町はアルデーヌ県の最北端に位置しており、ムーズ川(la Meuse)が流れている。ムーズ川とは、パリ盆地の東側に発し、ロレーヌ地方、アルデーヌ地方を通ってベルギーに入り、リエージュ(Liège)、さらにオランダに入ってマーストリヒト(Maastricht)などの都市を通り、北海に注ぐ国際河川だ(オランダではマース川と呼ばれる)。

事件の主要人物は下表の通りだ。

ペータース家は、第2次大戦中に蓄財したフラマン人で、戦後、ジヴェにやってきた。ムーズ川沿いでカフェを営むが、客は地元客ではなく、通りがかりの船乗りたちだ。一方、ピエブッフ家は地元のフランス人で労働者一家だ。どうした経緯か、両家の子供たちは互いに知り合い、ピエブッフ家の娘ジェルメーヌはペータース家の息子ジョセフの子供を身ごもる。しかし、ジョセフにとってそれは「遊び」であり、彼は従妹のマルグリットと婚約している。

事件は、ある晩、ジェルメーヌがペータース家にお金の無心にきたあと起こる。ペータース家の母親は彼女にお金を渡し、彼女は帰っていくが、その後、行方不明となる。彼女を妊娠させたジョセフが殺したのではないかと嫌疑がかかるが、ペータース家側は、彼はその夜、ルーヴァンにいたとアリバイを主張する。そんな中、メグレは、おばさんからペータース家を助けるよう頼まれて、「私用」としてジヴェにやってくる。

捜査を進める中でいくつかの事実が明らかになる。

・ ペータース家は、よそ者のフラマン人であること、裕福であることなどから、地元のフランス人からは憎まれていた。

・ 行方不明だったジェルメーヌの遺体が、やがてムーズ川から見つかった。死因は頭蓋骨陥没だった。

・ アンナとジェラールは、以前つき合っていたことがある。(ジェラールによれば、彼の方からふったと言う。)

この物語を印象深くしているのは、グリーグの「ソルヴェイグの歌」だ(ご存じない方には、YouTubeなどで、ぜひ歌詞付きでお聞きになることをお勧めしたい)。アンナやマルグリットがこの歌をピアノで演奏するシーンが、重要な箇所で出てくる。イプセンのつぎの歌詞とともに。「冬は去りゆき 愛しい春は流れゆく・・・ 私は待つ 婚約者よ 最後のときまで。」

ムーズ川の川船の前科者の船長に嫌疑がかかるのだが(彼の船室からはハンマーも発見された)、彼はベルギーに逃走してしまう。一方、メグレは事件が未解決のままパリに帰ると言う。彼の中では犯人がわかっていたのだ。その当日、メグレはペータース家の2階でアンナと話をする。アンナは事件当夜のことを正直に話す。

アンナ:「私はどうしたらいいの?」

メグレ:「自分は今、職務中ではない。あとはあなたの問題です。」

パリ行きの列車に乗ったメグレは、ホームに旅支度をしたアンナが現れるのを見た。彼女もどこかに旅立つようだった。

「ソルヴェイグの歌」が耳に残る物悲しい物語だった。メグレもそう感じたに違いない。

「あなたへ」(2012年、日本映画) [映画]

9月の上旬、映画「あなたへ」を観た。テレビで高倉健の舞台挨拶のシーンなどを見たとき、正直言って「随分歳をとったなぁ」と思った。ちょうど、フランス映画「アーティスト」を観て間もないころだったので、名優が歳をとるとはどういうことか、という関心がなかったと言えば嘘になる。しかし、映画の中の健さんはシャキッとしていたし、やはりカッコ良かった。

私にとって、高倉健の映画で最も思い出深いのは「駅 STATION」(1981年)だ。ちょうどこの年、私は札幌に勤務しており、この映画も封切られたとき札幌の映画館で観た。高倉健は警察官でオリンピックの射撃選手、上司は「あなたへ」にも登場する大滝秀治だ。映画の中で、大滝秀治が高倉健に現役を引退し、コーチに転身するよう伝えるシーンがある。これに対し、高倉健は低い声で「自分は一介の警察官です。上司の命令には従うのみであります」と答える。このセリフはその後、サラリーマン時代に何度か使った。上司が無茶な仕事を指示したときなど、残業しながら同僚同士で「自分は一介のサラリーマンです。上司の命令には従うのみであります」と自嘲気味に言い合ったものだ(笑)。

それはさておき、「あなたへ」は淡々とした中にも滋味のある映画だ。高倉健は富山刑務所で受刑者に木材工芸の指導をする技官。結構歳をとってから、刑務所に歌手としてよく慰問に訪れていた田中裕子と結婚する。(それぞれ、映画の中ではちゃんとした名前があるのだが、なじみのある役者名をそのまま使うことにする。以下同様。)しかし、田中裕子は謎めいた遺書を残して病死する。自分の遺骨を郷里である平戸の海に散骨してほしいというのだ。そして、もう一通の遺書が平戸の郵便局に局留めで送ってあるという。

高倉健はキャンピングカーに改造したバンで平戸に向かう。道中、中学の国語教師だったビートたけし、イカ飯の実演販売をする草彅剛、年長でありながらその部下である佐藤浩市らと出会う。ビートたけしは、後に車上荒らしの常習犯であることが判明するのだが、嘘っぽい感じがよく出ていた。高倉健に「旅と放浪の違い、わかりますか?」と問う。高倉健が「わかりません」と言うと、「目的があるかないかの違いです」という。さらに、「あっ、それからもう一つ。帰るところがあるかないかの違いです」と付け加える。結局、帰るところをなくすのは、高倉健の方だ。

草彅君も心の闇を抱えていた。全国を出張して回るのが仕事なだけに、留守中の妻に男がいると荒れるのだ。その部下である佐藤浩市は、どうやら平戸に土地勘があるようなのだが、寡黙で影のある男という感じだ。彼は高倉健に、平戸に行って散骨する際、船を出してくれる漁師の当てはあるのかと尋ね、高倉健が「ありません」と言うと、ある漁師の名前を書いたメモを渡す。

高倉健が平戸に着いたとき、ちょうど台風が襲う。このため余貴美子が経営する飲食店で一泊することになる。余貴美子の旦那はかつて、やはり台風の日に漁に出て遭難し、死体が見つからないまま失踪宣告されたのだという。一方、佐藤浩市がくれたメモの漁師、大滝秀治に散骨を頼みに行くが、「そんなやつは知らん」と断られる。また、郵便局で受けとった田中裕子の「遺書」は、自筆の灯台と海を描いた絵はがきに「さようなら」の一言が書かれていただけだった。

ここから先を書くのは、野暮というものだろう。余貴美子が夜中、飲みながら高倉健に語る「夫婦って言ったって、お互いそんなにわかってるわけじゃないから」というのが、おそらくこの映画のモチーフの一つだ。夫婦にしてそうであるなら、いわんや他人同士においてをや、ということになるだろう。

最後に、この映画にはいくつか映像的に非常に美しいシーンがある。平戸の海の散骨シーンでは、小さく砕かれた白い骨が青い海の中に落ちていく様子が夜空に輝く星のように見えた。また、生前の田中裕子を回想するシーンで登場した兵庫県竹田城址のシーンは、日本でこんな光景が見られるのかと驚いた(http://www.tomorrowearth.com/2008/08/takeda-castle.html)。

*上の本文で引用したセリフは私の記憶によるもので、大意は損ねていないと思いますが、必ずしも正確でない可能性があることをお断りしておきます。

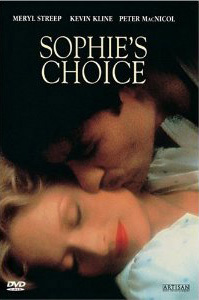

「ソフィーの選択」(Sophie’s Choice、1982年、アメリカ映画) [映画]

先日、古いビデオを整理していたら「ソフィーの選択」が出てきた。この映画は、日本で封切られたとき映画館で見て、ペーパーバックの本も買ったくらい感動したもので、その後、テレビで放映されたときにビデオに録画したのだった。当時の私は、あまり映画は見ない方だったが、「クレイマー、クレイマー」(Kramer vs. Kramer、1979年)、「ディア・ハンター」(The Deer Hunter、1978年)など、なぜかメリル・ストリープ(Meryl Streep)の出る映画はよく観ていた。特に「ディア・ハンター」は、映画館だけで3回は観たと思う。

さて、今回、「ソフィーの選択」のビデオを改めて観たが、20代の前半に最初に観たときより、冷静に見られたような気がする。既にストーリーを知っていたからということもあるが、30年間という月日の経過によるさまざまな経験、選択の積み重ねによるところが大きいと思う。それがよいことかどうかはわからないが・・・。

× × ×

映画は、第2次大戦後の1947年、愛称スティンゴ(Stingo)という二十歳そこそこの青年が、作家を目指してアメリカの南部からニューヨークに上京してきたところから始まる。彼はブルックリンの「ピンクの館」と呼ばれる下宿屋に入居するが、上の階には、ネイサン(Nathan)とソフィー(Sophie)という奇妙なカップルが住んでいいた。「奇妙」というのは、二人は派手に喧嘩したかと思うと、すぐに仲直りして、イチャイチャし出したりするからだ。ネイサンはユダヤ人で大手製薬会社の研究員だと言い、ソフィーはポーランド出身のアウシュビッツ経験者だった。

ともあれ、この二人にスティンゴを加えた3人は親友となるが、それはスティンゴが二人の知られざる側面を知っていく過程でもあった。例えば、ソフィーはユダヤ人ではなく、彼女の父親は反ユダヤ主義の学者だった。そして、いろいろと知りたがるスティンゴに対して、「真実はつねに理解を助けるとは限らない」と煙幕をはる。奇行が目立つネイサンも、医者をしている彼の兄によれば、生物学研究者というのは嘘で、「妄想性精神分裂」にかかっているのだという。

映画の後半で、ネイサンから危害を加えられるのを恐れ、スティンゴとソフィーは駆け落ちし、そこでスティンゴはソフィーにプロポーズする。しかし、ソフィーは「結婚はできない」と言い、これまで誰にも話さなかった秘密を語る。彼女は二人の子供(息子と娘)と一緒にアウシュビッツに連れて行かれたが、そこで収容所のドイツ人軍医から、二人の子供のうち一人は手許に残してよいが、もう一人は焼却炉に行かねばならない、どちらかを選ぶようにと言われたのだ。

・ドイツ人軍医: 「お前はポーランド人で、ユダヤ人じゃない。お前には選択する権利がある。」

・ソフィー: 「私には選べません」(と何度も叫ぶ)。

・ドイツ人軍医: (子供を二人とも連れて行くよう部下に命令する。)

・ソフィー: 「女の子を連れてってー。」

この話をスティンゴに語り、一緒に寝た翌朝、ソフィーはネイサンの元に戻り、二人は青酸カリで心中した。

× × ×

タイトルの「ソフィーの選択」が、アウシュビッツ収容時の恐ろしい「選択」を指しているのは明らかだ。彼女がネイサンに必死に寄り添っていこうとするのも一つの「選択」ではあるが、それはアウシュビッツでの自分の選択に対する贖罪意識からかもしれない。そう考えると、この映画は選択しようがないことを「選択」させられた人間の悲劇を描いている。

「戦火の馬」(War Horse、2011年、アメリカ映画) [映画]

先日、飯田橋のギンレイホールでスティーブン・スピルバーグ監督の「戦火の馬」を観た。英語の原題を直訳すれば「軍馬」だが、ドラマティックな本作品にはやはり「戦火の馬」の方がふさわしいだろう。主人公の少年アルバートと彼が育てた名馬ジョーイの数奇な運命は、あり得ないようなことの連続でフィクションと言えばフィクションだが、最後の方は感動で涙を流していた。

× × ×

物語は、第一次世界大戦前夜のイギリスのある農村で始まる。サラブレッドの仔馬が競りにかけられ、小作農のテッド・ナラコットが無理をして落札する。しかも彼の地主であるライオンズに競り勝ってである。テッドの妻ローズは、帰宅したテッドに「農耕用に調教できもしない馬を、どうしてそんな高値で買ったのか」と難詰する。案の定、地主のライオンズがやってきて、小作料の滞納を責め、払えないなら馬を取り上げ、出て行ってもらうと通告する。

しかし、ナラコット夫妻の息子アルバートは、この馬の出生の瞬間を目撃して以来、ずっとこの馬に魅せられていた。彼はこの馬をジョーイと名付け、熱心に調教する。その甲斐あって、ジョーイに荒れ地を鋤かせることに成功し、地主を見返す。しかし、喜びもつかの間、第1次世界大戦が始まり、貧窮きわまる父親は徴用に来たイギリス軍に対し、ジョーイを売ることにした。

その後のジョーイの運命は、まさに数奇と言うにふさわしい。持ち主は、イギリス軍騎兵隊→ドイツ軍→ドイツ人の脱走兵兄弟→フランス人少女とその祖父→ドイツ軍砲兵隊と転々とし、ついに第1次大戦の主戦場だったソンム平原でジョーイは「脱走」する。ソンムでは、幾重もの塹壕にこもったドイツ軍とイギリス軍(実際にはフランス軍も)が対峙し、砲撃戦や時には鉄条網の張り巡らされた地上に出ての白兵戦が繰り返されていた。

脱走したジョーイは鉄条網に絡まって身動きがとれなくなってしまう。しかし、一人のイギリス軍兵士が、ドイツ軍兵士の助けを借りながら奇跡的にジョーイを救い出し、自陣地に連れて帰る。何とそこには、前線に出征し、毒ガスで負傷したアルバートがいて、「二人」(1人+1頭)は奇跡の再会を果たすのだった・・・。

× × ×

この映画の主役は何と言ってもジョーイとアルバートだ。ジョーイは何度か、仲間の黒色の馬を救うのだが、その動きは人間の役者顔負けだ。また、アルバートのジョーイに対する調教ぶりや愛情の注ぎ方も素晴らしい。

何人かの脇役も印象に残った。例えば、アルバートの父親テッド。酒飲みで足が不自由なうだつの上がらない中年男に見えるが、実は、ボーア戦争の際に負傷した戦友の命を救ってメダルをもらうも、そのことを他人に自慢しないどころか、メダルをゴミ箱に捨ててしまうという一本気な性格の持ち主だ。母親のローズも、気性は激しいが、性根のすわった女性だ。小作料の滞納で、一家がいよいよ住戸と農地から追い出されようかと苦境に陥ったとき、夫が「もう自分への愛情がなくなったのなら、それも仕方ない」と言ったのに対し、「憎さはどんどん募っているが、愛情はちっとも減っていないわ」と言い返す。映画のラストシーンで、テッド、ローズ、アルバート、ジョーイの4人(3人+1頭)が再会を果たしたのは、まさにハッピー・エンドだった。そして、この一家には「幸せ」が値する。

また、一時期ジョーイを匿ったフランス人少女の祖父役は、フランス映画「サラの鍵」でサラを匿ったブルゴーニュの農夫役を演じた役者さんだが(Niels Arestrup)、今回も印象に残る役割、演技だった。あと、第1次大戦を扱った映画は、第2次大戦に比べ少ないが、今回の主要舞台の一つソンム(Somme)は、私が好きなフランス映画«Un long dimanche de fiancailles»にも登場した戦場で、感慨深かった。

「キリマンジャロの雪」(Les neiges du Kilimandjaro、2011年、フランス映画) [映画]

7月に入って、目先のあれやこれやの仕事に追われ、ブログの更新もすっかり滞ってしまった。こうした状況はあと1週間くらい続きそうだが、今日は久しぶりに、先週観た映画の感想を書いておきたい。神田神保町の岩波ホールで上映中のフランス映画「キリマンジャロの雪」だ。

まず、映画のあらすじを簡単に紹介しておこう。舞台はフランスのマルセイユ、主人公はそこの造船所で働くミシェルだ。彼は労働組合の委員長でもあり、リストラの人選のためのクジ引きシーンからこの映画は始まる。クジ引きの結果、ミシェルを含めた20人がリストラされることになった。ミシェルには介護ヘルパーの仕事をしている妻のマリ=クレール、義弟ラウルの夫婦、そして子供たちのそれぞれの家族、といった親族がいる。

リストラ後に、これらの親族や組合仲間を招待して、港の埠頭でミシェル夫妻の結婚30周年記念パーティーが開かれた。そこで夫妻は、親族からアフリカのキリマンジャロへのガイド付きツアーのチケットとお金をプレゼントされ大いに喜ぶ。それからしばらくたったある晩、ミシェル夫妻とラウル夫妻が、ミシェル宅で一緒にトランプをしていたところ、二人組の強盗が押し入り、4人をガムテープで縛り付け、旅行のチケットや銀行のキャッシュカードを奪う。

その後、ミシェルは、ひょんなことから犯人のうちの一人を突き止める。職場の同僚であり、ともにリストラされた若いクリストフという青年だった。彼には幼い二人の弟があり、三人で暮らしていた。犯行はそうした生活苦によるものだった。ミシェルが警察に通報したことでクリストフは捕まり、少なくとも2~3年刑務所行きとなることは不可避となった。その間、誰が幼い弟たちの面倒を見るのか・・・。ミシェル夫妻はある重大な決意をする。

× × ×

この映画については、日本の主要日刊紙にもいくつか評論が載っており、格差社会の厳しい現実のなかでも、罪を憎んで人を憎まないミシェル夫妻の「博愛心」を讃えたものが多いようだ。しかし、それはこの映画の一つの側面でしかない。確かに、ミシェル夫妻の信じがたいほどお人好しな(ひょっとしたら、独りよがりな)慈善精神が描かれているが、同時にクリストフの絶望的なまでの人間不信、自ら犯した罪への罪悪感のなさが描かれている。はたして両者がお互いを理解し合うことがあるのかどうか、映画で描かれた範囲では何ともわからない。そういう日が来るかもしれないし、来ないかもしれない。

私は、こういう何だか割り切れない思いを抱きながら、この映画を見終えた。私と同様の感想を持った方は他にもおられるようで、朝日のデジタル版に古賀太氏(日本大学芸術学部映画学科教授)が「『キリマンジャロの雪』、各紙の映画評に疑問」というエッセイを載せておられた。氏の主張のポイントは、おそらく次の一節に要約される。「この映画がおもしろいのは、現代における世代間のコミュニケーションの決定的な不可能性を見せているからだ。グローバリズムは世界中に浸透し、南仏の港町まで変えてしまった。労働組合が会社と交渉することで労働者を守っていた時代は終わりを告げた。もはや誰もがいつ仕事がなくなるかわからない時代だ。そこでは20世紀的な労働観も博愛精神も通用しない。」

私は、この主張に半分まで同意する。人と人がわかり合うことの難しさ、という点において。しかし、それがグローバリズムとか世代間対立とかいう話になると、いささか安易なステレオタイプ的決めつけのように感じられ、賛成できない。小さな共同体や家族のなかであっても、同じ世代であっても、人がお互いにわかり合えないという状況は決して珍しくない。わかり合えないなら、お互い無視して関わらないようにするのがよいのか、お節介で反感を買ってでも関わるべきなのか、第三者の関与、介入を求めるべきなのか、簡単な答えは見つかりそうにない。

例えば、クリストフの一家だ。母親は生存し所在も一応わかるが、男の愛人になって子供を作っては男に捨てられ、また別の愛人を捜し求めるという生活を続けている。そして、自分が子供の母親だと言ったのでは男ができないという理由で、母親であることを隠し通している。こういう人間に誰がなんと言ったら話が通じるのであろうか。

最後に、私の専門分野のテーマの一つであるリストラ対象者の選定基準についても、簡単にコメントしておこう。リストラ(経営都合解雇)の規模(人数)が決まったとき、その対象者をどのような基準で選ぶかという問題だ。ベストの解法はなかなかなく、どこの国の労使関係でも試行錯誤を重ね、ある種の「相場」が形成され、それが「定石」のようになっているというに過ぎない。例えば、アメリカでは先任権順位が低い(勤続年数が短い)方から、日本では年齢が高い方からというのが典型的なやり方だ。ただ、いずれのやり方も、反論は可能である。また、日本の裁判例でも、高齢者から解雇したのは合理的という判決もあれば、逆に若年者から解雇したのは合理的という判決もある。

・「人件費削減、必要最小限の人員で事業を継続するという合理化の目的に照らせば、人件費コストの高い『45歳以上の者を』解雇の対象とすることは合理的理由がある」(エヴェレット汽船事件・東京地裁・昭63.8.4)

・『36歳未満の者』との整理基準は、貢献度が低いこと、再就職の可能性が大きいことなどからみて人員整理の目的にそうものであり合理性がある」(高田製鋼所事件・大阪地裁・昭55.9.29)

では、この映画のようにクジ引きというやり方はどうか。こうしたやり方が実際に使われたという話は、この映画以外に私は知らないが、やや乱暴なやり方だったように思う。おそらくミシェルは、全員の確率が等しいし、(くじ引きの対象から除外することもできた)組合委員長の自分も入っているのだから、文句あるまいと考えたのだろう。しかし、全員の確率が同じなら平等で公平だというのは、どのような正義観、公正観で評価するかによって異なる。映画のなかで、この点に関し、ミシェルとクリストフの間で興味深いやりとりがある。

・(クリストフ)「こいつは早期退職者で小さな家でのんきに暮らしている。」「昔とは時代が違うんだ。職を失って暮らせるか? 新入りだから解雇手当もない。」

・(ミシェル)「クジが一番公平だった。」

・(クリストフ)「まず金持ちや共働きの人から解雇。給料や労働時間も減らす。それか工場に放火! 汚い妥協よりマシだ!」

やや穿った見方をすれば、クジ引きによる解雇というやり方の是非が、平等や公平とは何かという根源的な問いかけのメタフォーになっている。

「ミュンヘン」(2005年、アメリカ映画) [映画]

1972年のミュンヘンオリンピックは悲劇のオリンピックだった。私は中学3年生だったので記憶があるが、ブラック・セプテンバー(黒い9月)と名乗るパレスチナの過激派組織が、オリンピック村のイスラエル選手団の宿舎を襲い、イスラエル人の人質全員が死亡してしまうという事件が起きた。

ただ、この事件のあと、何が起きたかについてはほとんど知らなかった。イスラエルは、レバノンのパレスチナ人難民キャンプを空爆するとともに、ミュンヘン事件の首謀者11名の暗殺計画に着手する。この映画は、その暗殺計画を取り上げたもので、冒頭に“Inspired by real events.”(実際の出来事に触発された)とあるように、全くのフィクションではない。

私は、最初この映画を封切り直後、日本で観て、強い印象が残った。その後、パリでたまたまこの映画のDVDが通りがかりの店先で安売りされていたので衝動買いし、その後、何度か繰り返し観ている。

5人の暗殺者集団のメンバーは、いずれも個性的でバックグラウンドも多様だ。リーダー役はアヴナー(Avner)。モサドのメンバーで、かつて首相のボディーガードだった。冷静な判断力と、いざというときの胆力をあわせ持っている。南アフリカ出身のスティーブ(Steve)は、運転手役だが、攻撃的な性格で、仲間によく食ってかかる。カール(Carl)は、元イスラエル軍兵士で、口数の少ない紳士然とした人物だ。事件現場の事後処理役だが、のちにハニー・トラップにひっかかって殺された。ロバート(Robert)は、ブリュッセルの元おもちゃ職人で、爆弾製造を担当する。暗殺計画が進むにつれ、自分たちのしていることに疑問を感じ始め、グループから離れるが、工房が爆破され死んでしまう。ハンス(Hans)は、フランクフルトの古物商出身で、パスポートの偽造などを担当する。彼も、のちに川岸のベンチで殺された。

彼ら5人は、11人のターゲットがどこで何をしているのか、自分たちで探し出すことから始めなければならない。情報提供者として頼ったのはフランス人のルイ(Louis)、そしてその一家の長、パパ(Papa)だ。彼らの立場、役割は最後まで謎めいている。アヴナーは、一度、目隠しをしてパパの大家族が住む家まで連れて行かれたことがある。そこでのパパとアヴナーの会話は印象深かった。

パパ: “You can call me Papa.” (わしのことをパパと呼んでくれてもいいよ。)

アヴナー: “I can’t do that.” (それはできない。)

パパ: “No? ” (どうして?)

アヴナー: “I have a papa already.” (自分にはもうパパがいるから。)

そして、二人は別れ際に次のような会話を交わした。

パパ: “You pay well and you pay promptly. So we’ll continue together. But no more infractions.” (お前さんは支払もいいし早い。だからこれからも一緒にやっていこう。ただ、約束違反はもうごめんだ。)

アヴナー: “Thank you. You have my word.” (有り難う。私を信じてほしい。)

パパ: “You could have been my son. But you’re not. Remember that. We’ll do business, but you aren’t family.” (お前さんはわしの息子になろうと思えばなれた。でももう無理だ。これだけは忘れないでもらいたい。わしらはビジネスをやるんであって、家族ではない。)

アヴナーたち5人は、つぎつぎに暗殺計画を遂行していく。ローマで、パリで、キプロスで、ベイルートで、そしてアテネで。ここまでで7人の殺害に成功する。しかし、最大のターゲットであるサラメ(Salameh)は、ロンドンでも、スペインのタリファでも取り逃し、失敗する。

ここで彼らのミッションも終了となる。モサドとアヴナーたちのリエゾン役であるエフライム(Ephraim)は、アヴナーにルイの情報を提供するよう要求するが、アヴナーは断る。彼の心の中では、自分たちのミッションに対する疑問が広がり始めていたのだ。

アヴナーは、妻と、このミッション開始後に生まれた小さな女の子をニューヨークに避難させていたが、そこに戻り、平穏な生活を取り戻そうと努力する。しかし、何者かの不穏な動きを察知し、エフライムに詰問する。二人の会話のなかでアヴナーは、その真情を吐露する。

“I killed seven men. Did we accomplish anything at all? Every man we killed has been replaced by worse. Did we kill to replace the terrorist leadership or the Palestinian leadership?” (私は7人を殺した。自分たちは、いったい何かを成し遂げたのだろうか? 自分たちが殺した相手はみんな、もっと悪い奴らに置き換わっている。自分たちは、テロリストのリーダーやパレスチナ人のリーダーを置き換えるために殺したのか?)

これは、DVDに収録されたスティーヴン・スピルバーグ監督のインタビューから、彼自身の懐疑でもあることは明らかだ。また、ロバート役の俳優マテュー・カソヴィッツ(Mathieu Kassovitz)もこう言っている。

“It’s a totally intelligent movie about hatred and vengeance. There is no glory or outcome. Just pure destruction.” (これは憎悪と復讐について全くよく考えられた映画だ。何の栄光も成果もない。あるのは全くの破壊だけだ。)

この映画に対してはイスラエルサイドなどから強い批判があった。そのせいかどうかわからないが、アカデミー賞の5部門にノミネートされながら、一つも受賞しなかった。しかし、自らユダヤ人という宿命を負いながら、その業の深さに立ち向かったスピルバーグ監督の勇気を、私は讃えたい。

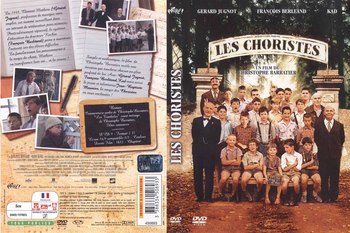

Les Choristes(2004年、フランス映画) [映画]

私は最初この映画を、フランス滞在中テレビで見た。偶然テレビをつけて、途中から見たのだが、全部見たいと思い、あとからDVDを買った。それ以来、何度か繰り返し見ている。1949年のフランス、「落ちこぼれ」音楽教師が、「問題児」を集めた寄宿学校で子供たちに合唱を教え、地元の伯爵夫人からも評価されるなど成果をあげるが、1年も経たないうちに学校をクビになってしまうという物語だ。「コーラス」というタイトルで日本語版も出ている。

映画は、ニューヨークでコンサートの開演を控えた世界的指揮者、ピエール・モランジ(Pierre Morhange)に、フランスから母の死を知らせる電話が入るシーンで始まる。公演後、フランスに帰国し、埋葬を済ますが、その晩、雷雨のなか、一人の初老の男がモランジを訪ねてくる。約50年前、寄宿学校で一緒だったペピノ(Pépinot)だ。ペピノはなぜか彼らの音楽教師だったクレマン・マテュー先生(Clément Mathieu)が当時つけていた日記を持っており、「これは君に渡すために持っているのだ」と言って、モランジに差し出す。

モランジは、シングルマザーの一人息子で教師に反抗的な問題児だった(下の写真で緑色の輪で囲っている)。一方、ペピノは、ひ弱なちびっ子で勉強もできず、いじめられっ子だった(最前列中央、ピンク色の輪)。戦災孤児だが、土曜日に父親が迎えに来てくれると信じて疑わず、いつも校門の柵に一人佇んでいるのだった。そして、1949年1月15日、«Fond de l’Étang»(「池の底」)というこの寄宿学校に、初老の音楽教師クレマン・マテューが舎監として赴任してくる(前列右端、オレンジ色の輪。前列左端は校長)。

マテュー先生は、落ちこぼれ音楽家(un musicien raté)で、他に職がなく、この学校にも音楽教師としてではなく、寮の舎監(surveillant、俗語でpion、ピョン)として赴任してきたのだった。生徒たちは、さっそく彼に«crâne d’œuf, crâne d’obus»(玉子頭、砲弾頭)というあだ名をつけ、からかいや悪さを始める。この学校の生徒は親がいないなど複雑な事情を抱える者が多く、いたずらや非行は日常茶飯事だった。校長のラシャン(Rachin)は、生徒にも他の教師にも権威主義的、高圧的で、生徒に対しては「やられたら、やり返す」«action-réaction»という厳罰主義を実践していた。

そんな中、マテュー先生は生徒に酷いことをされても彼らをかばい、何とか彼らの良いところを見出そうと努力する。ひょんなことから、共通の目標が見つかる。合唱だ。特に問題児モランジは天性の美声、歌唱力を持っていた。ひ弱な少年ペピノは歌を知らなかったが、マテュー先生は彼にも「合唱団長助手」(assistant chef de chœur)という役目を与える。多くの生徒は一生懸命、合唱の練習をするようになったが、どうにも手に負えない生徒もいた。札付きの非行少年モンダン(Mondain)だ。彼は結局、校長の金を盗んだ嫌疑で放校される。

合唱団は成功するが、校長の不在中、火事が起きてしまった。(おそらく放校されたモンダンの仕業と思われる。)校長はマテュー先生に全責任を押しつけ、彼をクビにする。しかも、生徒と会うことを禁じ、今日の18時のバスで出て行けという条件までつけた。

マテュー先生が、一人鞄を持って学校を出て行こうとした時、教室の窓からたくさんの紙飛行機が落ちてくる。それらには、生徒たちのマテュー先生への惜別の辞が書かれていた。そしてさらに意外なことも起きた。それによって、なぜペピノがマテュー先生の日記を持っていたのかが了解される。

それにしてもこの映画は、教育の効果って何だろうかと改めて考えさせる。マテュー先生が、問題児モランジの隠れた才能を見出し、彼の音楽に対する目を開かせたことは大きな達成と言えるだろう。しかし、モランジほどの才能があれば、どこかで別の誰かがその才能を見出していたかもしれない。

私個人としては、むしろひ弱ないじめられっ子だったペピノの方に興味がある。彼が学校卒業後、どこでどんな人生を送ったかは全く分からない。しかし、老人になってモランジを訪ねて来た彼の立ち居振る舞い、顔つきを見る限り、彼が真っ当な人生を送ってきた真っ当な人間であることは明白だ。そのこと自体が、マテュー先生の大きな教育効果かもしれない。私はいつもこのことに思いをはせる時、深い感動を覚える。

では、札付きのワル、モンダンはどうか。彼に関しては、マテュー先生をもってしても、如何ともし難かった。

*この映画の上映後、フランスでは男の子の間で合唱団に入るのが流行ったらしい。なお、余談だが、ペピノの子役を演じたMaxence Perrinは、モランジュの大人役を演じたJacques Perrinの子供だ。そして、Jacques Perrinは、かのイタリア映画「ニュー・シネマ・パラダイス」(1989年)で、主人公サルヴァトーレの大人役を演じている。これも私の大好きな映画だ。

Ressources humaines(1999年、フランス映画) [映画]

4月27日付のブログ「フランス大統領選-FNの躍進」の中で、カードル(管理職層)とウヴリエ(工員)の間のイデオロギー的な懸隔について触れた。日本でも戦前の大工場では職員と工員の間の身分格差は大きかったが、戦後の民主化運動の中で工職混合組合が標準となるなど、シンボリックな面ではかなり格差が縮小した。さらに、いわゆる正規社員についてみるなら、報酬や能力開発における学歴間、工職間の格差は、今でも欧米に比べかなり小さい。そのことは、戦後日本のめざましい達成であったが、バブル崩壊以降の格差拡大傾向に対するある種の鈍感さの一因になっているようにも思える。

ところで、フランスにおける工職間の階級対立を知るのによい映画がある。ローラン・カンテ(Laurent Cantet)監督のRessources humaines(人事)だ。私が担当している学部生のゼミナールで、これまで2回この映画を観た。台詞はフランス語、字幕は英語なので、わかりにくい箇所も多いが、学生たちは熱心に観て、いろいろな感想を語ってくれる。私自身も観るたびに新しい発見がある。以下では、学生用に配布しているレジメにある【前半のあらすじ】と【予備知識】を紹介するとともに、本ブログ用に私自身のコメントをいくつか記すこととしたい。

【前半のあらすじ】

・ フランク(Franck)は、グランド・ゼコール(フランス独特のエリート養成学校)の一つ、パリの商科大学校に通う学生だ。最終学年の夏休み、郷里の町にある工場の人事部でインターンシップを受けるために、彼が帰郷するシーンから映画は始まる。

・ 実は、彼の父親はこの工場の工員として30年間勤続しており、彼の姉(既婚、二人の子持ち)もこの工場で働いている。実直な現場作業員として長年苦労してきた父親は、息子の成功を誇らしく思う一方、会社勤めの苦労を知るだけに、息子がうまくやっていけるか不安も感じている。

・ 折しも、工場では週35時間労働制の導入をめぐって労使対立が起きていた。週35時間制は、1997年に発足した社会党のジョスパン内閣の下で、1人あたり労働時間の短縮によって雇用の拡大、失業率の低下をめざして進められた政策である。しかし、工場の戦闘的な労働組合(CGT)活動家アルヌー(Arnoux)女史は、この施策は会社側に新鋭機械導入による効率化と人員削減を行うための口実を与えるものだと批判する。

・ 工場長から、この問題へのアドバイスを求められたフランクはこう提案する。「アルヌー女史は、どうも一般従業員からは浮いているようだ。これとよく似たケースを大学校で習ったことがある。組合が政治的な立場から会社の提案にことごとく反対するという例だ。そこで人事部長は従業員全員の意見調査を行い、組合の主張が従業員の意見を代表していないことを把握した。そうとなれば、組合もさすがに会社の提案に反対できない。」 工場長はこの提案が気に入り、結局フランクは週35時間労働制の導入に関する従業員アンケート調査を実施することになる。

・ アンケート調査は無事に終わり、フランクはその報告書をまとめるために、不在中の人事部長の部屋に入り、そのコンピューターを使う。そこで偶然、ある重要なファイルを発見する。それは、会社側のリストラ計画を記した文書で、その対象者リストの中には、何とフランクの父親の名前が・・・。

【予備知識1:週35時間労働制】

・ フランスにおける週35時間労働制の導入は、2段階の立法措置によって行われた。第1段階(オブリ第1法)は、1998年6月に成立した「労働時間短縮に関する方向付けと奨励法」(La loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998)である。この法律は、企業に対して、労使交渉を通じて労働時間を短縮することを求め、その結果雇用の拡大・維持を図った場合は、補助金を支給し、社会保険料の事業主負担を軽減するというものである。

・ 映画の中で、工場長が「補助金では時短によるコスト増をカバーできない」と言っているのは、この法律のことを指している。また、組合側のアルヌー女史が、「会社はわれわれとの協定締結が必要なんだから、われわれの主張を無視して勝手なまねはできない」と言っているのは、この法律が、補助金の支給要件等として、労使の合意、協定の締結を必要条件としていたためである。

・ 第2段階(オブリ第2法)は、2000年1月に成立した「労使交渉に基づいた労働時間の短縮に関する法」(La loi relative à la réduction négociée du temps de travail)である。これは、オブリ第1法の下で行われた先進的な労使交渉の結果を法律として追認、定着させることを目的としたもので、原則として週の所定労働時間を35時間と定めた。また、日本の労働基準法で言う「変形労働時間制」(映画の中では、annualisationという言葉がしばしば登場する)が広く認められたのも特徴である。

【予備知識2:フランスの企業内労使関係】

・ フランスの企業内労使関係で重要な機関は3つある。①企業委員会(comité d’entreprise)、②従業員代表(délégués du personnel)、③団体交渉(négotiation collective)である。

・ ①は経営側から従業員代表への情報伝達や協議を行う。②は苦情処理のための機関、③は企業協定の締結をめざすものである。①の労働側代表や②は、従業員の投票によって選出される。企業委員会の労働側代表として選ばれるメンバーの3大出身母体は、CGT(共産党系ナショナルセンター)、CFDT(社会党系ナショナルセンター)、そして非組合系である。

【コメント】

・ この映画のテーマの一つは、冒頭でも述べたようにカードル(管理職層)とウヴリエ(工員)の間の階級対立だ。さらに、ウヴリエがカードルに対して持つ恥(la honte)の意識だ。映画の終わり近くでは、この「恥」という言葉がよく出てくるし、DVDに収録されたローラン・カンテ監督と女流作家アニー・エルノー(Annie Ernaux)の対談でも、階級による恥の問題がテーマになっている。映画の最後のシーンで、主人公フランクが、若い黒人の溶接工アラン(Alain)に対し、«Où est ta place?»(君の居場所は?)と聞いているが、これは明らかにエルノーの小説La place(居場所)を意識したものだ。

・ ただ、私にはこれ以外にも興味深い論点がいくつかあった。一つは、同じ物事でも、立場によって見方が大いに異なるということだ。35時間制について、フランクのようなエリートは、従業員がもっと責任を持つなど、労使関係に対する根本的な意識改革が必要だ、そのための良いチャンスだと、かっこいいことを言う。一方、ウヴリエの観点は、「時短を理由に、機械化が進み、リストラされるだけじゃないか」、「自分はもっと働いてもっと稼ぎたい」など、自分の生活感覚に根ざした卑近なものだ。私は、ウヴリエの見方を「木を見て森を見ない」議論だと、簡単に切り捨てるべきではないと思う。「木も見ないと、森は見えない」のではないだろうか。

・ アンケート調査の質問設計でもおもしろいやりとりがあった。フランクが、ウヴリエの父親に対し、「お父さんならこの質問にどう答える?」と聞くシーンがある。しかし、父親にはそもそも「annualisation(年間化)」なる言葉の意味がわからない。「ある週は6日、別の週は3日働くなどして、年間をならしてみて週35時間になっていればよい」という意味だとわかるが、それは「前もって分かるのか」と重ねて聞く。フランクは、そこまで考えておらず、「たぶん・・・。そういう細かいことはもっと後で考えるから・・・」とごまかす。フランクは、言い訳に「(週によってヴァリエーションがあるのは)仕事が単調でなくなって良いんじゃないか」と言うが、父親は「今の仕事が単調だなんてちっとも思ってないよ」とピシャッと言い返す。

・ もう一つ、労働が人々の生活、人生にいかに大きな意味を持っているか改めて考えさせられた。溶接工のアランは、アンケート会場に現れるが、結局アンケートには回答しなかった。あとからフランクに対してそのことを釈明するが、「自分は、決して仕事のことを考えていないわけじゃない。人生の半分は仕事で過ごしているんだもの、仕事のことを考えないはずはないだろう・・・」と言う。アランには、フランクのように多くの選択肢があるわけではない。いくら不満でも、這いつくばってでも今の工場にしがみつくしかないのだ。

このごろ日本では、メーデーもあまり大きなニュースにはならないが、働くことや働き方について、私自身も含め、みんながもっとよく考えてみる必要があると思う。

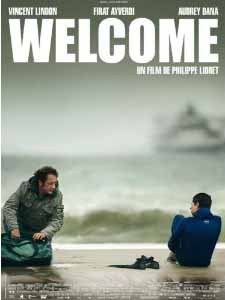

映画Welcomeと、男心について [映画]

「女心と秋の空」など、女心の難解さは何かと話題になるのに対し、男心はあまり話題にもならず、単純明快と捉えられている節はないだろうか。もっともこれは私が男であるが故のバイアスであって、女性は逆の印象を持っているのかもしれない。ちなみにグーグルで「女心」を検索すると3,540,000件、「男心」は2,670,000件ヒットした(2012年4月16日午前0時7分)。どうも私の印象ほどの差はないようだ。こうしたことは、どこかのジェンダー学者が既に研究しているかもしれない。

どうしてこんなことを思ったかというと、昨日紹介したブログ記事、映画「Welcome」のDVDパッケージに、ちょっと気になる宣伝文句が載っていたからだ。

«Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage.»

「妻の気を引き、彼女を取り戻すために、シモン(カレのプールの水泳教師)は、英仏海峡を泳いで渡ることを望むクルド人難民の若者を密かに助けるというリスクを冒す。」

このコピーはちょっと酷くないか。シモンがビラルを助けたのは、自分自身の損得を考えた功利主義的な計算の結果だったのか。どうして、そう単純に決めつけることができるのか。水泳コーチとしての職業意識からビラルを熱心に指導したのではないか、自分が成就できなかった恋愛を若いビラルには是非成就して欲しいという利他的な動機があったのではないか、仮に利己的な動機だとしても、それは自分にも人間らしい他者へ共感があることを示したいという自尊心の発露だったのではないか、・・・。さまざまな解釈が可能だし、たぶん、シモンの心の中ではさまざまな考えが生まれ、行き交い、あるものは消えていったことと思う。それを、こんな風に決めつけてはダメだ。いくら宣伝のためでも。

*写真は、フランス、トゥルーズのサン・セルナン・バジリカ聖堂にて。

Welcome(2009年、フランス映画) [映画]

この映画の舞台は、フランス北部の港町、カレ(Calais)だ。英仏海峡に面したこの町からはイギリス行きのフェリーが就航しており、近くには英仏海峡海底トンネルの入口もある。そうした地理的条件もあって、この町にはイギリス渡航を目指す多くの難民、不法滞在者(sans-papiers:正規のパスポートや在留許可証を持たない者の意)が留まっている。クルド族の少年ビラル(Bilal)もそうした一人だ。彼は、一足先にロンドンに移住した友人一家の娘ミナ(Mîna)に激しく恋をしており、彼女に会いたくて、何としてもイギリスに渡りたいと望んでいる。一度目は、手配師(passeur)を使って、仲間とともにトラックの荷台に潜り込んで渡英を試みるが、警察官に見つかってしまう。そして、仮釈放された彼は英仏海峡を一人で泳いで渡ることを決意する。一方、ミナの父親は、娘を親戚のレストラン経営者の男と結婚させることにしており、ビラルとミナが連絡を取り合うことを許さない。

ビラルとミナがストーリーの縦糸だとすれば、横糸はカレに住むフランス人夫婦、シモン(Simon)とマリオン(Marion)だ。「夫婦」と言ったが、二人は既に別居しており、離婚手続が進行中だ。離婚の理由は映画ではよく分からないが、特に何事かで派手にもめているという風ではなく、離婚前も後もそれなりに話し合える仲だ。シモンは、若いころは優秀な水泳選手としてならしたが、今は地元のプールで水泳コーチをしている。マリオンは中学教師だが、不法滞在者へ炊き出しのボランティアをするなど、社会問題への関心も強い。

映画の最初の方に、シモンとマリオンがスーパーのレジの行列で偶然再会するシーンがある。そのとき、スーパーの入口付近で店員と不法滞在者の間で小競り合いが起きた。店員が不法滞在者の入店を拒んだのだ。マリオンはそれを見るや、「どうして彼らを入店させないのか」と抗議する。店員は「他のお客さんの迷惑になるからだ。ここは私たちに任せてくれ」と言う。それに対し、マリオンは「私もお客だけど、ちっとも迷惑なんかないわ。そうでしょ、みんな」と他のお客に同意を求める。一方、シモンは後ろで、困惑しながら黙って成り行きを見つめるだけだった。

しかし、人生は皮肉なもので、クルド人少年ビラルの人生に深く入り込んでいったのは、正義漢のマリオンではなく、ノンポリのシモンの方だった。二人の出会いは、シモンが働く水泳プールにビラルが訪れ、レッスンを受けさせてほしいと申し出たことだ。シモンは、ビラルの意図をそれなりに察し、初めは警戒心を怠らず、やや距離を置いた接し方だった。しかし、彼の熱心な練習態度に少しずつ気持ちが緩んでいったのか、ある晩、ビラルとその友人を自宅に泊めるまでになる。フランスでは、不法滞在者の手助けをすることは違法となっており、アパートの隣人の通報で、シモンは翌朝、警察から出頭を求められる。彼は、この後も、ビラルが他の不法滞在者からボコボコにされたとき(トラックによる最初の渡英が失敗したのは、ビラルの落ち度が原因だった)、自宅に彼をかくまい、再び警察に呼び出される。そして、シモンは、ビラルのことを「自分の息子だ」と言うのだ。

ところで、映画のタイトル「Welcome」は、警察にシモンの「犯罪」を通報したアパートの隣人の玄関口に敷かれたマットに書かれた文句だ。実に皮肉が効いている。さて、1回目の失敗に懲りず、再び寒中、英仏海峡を泳ぎ始めたビラルの運命は? ミナの結婚の行方は? シモンは? マリオンは? 安直なハッピーエンドはどこにもないが、深く心に染み入る結末だった。

*私は、フランス滞在中にこの映画のDVD(セールス中だった)を購入したが、日本語版も「君を想って海をゆく」というタイトルで出されているようだ。

Paris je t’aime(2006年、フランス映画) [映画]

これは、パリの18の地区を取り上げ、それぞれ別の監督が別々のストーリー、役者で作った映画をオムニバス形式でまとめたものである。そのうちの2編をたまたまパリのフランス語学校の授業で観たのがきっかけで、全部観てみた。

あるフランス人が「映画、小説、シャンソン、詩。そのテーマのほとんどはアムール、愛です。アムールの出てこないフランス映画を観たことがありますか ? 私はちょっと思い浮かびません。それぐらいフランス人にとってアムールは重要なテーマです」と書いているが(ドラ・トーザン『ママより女』小学館、p. 51)、なるほど、その通りだ。Paris je t’aimeの18編の映画はいずれも何らかの意味で「愛」をテーマにしている。

私の好みを言えば、第1話のモンマルトル、第2話のセーヌ河岸、第16話のフォブール・サン・ドニ、第17話のカルチェラタン・・・などだろうか。若者、中年、初老の男女の出会いや別れ、それぞれに味がある。最後に流れるテーマ曲も映画の主題とよくマッチしている。原文の韻を真似て日本語訳をつけようと思ったが無理だったので、直訳調でお許し頂きたい。

♪ ♪ ♪

La Même Histoire

Quel est donc いったい何

Ce lien entre nous 私たちのつながりって

Cette chose indéfinissable

? それは定義できないもの

Où vont ces destins qui se nouent つながった運命はどこに行くの

Pour nous rendre inséparables

? 私たちを離さずに

On avance 人は前に進む

Au fil du temps 時の流れに身を委ね

Au gré du vent...

ainsi... 風に身を任せ・・・そうして・・・

On vit au jour le jour 人は日々を生きている

Nos envies, nos amours 欲もあれば、恋もする

On s‘en va sans savoir そして知らずに消え去る

On est toujours 人はいつも暮らしている

Dans la même histoire... 同じことを繰り返しながら

Quel est donc いったい何

Ce qui nous sépare 私たちを離すのは

Qui par hasard nous réunit ? そして誰、私たちをつなげるのは

Pourquoi tant d'allers, de départs どうして、こんなにも旅立ちがあるの

Dans cette ronde infinie

? 無限のロンドを踊りながら

この歌は、カナダ出身の女性歌手ファイスト(Feist)が歌っている。YouTubeで聞けるので、興味のある方はお試しを。英語版の歌詞もあるが、私はフランス語版の方が味があると思う。ちなみに私はiTunes Storeで購入し、思い出にふけりながら時々聴いている。

「わたしを離さないで」(2010年、イギリス映画) [映画]

カズオ・イシグロ原作の『わたしを離さないで』(Never Let Me Go)。私は、この作品をまず映画で観た。2011年3月、東京からパリに向かう飛行機の中だった。あまりの衝撃に3回繰り返して観た。実は、小説も買ってはいた。同じ作家の『日の名残り』を買ったとき、「この本を買った人はこんな本も買っています」という例のA社のマーケティング戦略にまんまと引っかかったわけだ。しかし、それは正解だった。帰国後、小説の方も読んだが、映画とはまた別の味があって、よかった。

映画の冒頭、奇妙な字幕が出てくる。「1952年、医学界に画期的な進歩が訪れた。不治とされていた病気の治療が可能となり、1967年、人類の平均寿命は100歳を超えた。」 エッ? これって何のこと? と戸惑ううちに、1978年、イギリス、ヘールシャムの一風変わった寄宿学校に舞台が移る。キャシー・H、ルースという2人の女の子とトミー・Dという男の子が、この物語の中心人物だ。

小説では、冒頭の字幕に相当する説明がなく、どういう話なのか、なかなか判然としない。しかし、映画では、開始20数分後に早くも具体的な説明がある。ルーシー先生が、生徒たちに次のように話すのだ。

「問題は、あなた方に明確な説明がされてないことです。説明はされた。でも理解されていない。ですから理解できるように話します。」「あなた方の人生はすでに決められているのです。大人にはなるけれど、それもわずか。年を取る前に、中年にもならぬうちに、臓器提供が始まるのです。そのための“生”なのです。大抵は3度目の手術か、4度目の手術で短い一生を終えるのです。」「自分というものを知ることで、“生”に意味を持たせて下さい。」この発言で、ルーシー先生は学校を去ることになった。

小説でも、同じシーンは、比較的早く登場する。「ほかに言う人がいないのなら、あえてわたしが言いましょう。あなた方は教わっているようで、実は教わっていません。それが問題です。形ばかり教わっていても、誰一人、ほんとうに理解しているとは思えません。・・・あなた方の人生はもう決まっています。・・・いずれ臓器提供が始まります。あなた方はそのために作られた存在で、提供が使命です。・・・あなた方は一つの目的のためにこの世に生み出されていて、将来は決定済みです。ですから、無益な空想はもうやめなければなりません。・・・みっともない人生にしないため、自分が何者で、先に何が待っているかを知っておいてください」(ハヤカワ文庫版、pp. 126-127)。

これに対して生徒は、「『だから何だよ。そんなこと、とっくに知ってたじゃん』という反応が普通でした。でも、それこそが先生の言いたかったことではないでしょうか。わたしたちは、確かに知っていたのです。でも、ほんとうには知りませんでした」(ハヤカワ文庫版、pp. 128-129)。

これは、私にも思い当たる節がある。かなり小さいときから、人間はみんな死ぬ、ということは知っていたと思う。でも人間の死や生について、はたしてわかっているのか、と問われれば今でも怪しい。老いについても同様だ。こちらは30代、40代、50代と年を取るにつれ、徐々に実感しつつあるが・・・。

この小説の書評はネットで多く読むことができるが、いずれもネタ晴らしを恐れて、奥歯に物の挟まったような書き方になっている。一方、映画では、かなり早い時期に単刀直入に基本的な舞台設定を明かしている。しかし、そうしたからと言って、この作品(映画および小説)の価値がいささかも減じられないところがすごい。事実、私は映画の最後でキャシー・Hが語ったつぎの独白を聞いて、心が激しく揺さぶられた。

“What I’m not sure about is if our lives have been so different from the lives of the people we save. We all complete. Maybe none of us really understand what we’ve lived through, or feel we’ve had enough time.” 私にはよくわからない。私たちの人生は、私たちが救っている(普通の)人たちの人生とそんなに違うのかしら。私たちは、(いずれにせよ)みんな死ぬ。たぶん、誰もどう生きてきたか、わかってないんじゃないかしら。誰も、十分な時間がなかったと思ってるのかもしれない。

この独白は、小説には出てこないが、イシグロが最も言いたかったのはたぶんこのことだ。臓器移植やクローン人間の倫理性といった問題意識もあるだろうが(実際、小説の最後の方にはその種の議論が出てくる)、より根源的には、この作品はわれわれにつぎのことを問いかけている、と思う。あなた方は、寿命も生き方も予め定められた彼らのことをかわいそうだと思うかもしれない。しかし、彼らは少なくとも世の中に具体的な貢献をしている。しかるに、自分の好きな生き方を選べるという恵まれた境遇にあるあなた方は、はたして意味のある人生を送っているのか?

実に痛烈な問いかけだ。たぶん、この映画のインパクトは、私に一生残ると思う。

「神々と男たち」(2010年、フランス映画) [映画]

この映画は、日本に帰国してからDVDで観た。日本でも話題だったのか、ネットで検索すると、さまざまなコメント、感想、解説等が載っている。1996年、アルジェリアで実際に起きた武装イスラム集団によるフランス人修道士誘拐・殺害事件を題材とした映画で、タイトルの「神々と男たち」(Des Hommes et Des Dieux)は、映画の冒頭に出てくる『旧約聖書』「詩篇」の次の1節による。

«Je l’ai dit: Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous ! Pourtant, vous mourrez, comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez !»(『旧約聖書』「詩篇」82章)。「私は言う。あなたたちは神々だ、みんな、いと高き方の子らだ。しかし、あなたたちは人間として死ぬだろう。あなたたちは、みんな君候のように倒れるだろう。」

*『聖書(新共同訳)』日本聖書協会(2007年)を参照しつつ、フランス語テキストから直訳した。なお、映画では「詩篇」81章とあるが、日本語字幕の82章が正しい。

私のように、人と組織の問題に関心を持つ者からすると、この映画は、組織の重要な意思決定のあり方(ガバナンス)について考えさせてくれる。カトリック教会というとローマ法王を頂点とした階層的(hierarchical)な組織との印象もあるが、実際はどうなのか、私は知らない。また、当然ながら、この映画で描かれたことを一般化してよいかどうかもわからない。そのことを、承知した上で言うなら、この映画に出てくる修道院内部の意思決定のあり方はなかなか「民主的」だ。みんな結構自由に発言している。「神」という絶対的に帰依すべき存在があるのは、一般の組織とおそらく異なるが、「神」の意志は何か、プロの神父といえども簡単にはわからない。また、「わかった」としても、みんなの理解が同じだとは限らない。

映画のあらすじを簡単に述べておこう。アルジェリアの片田舎にあるフランス人の修道院は、診療所も併設し、長らく村民の生活にとって貴重な存在だった。そんな中、イスラム過激派の活動が活発化し、この修道院もその標的となる。アルジェリア政府もフランス政府も退去を勧めるが、修道院長のクリスチャンは拒否する。彼は、コーランもよく読み、テロリストにも毅然と対峙するなど、若いながらなかなかのリーダーだ。

映画では、修道院という組織としての意思決定に関し、4回、重要な会合が開かれる。1回目は、アルジェリア政府当局者が来訪し、軍が修道院の警備を行おうと申し出たのに対し、クリスチャンがそれを拒否した後に開かれた。そこでは、クリスチャンの判断に対し、何人かの修道士から批判が出される。「なぜ、みんなに相談せずに決めたのか ?」、「みんなの意見を聞くべきだ」、「君一人に決定権はない」、「君の態度によって共同体の原則が曲げられる」。

2回目は、テロリスト集団の最初の来訪で、医薬品の提供や医師の派遣を求められるも、クリスチャンがそれを拒否した後に開かれた。テロリストへの対応と、ここに留まるべきか、去るべきかをめぐって議論が行われた。クリスチャンは「各自の意見を述べよう」と、一人一人の意見表明を促す。8人の修道士のうち、「留まる」は3人、「去る」は3人、「わからない」は1人で、クリスチャンは「結論を出すのはまだ早い」と結論づけた。

3回目は、事態がますます切迫する中で開かれた。クリスチャンは、「今から採決しよう。私たち全員の意志が一つかどうか」と口火を切る。言い方はいろいろだが、結局「去りたい」と主張した者はおらず、8人全員が「留まりたい」に手を挙げた。

4回目は、司教館から訪れたもう一人の修道士を加えた9人で、「最後の晩餐」が開かれる。ラジカセから「白鳥の湖」の旋律が流れる中、赤ワインを飲みながら。ここでは、何の会話もなく、一人一人の表情がアップで映し出される。

このあと、ついにテロリストの襲撃を受けるが、行動面では7対2に分かれる。それが生死の分岐点ともなったのだが、いずれが神によりよく仕えたと言えるか、などという問は愚問かもしれない。いずれにせよ、私にはその答えはわからない。

ただ、最初に提起したガバナンスという観点からするなら、一般に「多数決」と比べて評判の悪い「全員一致」にも効用があることを、この映画によって再認識させられた。いずれのガバナンス形態であるかによって、意思決定に至るプロセスで行われる相互調整、相互理解の程度が異なるであろうこと、そして意思決定後の行動も影響を受ける(拘束される)であろうこと、である。これらの要因はいずれも単純な経済モデルでは一般に無視されている。

「サラの鍵」(2010年、フランス映画) [映画]

これは、2012年に入って初めて観た映画だ。本来、年末年始の休暇中に観たかったのだが、年末からずっと余裕のない仕事が続き、気がついたら2月も第2週目だった。だが、観てよかった。

舞台は1942年のパリ、マレ地区のとあるアパート、サラという名の少女が幼い弟(ミシェル)とベッドでじゃれ合っているところから始まる。突然、ドアを激しくノックする音。フランス警察が、ユダヤ人の一斉摘発に訪れたのだった。サラはとっさの判断で、弟を納戸の中に鍵をかけてかくまう。しかし、サラと両親は警察に連行される、幼いミシェルを残して。

サラ一家が住んでいたアパートには、その後、程なくあるフランス人家族が住むことになる。その息子の嫁がアメリカ人ジャーナリスト、ジュリアだ。彼女は、サラたちが連行されて60年後、ある雑誌の取材で、フランス政府のユダヤ人狩りという歴史の恥部を追うことになる。その過程で、彼女の義理の両親、夫のアパートの秘密、そしてサラの運命に行き当たる。それは、彼女自身の人生にも深い影響を与えることになる・・・。

私自身の感想は大きく2つある。一つは、ユダヤ人への蛮行というとナチスを想起するが、実はナチスだけではないということ。さらに対象をユダヤ人に限定しなければ、日本人であれ、アメリカ人であれ、・・・、そしてイスラエル人自身も含め、こうした蛮行を多くの民族、国民、集団が行ってきたということだ。これは、個々の罪の重さを希釈しようという趣旨ではない。このような不条理を人類が遍く行ってきたことを心の底から深く受け止め、考えなければならないという趣旨だ。

もう一つは、こうした蛮行が被害者に刻み込むトラウマの大きさだ。それは、容易に消し去れるものではない。一人の人間が飲み込めるものではなく、結局、何世代にもわたって、分かち合っていくしかないものである、ということだ。

『サラの鍵』のフランス語版の原題は«Elle s'appelait Sarah»(彼女の名前はサラだった)である。フランス語の過去形には、複合過去、半過去、単純過去の3つがある(あと、過去の過去としての大過去と前過去もある)。実を言うと、映画を観るまでその意味がよくわからなかったのだが、ラストのシーンを観てよく理解できた。あるフランス語の先生が言っていた「半過去は、過去の出来事が完全に終わったかどうかについて曖昧で、現在まで継続しているかもしれないという含みのある表現です」という説明を思い出した。サラの生も死も既に過去のものだが、誰か、生身の人間がそれを引き継いでいかねばならない、そういう作者の意図を感じた。