マグリット展(国立新美術館、2015年6月) [美術]

六本木の国立新美術館で開催されている「マグリット展」を見に行ってきた。雨が降る平日の朝、10時の開館と同時に入場したこともあり、比較的ゆっくりと見ることができた。そのせいか、いつもよりていねいに画の横の解説文を読んだりしたが、頭が混乱することが多かった(笑)。

例えば、馬に乗った女性が林の中を通り過ぎる「白紙委任状」という謎めいたタイトルの画。雑誌インタビューに答えて、マグリットは次のように言ったという。「白紙委任状とは、彼女にやりたいようにやることを認めるものです。目に見えるものは、隠されて目に見えなくなることがあります。しかし、目に見えないものはけっして隠されません。それは、おそらく無視されるのです。現れないのです。感情は、目に見えないものです。オブジェは目に見えます。・・・」 うーむ。あるものが目に見えないとして、それは何かに隠されて見えないのか、元々見えないから見えないのか、どうやってわかるんだろう。感情は「目に見えない」というが、本当に見えないだろうか? 考え出すとよくわからない。

つぎの瓶と人参の画も単純と言えば単純だが、タイトルが「説明」(l’explication)とあるから考え込んでしまう。瓶と人参の横にある第三の物体が何かを「説明」せよというのだろうか。色や形は瓶と人参の属性を部分的に引き継いでいるが、その用途は皆目見当がつかない。展覧会の解説本には、「瓶と人参との間の「隠された」親和性が、まさにその形態にあったことは明らかであろう」とあるが、私にはちっとも「明らか」でない。

ヌードの女性の肌が、部分的に木目に変容しているさまを描いた少々キモイ作品もある。「発見」というタイトルで、マルグリットは、ある手紙の中でつぎのように書いているという(展覧会の解説本、88ページ)。

私は絵画においてひとつの重要な発見をしたようです。これまで、私は複数の物を組み合わせてきました。もしくは、ある物をただ置くことがそれを神秘的にするのには十分な場合もありました。しかし、ここで行ってきた探求の結果、私は新しい事物の可能性を見つけたのです。- それは、事物が「次第に」何か別のものになるという能力です。ある物が、別の物へと「溶け込んでいく」こと。例えば、空のある部分が木に見えるようにするのです。これは、私にとって物を組み合わせるのとは、全く違うもののように思われました。なぜなら、この2つの物質の間には、断絶も境界もないからです。この方法によって私は、目が普段とは全く違うやり方で「思考」しなくてはならないような絵画を生み出します。

上で見た瓶と人参と第三の物体も、こうした変容の系なのかもしれない。しかし、そうだとしても、いったい目はどのように「思考」したらよいのだろうか。

那須・藤城清治美術館 [美術]

お盆休みシーズンが本格化する直前の昨日、那須に行ってきた。お目当ては、この6月15日にグランドオープンした藤城清治美術館だ。開館時刻の9時半に行ったが、既にかなりの人出だった。お客さんは老若男女と多様で、藤城清治のファン層の幅広さを実感した。

和風の立派な門をくぐって林の中をしばらく歩く。左手にはかわいらしいチャペルがある。帰りに立ち寄ったが、正面にはノアの箱舟、入口側にはこびとのステンドグラスがあった。林は決められた一本道の順路しか歩けないが、もっとあちこち歩いてみたくなるような立派な林だった。余談になるが、フランスのアルビにあるロートレック美術館は内部の展示もさることながら、隣接したフランス庭園や川の眺めも見事だった(2012年6月27日付、当ブログ「アルビ(2)」を参照)。藤城清治美術館でも林の中に散歩道が造れないだろうか。

中の展示も素晴らしかった。順路に沿ってほぼ作成年順に藤城氏の多くの作品を見ることができる。プロジェクションマッピングなど最新の趣向を凝らした箇所もあった。圧巻は「魔法の森に燃える再生の炎」だろうか(「図録」の表紙にその一部が載っている)。この美術館に展示するために作成され、開館直前までかかった大作だ。藤城ワールドではお馴染みのこびと、ケロヨン、木馬、ネコなどに加え、魔法使いが多数登場している。

東日本大震災の被災地に関する作品も多数展示されている。南三陸町防災対策庁舎、陸前高田の奇跡の一本松、気仙沼の陸に上がった共徳丸などだ。中でも印象深かったのは「福島 原発ススキの里」だ。そこには藤城作品によく登場するこびともいなければ、「南三陸町防災対策庁舎」や広島原爆ドーム(「悲しくも美しい平和への遺産」)に登場する千羽鶴の群れもいない。命のシンボルとして描かれているのは、一面に生い茂る丈の低いススキ、二輪のひまわり、川を遡上する小さな鮭たちだ。あとは、傾いた鉄塔や崩れた建物、がれきなどだ。がれきの一つに宮澤賢治の次の言葉が書かれている。「世界がぜんたい幸福にならないうちは 個人の幸福はあり得ない。」

多くの作品に、作者自身のコメントがついているのも興味深かった。なぜその作品を描いたのか、何を訴えたかったのか、そして作者自身の好みなど。コメントの中に、ある対象物に興味を持って、何年も通ってスケッチを完成させたというものもあった。藤城氏は1924年生まれの89歳、その衰えることを知らない創作欲と確かな技量には脱帽するしかない。

藤城作品のファンはもちろん、そうでない人にも広く勧めたい素晴らしい美術館だった。その誕生を心から喜びたい。

* * *

* * *

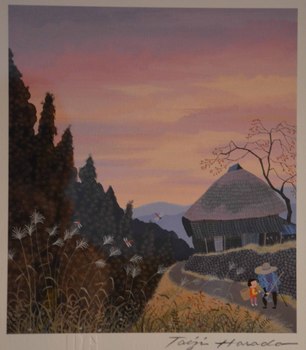

原田泰治の絵 [美術]

私は、原田泰治(たいじ)氏の絵が好きだ。自宅のリビング兼ダイニングに、ネットで購入した同氏の直筆サイン入りの作品「夕やけ」を掛けている(写真↑)。私がお金を出して買った唯一の絵だ。これは、宮崎県西臼杵郡高千穂町での取材をもとに描いたもので、氏の説明に曰く、「秋の日は暮れかかり、家路をたどるばあちゃんと孫の足もとにはススキが揺れている。そして名残を惜しむように群れ飛ぶ赤とんぼ。神話の里 高千穂の、ため息の出るような日本の原風景である。」

「日本の原風景」とあるように、この絵のような光景は、かつては日本の多くの田舎で見られた。私も小学校入学前後(昭和30年代の終わり)、I県のN町という田舎に住んでいたが、秋の夕暮れどき、遅くまで外で遊んだ帰り道、この絵にあるような光景を目にした記憶がある。

「ただいま」という広島県山県郡芸北町での取材に基づいた絵もデジャヴユ(既視)感がある(写真↓)。N町にも田んぼがたくさんあり、田植え時期には、一家総出で作業をするため、平日でも小学校が休みになったのを覚えている。

そんなわけで、諏訪に行くときは必ず原田泰治美術館に立ち寄る。展示作品はそれほど多くないが、何度観ても飽きない。今回の訪問はたぶん4回目だが、時間的余裕があったので、80分間の紹介ビデオを最初から最後まで食い入るように全部見た。多くの感動的な話やエピソードがあったが、そのうちの一つを紹介しよう。

原田少年が諏訪の定時制高校に通っていたとき、ホームルームの時間に、Aさんという女生徒が弁論大会に出るよう指名されたことがあった。しかし、Aさんは強度の赤面症で、「弁論大会に出なければならないのなら、学校を辞める」とまで言って断る。周りの生徒は、「決まった以上は、出るべきだ」と責めたてる。原田少年は、この少女に淡い恋心を抱いていたこともあり、思い立って「Aさんに弁論大会に出ろというのは、足の不自由な自分にマラソンに出ろというようなものだ。弁論大会には俺が出る」と啖呵を切った。結局、原田少年は長野県の弁論大会に出て、このエピソードについて話し、優勝した。それ以降、自分でも賞をもらえるようなことが出来るんだと自信を持つようになったという。多くのことを考えさせてくれる良い話だ。

藤城清治の影絵 [美術]

藤城清治(ふじしろせいじ)氏の影絵のファンは多いと思うが、私もその一人だ。山梨県の昇仙峡にある「影絵の森美術館」には氏の影絵が多く展示されている。(なぜか、山下清や竹久夢二の絵も展示されている。)影絵を、平面に印刷された写真としてではなく、本来の影絵として見ることができるのは貴重だ。

藤城氏の影絵は、「様々な紙を使ったりトレーシングペーパーを何枚も重ねたり」した非常に凝ったものだ。ぼかし感や3D感は、トレーシングペーパーやタイプ紙の重ね具合を変えることで出しているとのことだが、現物を見ると、前面のスクリーンとの距離を変えることで出しているようにも見える。1枚の花弁も実際に絵筆で塗ったかのように色合いが変化している。トレーシングペーパーの重ね合わせを変えるだけで、ここまで色調の変化をつけられるのか不思議だ。(制作過程の一端は、『光と影の詩人 藤城清治の世界(別冊太陽)』平凡社、2000年、pp. 156-163にある。)

以前来たとき藤城氏の画集を2冊買ったが、そこには載っていない絵も、絵はがきなどとして売られていた。興奮して、つい30枚近く買ってしまった。

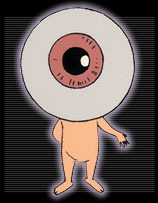

一つ目小僧 [美術]

この前、テレビを見ていたら、この夏に開催されるロンドンオリンピックのマスコット人形が登場していた。上の写真の右側、オレンジ色が入った人形はウェンロック(Wenlock)と呼ばれ、オリンピックのマスコット、左側のブルーが入った人形はマンドゥヴィル(Mandeville)と呼ばれ、パラリンピックのマスコットだ。ウェンロックという名前は、1850年、最初に近代オリンピック(の前身?)が開催されたイギリスの地名だという。ただし、公式的には夏季オリンピックの第1回大会は、1896年のアテネなので、国際オリンピック委員会がこうした説明を許容しているのか、疑問は残る。一方、マンドゥヴィルという名前は、1948年、最初にパラリンピックの先駆けが開催されたイギリスのストーク・マンドゥヴィル病院からとられたという。こちらは、確かな話のようだ。

このマスコット人形で最も気になるのは、いずれも一つ目小僧だということだ。公式ホームページ(https://mascot-games.london2012.com/)によると、この一つ目は「TAカメラレンズで、私が進むときに見えるすべての物をとらえます」(TA camera lens, capturing everything I see as I go.)ということらしい。「TAカメラレンズ」の“TA”とは“Thermal A”の略で、暗闇の中でも人や物を撮れるように、被写体から放射される熱に基づいて映像が生成される仕組みで、最近話題の防犯カメラなどにも使われている。つまり、今回のオリンピックマスコットは、防犯カメラを擬人化したものと言える。そう聞くと、無邪気にカワイイとばかりは思えない。テロ対策特殊部隊の任務も帯びているのかもしれない(笑)。

ところで、一つ目小僧の本家本元はなんと言っても日本だ(と思う)。われわれの世代では「ゲゲゲの鬼太郎」の父親、「目玉おやじ」がすぐに思い浮かぶ。こちらは、博識で生命力があり、鬼太郎に適切なアドバイスを与えるよき指南役だ。

パリのパレ・ド・トーキョーで、「あっ、これって目玉おやじのパクリじゃないの?」と一瞬思ったオブジェがあった。テオ・メルシエ(Théo Mercier)という独学のアーティストによる«Le mauvais œil»(悪い目)という2010年の作品だ(写真↓)。彼が、鬼太郎の「目玉おやじ」を知っていて、それに構想を得たということはたぶんなく、偶然の一致だろう。ただ、パレ・ド・トーキョーの隣にある市立近代美術館の、ある展示室内の壁に、サルバドル・ダリの言葉として«Ceux qui ne veulent imiter personne ne créent jamais rien.»(誰の模倣もしようとしない者は、決して何も創造しない)というフレーズが書かれていたのを思い出した。

以上3つの一つ目小僧の中で私が最も好きなのは、なんと言っても「目玉おやじ」だ。愛嬌があってカワイイ、愛すべき存在だからだ。そういうキャラクターを生んだ日本の文化はやはり誇らしい。

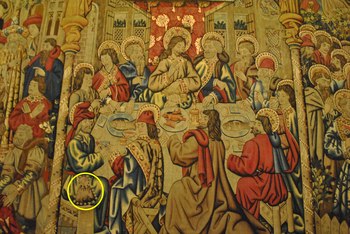

「最後の晩餐」(5)-(再論)誰がユダか? [美術]

ユダが銭袋を持っているか、いないかに注目してさまざまな「最後の晩餐」を見るうちに、私はいくつかの疑問を感じ始めた。

・多くの画は、ユダに銭袋を持たせている。たぶん、それがユダだと示すためだろう。でも、それは「知識」に属することであって、「考える」ということではない(もちろん、「考える」ためには「知識」が必要だが)。パスカルに倣って、よく考えたい。聖書の記述を素直に読む限り、「最後の晩餐」の席でユダが既に銀貨を受け取っていたかどうかは、必ずしも明確でない。仮に受け取っていたとして、それを他人から見えるように持っているだろうか。また、ヨハネ伝によると、ユダは十二使徒のいわば会計係だったのであり、銭袋を持っていたとしても何ら怪しいことはない。

・また、多くの画は、ユダをいかにも悪そうに描いている。しかし、そうした発想はあまりに単純すぎないか。人間の世の中には、天使の顔をした悪魔もいれば、悪魔の顔をした天使もいる。さらに厄介なことに、(確か、丸山真男がどこかに書いていたが)同じ人間が、時には悪魔に、時には天使になる。

・そもそも、「ユダ=裏切り者=悪人」というのが当然の前提となっているが、これすら怪しい。例えば、ペトロだ。彼はイエスに「あなたのためなら命を捨てます」と言うが、イエスは「わたしのために命を捨てると言うのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしのことを知らないと言うだろう」と答えた(ヨハネによる福音書、第13章37-38。同様の記述はマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝にもある)。その予言通り、ペトロはイエスが逮捕されたあと、イエスの弟子の一人ではないかと追及されるが三度にわたって、「違う」と否定する。ほかの弟子たちはどうか。イエスが逮捕されたとき、「弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった」のである(マタイによる福音書第26章56。同様の記述はマルコ伝にもある)。

こうしたことを考えると、「最後の晩餐」で銭袋を持っているのがユダだ、そしてユダは裏切り者で悪い奴だ、だから(多くの場合)いかにも悪人らしく描かれるという「結論」や「知識」は、あまりに皮相な見方と言えないだろうか。私は、そう思うようになった。

はたして、アレナスのNHK番組「最後の晩餐 ニューヨークをゆく」はどのような「結論」で終わったのか。

「表向きはユダのモデルとして描かれたという一人の罪人の容貌の端々が、ほかの使徒たちの面影にも宿っているのは驚くにあたらない。誰もが幾つかの点で、イエスに背くからである。福音書は、追われる身のイエスがオリーブ山に祈りに出かけた間、一睡もしてはならないはずの使徒たちが居眠りをしたと伝えている。イエスの信頼がもっともあつかったペテロでさえ、その日、イエスなど知らぬと三度も嘘をついている」(片桐頼継、アメリア・アレナス『よみがえる最後の晩餐』NHK、2000年、p. 219)。

「レオナルドの『最後の晩餐』に描かれた裏切り者は、銀貨三十枚入りの財布を握りしめたユダ一人にとどまらない。画面全体に、罪の意識が充満している。そこかしこに見られる動揺、衝撃、憤怒、そして悲嘆の源は、すべてそこにあるといっても良いのではないか。そして主題は、聖書の物語の枠をはるかに越えて伝えられている。十二人の使徒は一人残らず私たちの心の裡にいるのだ」(同上書、p. 219)。

ある意味では、「ユダ=われわれ皆」説である。私も首肯できる。さらに彼女は「ユダ=ダ・ヴィンチ」説の可能性すら言及する。

「『最後の晩餐』は、信頼すべき庇護者ルドヴィコ・スフォルツァに対するレオナルドの裏切りの前触れであったともいわれる。二人の付き合いは長く、この名高い壁画もルドヴィコの依頼で描かれた。ルドヴィコがミラノから追放された時、同志の多くがレオナルドの友人も含めて迫害を受け、あるいは生命を失ったが、レオナルドはルドヴィコの仇にあたるフランス宮廷のために働くことにしたのだった」(同上書、p. 220)。

ルドヴィコ・スフォルツァというのは1489年から1508年までミラノを統治したミラノ公で、ダ・ヴィンチのミラノ滞在時期(1482年から1499年)の最大のパトロンだった。2012年4月23日付の当ブログ記事「自動販売機」で飲料の自動販売機も売店もないと不満を述べた「スフォルツァ城」の当主だった人物である。彼は、1508年、部下の傭兵隊長の裏切りにより、フランス軍に捕らえられ、投獄され獄死する。

一方、ダ・ヴィンチは1516年、フランスのフランソワ1世の招きで、フランス、ロワール地方のアンボワーズに移り、1519年に死ぬまでフランス国王の庇護の下、余生を過ごすことになる。私は、その経緯について詳しくは知らないが、自分の最盛期のパトロンを殺した相手方の庇護を受けることになったのは事実関係として確かである。パスカルが言う「人間の二重性」を想起せざるを得ない(2012年4月14日付当ブログ「パスカル「パンセ」-人間の二重性」を参照)。

<この項、完>

「最後の晩餐」(4)-銭袋を持たないユダ [美術]

「最後の晩餐」に銭袋を持ったユダが描かれていないのは、私が撮った写真の中では4枚に過ぎなかった。上の写真は、そのうちの1枚で、フランス、ナントのボン・ポール・ノートル・ダム教会のドームの天井画である。あとの3枚は、つぎの通りだ。

〇スイス、ニヨンの教会

・銭袋を持った人物はいないが、弟子が11人しか描かれていないので、ユダが既に立ち去ったあとの情景であるという可能性も考えられる。

〇ドイツ、ベルリン、文化フォーラム絵画館

・銭袋を持った人物はいないが、一人だけ手前に座っている男は、唯一、光輪がなく、明らかにユダだと思われる。

〇フランス、ランス、フジタ礼拝堂

・向かって左から二番目の男は、パンを両手で抱えているように見える。また、彼のみがキリストから顔を背けており、これがユダだと思われる。1968年1月に没したレオナール・フジタの1966年の作である。

さて、銭袋を持ったユダが描かれた「最後の晩餐」は14枚(78%)、銭袋を持ったユダが描かれていないのは4枚(22%)という結果だった。統計的なランダム・サンプリングではないが、あちこち行き当たりばったりで、偶然目にしたものばかりなので、意図的、恣意的なサンプリングというわけでもない。おそらく、これまでヨーロッパで描かれてきた「最後の晩餐」の過半数、7~8割には銭袋を持ったユダが描かれていたと言ってよいのではないか。

また、「最後の晩餐」に銭袋を持ったユダが描かれたのは、ダ・ヴィンチが最初というわけでもないようだ。アメリア・アレナスはつぎのように書いている。

「キリスト教美術が始まって以来、画家たちはそろって悪名高い十二使徒の一人ユダ・イスカリオテを犯人としてあつかってきた。ユダは醜く、危険な人物として、ディズニー映画の悪漢よろしく、福音書が記すところの師の生命と引き換えに受け取った賄賂の銀貨をいかにも欲深そうに勘定する姿で描かれるのが通例だった。ルネサンスに近づくにつれ、裏切り者に対する画家たちの告発はより鋭敏となり、描き方も効果を増す。ユダだけが光輪を省かれたり、片隅に追いやられ不吉な翳に覆われる。レオナルドと同時代に活躍した画家の内、アンドレア・デル・カスターニョとドメニコ・ギルランダイオの場合のように、ユダだけをテーブルの反対側に座らせて、一目で仲間はずれにされているとわかるようにした例も見られる」(片桐頼継、アメリア・アレナス『よみがえる最後の晩餐』NHK、2000年、p. 199)。

私が見た「最後の晩餐」は10数枚に過ぎないが、その中でダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はユダの描き方としては控えめな方と言ってよい。そのことは、何を意味しているのか。そもそも、銭袋を持っているか否かという形式的な基準で画を分類することに何の意味があるのか、私は自分の子供じみた「探偵ごっこ」が少し恥ずかしくなってきた。

<次回に続く>

「最後の晩餐」(3)-銭袋を持ったユダ [美術]

「最後の晩餐」に銭袋を持ったユダが描かれているものは、私が撮った写真の中に14枚ある(うち1枚は絵はがきで、どこの美術館に展示されていたか、記憶が定かでない)。

1.イタリア、ミラノ、レオナルド・ダ・ヴィンチ記念国立科学技術博物館

・全体の構図は、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」と似ている。

2.イタリア、ローマ、ヴァチカン宮殿

3.イタリア、フィレンツェ、ヴェッキオ宮(16世紀)

4.フランス、パリ、ルーヴル美術館

・本ブログ冒頭の写真は、2番目の写真のユダの部分を拡大したもの。

5.フランス、コルマール、ウンターリンデン美術館

・上の写真では、ユダ以外の弟子やキリストに光輪が描かれている。

6.フランス、トロワ、大聖堂

・ユダ以外の弟子やキリストに光輪が描かれている。

7.ドイツ、ベルリン、文化フォーラム絵画館(上は1511年、下は1475/80年)

・下の写真では、ユダ以外の弟子やキリストに光輪が描かれている。

8.スウェーデン、ストックホルム、大聖堂

9.東京国立西洋美術館(1580年)

10.アントワープ(絵はがきより)

<次回に続く>

「最後の晩餐」(2)-誰がユダか? [美術]

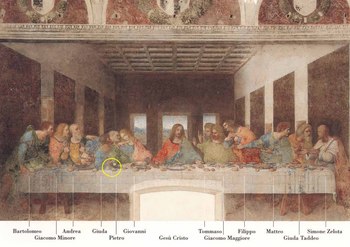

前回の種明かしをしよう。画に描かれた人物は、(顔の位置で)左から、バルトロマイ、小ヤコブ、アンデレ、ユダ、ペテロ、ヨハネ、イエス、トマス、大ヤコブ、ピリポ、マタイ、タダイ、シモンである。どうしてそんなことがわかるのか、私には不思議だが、ダ・ヴィンチが残した数多くのメモやデッサン、これ以前に他の画家たちによって描かれた「最後の晩餐」などを、研究者が総合的に判断した結果のようだ。

そもそも、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」に描かれたどの人物が誰か、といったことに、私は正直言ってあまり関心がなかった。十二使徒の一人一人についても、どんな人物なのかよく知らない。それなのに、なぜ興味をもったのかというと、あるテレビ番組を見たのがきっかけだ。

私はその番組の一部しか見ておらず、記憶も曖昧だが、今回このブログ記事を書くに際し、ネットで検索したところ、私が見た番組はすぐに特定できた。NHKのETVカルチャースペシャル「最後の晩餐ニューヨークをゆく」(1999年9月4日放送)だ。しかも、この番組の内容は、片桐頼継、アメリア・アレナス『よみがえる最後の晩餐』(NHK、2000年)という本に収められており、私が見なかった部分で、どのような話があったのかわかる。ただ、私はこの番組を最後まで見なかったことは、ある意味で幸いだったと思う。というのは、自分であれやこれや考えることができたからである。

今回は、とりあえず、私が見た部分について、簡単に述べておこう。私の記憶は、書籍版の記述とそう食い違っていない。美術評論家のアメリア・アレナスがニューヨークの高校生10数人を相手に芝生の上で話しかける。彼らの前には、NHKがコンピュータ-・グラフィックスを使って再現した「最後の晩餐」の大きなパネルがある。彼女は、「この画を見て思ったことを何でもいいから話してほしい」と口火を切る。最初は全体の構図などについて意見が出されるが、やがて、誰が怪しく見えるか、もっとはっきり言えば、誰がユダなのかという方向に話が向かう。そして、いろんな意見が出された後、「あの袋を握ってる奴ね、あれはインチキ臭いよ」、「つかんでいる袋は財布みたいだな。ということはその男がユダなのだろうか。だってユダは銀貨と引換えにイエスを売ったんでしょう」という発言が続く。

私も画面に映し出される人物を見ながら、誰が「怪しい」かを考えたが、見ようによってはみんな怪しく見える。表情や仕草だけから判断するのは難しい。驚きの表情と怒りの表情を区別するのは結構難しいし、平静を装っている者こそ怪しいかもしれない。しかし、「財布」というのは良い着眼だ。そうか、物的証拠に着目すればいいんだ、これが「結論」だなと思った。

そして私は、たぶん何か用事があって、ここまでテレビを見て外出した。その後、ミラノでダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見たときも、「銭袋」(財布より下品な表現かもしれないが、見た目は「銭袋(ぜにぶくろ)」と言うにふさわしいので、以後、この言葉を使う)を持っているのは誰かに注目した。そして、それ以降、あちこちの教会や美術館で「最後の晩餐」を見たときも、誰が銭袋を持っているか、あるいは誰も持っていないのかに注目した。次回と次々回、その結果を報告したい。

<次回に続く>

「最後の晩餐」(1)-ミラノ、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会食堂 [美術]

イタリアのミラノ、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(写真↑)の食堂に有名なレオナルド・ダ・ヴィンチ作「最後の晩餐」(1497/98)の壁画がある。私は2009年8月にミラノを旅行した際、ここを訪ねた。観覧はグループ毎の入替制で、1グループ15分間、インターネットで事前に希望するグループ(時間帯)を予約できる。朝一番早いグループにしたところ、それほど混んでいなかった。

私は、15分間の見学時間中、近づいたり、遠くに退いたりしながら、ずっとこの名画を見つめ続けた。1977年~1999年という長年にわたる修復作業が終わった後であり、かなり鮮明なものかと期待していたが、実際はそうではなかった。どうも私は「修復」という言葉を誤解していたようだ。片桐頼継、アメリア・アレナス『よみがえる最後の晩餐』(NHK、2000年)によると、修復とは、「作品の損傷や劣化を防ぐための技術」、「少なくともそれ以上破損が進行しないような処置をほどこすこと」だそうである(pp. 26-27)。すなわち、作品をオリジナルな姿に戻す「復元」とは全く異なる。

下の写真は、「最後の晩餐」がある室内の写真で、教会内で売られていたパンフレット(ピエトロ・C・マラーニ『最後の晩餐-サンタ・マリア・デッレ・グラーツェ教会食堂の案内』Electa)からとった。実際には、画の前にロープか鉄柵が張られていて、もう少し暗かったような記憶がある。

また、下の写真は、やはり教会内で売られていた絵はがきからとったものだ。この絵はがきの下部には、キリストと十二使徒の名前が示されているが、まず、それらをカットしたものを示したい。誰が誰だか分かるだろうか。まあ、キリストは真ん中の赤い服の人だろうと想像がつくが、弟子たちとなると全く見当がつかない。特に「裏切り者」として知られるユダはどの人物か?

とりあえずの手掛かりは、「聖書」の記述だろう。「聖書」で「最後の晩餐」について書いているのは、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝の4つであり、それぞれ以下の引用箇所である(日本聖書協会刊の新共同訳(2007年)による)。

<マタイによる福音書 第26章>

(20)夕方になると、イエスは十二人と一緒に食事の席に着かれた。

(21)一同が食事をしているとき、イエスは言われた。「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている。」

(22)弟子たちは非常に心を痛めて、「主よ、まさかわたしのことでは」と代わる代わる言い始めた。

(23)イエスはお答えになった。「わたしと一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が、わたしを裏切る。」

(24)人の子は、聖書に書いてあるとおりに、去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった。」

(25)イエスを裏切ろうとしていたユダが口をはさんで、「先生、まさかわたしのことでは」と言うと、イエスは言われた。「それはあなたの言ったことだ。」

<マルコによる福音書 第14章>

(17)夕方になると、イエスは十二人と一緒にそこへ行かれた。

(18)一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人で、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている。」

(19)弟子たちは心を痛めて、「まさかわたしのことでは」と代わる代わる言い始めた。

(20)イエスは言われた。「十二人のうちの一人で、わたしと一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。

(21)人の子は、聖書に書いてあるとおりに、去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった。」

<ルカによる福音書 第22章>

(14)時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。

(15)イエスは言われた。「苦しみを受ける前に、あなたがたと共にこの過越(すぎこし)の食事をしたいと、わたしは切に願っていた。・・・

(20)食事を終えてから、杯も同じようにして言われた。「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による新しい契約である。

(21)しかし、見よ、わたしを裏切る者が、わたしと一緒に手を食卓に置いている。

(22)人の子は、定められたとおり去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。」

(23)そこで使徒たちは、自分たちのうち、いったいだれが、そんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。

・・・

(35)それから、イエスは使徒たちに言われた。「財布も袋も履き物も持たせずにあなたがたを遣わしたとき、何か不足したものがあったか。」彼らが、「いいえ、何もありませんでした」と言うと、

(36)イエスは言われた。「しかし今は、財布のある者は、それを持って行きなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、服を売ってそれを買いなさい。

(37)言っておくが、『その人は犯罪人の一人に数えられた』と書かれていることは、わたしの身に必ず実現する。わたしにかかわることは実現するからである。」

(38)そこで彼らが、「主よ、剣なら、このとおりここに二振り(ふたふり)あります」と言うと、イエスは、「それでよい」と言われた。

<ヨハネによる福音書 第13章>

(2)夕食のときであった。既に悪魔は、イスカリオテのシモンの子ユダに、イエスを裏切る考えを抱かせていた。

(3)イエスは、父がすべてを御自分の手にゆだねられたこと、また、御自分が神のもとから来て、神のもとに帰ろうとしていることを悟り、

(4)食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。

(5)それから、たらいに水をくんで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいでふき始められた。

・・・

(21)イエスはこう話し終えると、心を騒がせ、断言された。「はっきり言っておく。あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている。」

(22)弟子たちは、だれについて言っておられるのか察しかねて、顔を見合わせた。

(23)イエスのすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席に着いていた。

(24)シモン・ペトロはこの弟子に、だれについて言っておられるのかと尋ねるように合図した。

(25)その弟子が、イエスの胸もとに寄りかかったまま、「主よ、それはだれのことですか」と言うと、

(26)イエスは、「わたしがパン切れを浸して与えるのがその人だ」と答えられた。それから、パン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。

(27)ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、「しようとしていることを、今すぐ、しなさい」と彼に言われた。

(28)座に着いていた者はだれも、なぜユダにこう言われたのか分からなかった。

(29)ある者は、ユダが金入れ(かねいれ)を預かっていたので、「祭りに必要な物を買いなさい」とか、貧しい人に何か施すようにと、イエスが言われたのだと思っていた。

(30)ユダはパン切れを受け取ると、すぐ出て行った。夜であった。

正直言って、これらの「聖書」の記述を読んでも、画に描かれたどの人物が誰なのかという手掛かりはほとんど得られない。強いて言えば、

・イエスのすぐ隣には、イエスが愛していた弟子が座っており、ペトロがこの弟子に合図したこと(ヨハネ伝)、

・ユダは食べ物をキリストと一緒に鉢に浸したか、パン切れをキリストにもらったこと(マタイ伝、マルコ伝)、

・ユダは、財布か袋を持っている可能性が高いこと(ルカ伝、ヨハネ伝)、

くらいだろうか。それ以外は、席順も衣装も容貌も不明である。ところが、なぜか画の中の人物一人一人について名前が特定されている。不思議だ。

<次回に続く>

フェルメール「真珠の首飾りの少女」(1662年) [美術]

このごろ都内で、ときどき上の写真の絵のポスターを見かける。2012年6月13日~9月17日、上野の国立西洋美術館で開催される「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400年」の広告だ。私は、贅沢なことに、この絵を2010年6月、ベルリンの文化フォーラム絵画館で見ている。

正直に言うと、この絵がそんなに有名な絵だとは知らなかった。この絵が展示されている部屋を立ち去ろうとしたとき、日本人の団体客が入れ違いに入ってきた。ガイドというよりは講師(あるいは、画家、美術評論家)という感じの中年男性が、この絵のすばらしさをあれやこれや語り、中高年のご婦人10人ほどが、それを、さかんにうなずきながら聴いて、各自それぞれに感嘆の言葉を掛け合っていた。

盗み聞きしているように思われるのは嫌だったので、私は、いったんその部屋を出た。そして、一行が立ち去った後、再び戻って、この絵を改めてよく見てみた。全体の構図、とりわけ光と影のコントラストや少女のディテールは素晴らしい、と思った。そして、記念にと上の写真を撮った次第である。

ただ、この絵(の複製)を自分の部屋や机の上に飾りたいとまでは思わない。それだったらブリューゲルのどれかを選ぶだろう。結局、好きとか嫌いとかいうのはそういうことなのだと思う。

ところで、フェルメールの絵の前で出会った日本人ツアーの御一行には、そのあと出会うことはなかった。この美術館のウリの一つは、ブリューゲルの「ネーデルランドの諺」であり、普通ならその展示室で追いついてもよいのだが、よほど足早に駆け抜けたのか、どこにもいなかった。フェルメールのこの絵を見るためだけに、この美術館に来たのだろうか。この美術館に訪れるためだけにドイツに来たのだろうか。あるいは、フェルメールを巡るヨーロッパの旅、とでもいったツアーがあるのだろうか。だとしたら、随分と贅沢な旅だ。

ブリューゲル「乞食」(1568年) [美術]

上の写真は、ルーヴルがブリューゲルの作品で唯一所蔵する画、「乞食」である。この画のタイトルとしては、しばしば「足なえたち」が使われているが、ここではルーヴルの説明文のタイトルに従う。以下、説明文を引用しておく。

Les Mendiants

Au revers figurent une inscription en néerlandais signifiant «Estropiés, que vos affaires soient prospères», ainsi que deux distiques en latin évoquant les talents du peintre qui rivalise avec la nature. Il s’agit de l’une des dernières œuvres de l’artiste. Les queues de renard que portent les mendiants ont suscité diverses interprétations : critique anti-espagnole, satire sociale ou plus simplement signes extérieurs d’une catégorie particulière : les mendiants estropiés.

<日本語訳>「乞食」

(この画の)裏側には、オランダ語で「障がい者よ、汝らの生業が栄えんことを」との意味の記述がある。また、ラテン語で書かれた2つの2行連句は、自然と向き合ったこの画家の才能を想起させる。この画は、この画家の最後の作品の一つである。乞食が身につけているキツネの尻尾はさまざまな解釈を呼び起こす。すなわち、反スペインの批判、社会風刺、あるいはより単純に、障害を持った乞食というある特殊な範疇の外形的特徴であるというものである。

ブリューゲルが、「謝肉祭と四旬節の争い」(1559年)で障がい者を描いたことは既に取り上げた(2012年3月27日付)。そこでも述べたが、障がい者が画のモデルとして取り上げられるのは極めて珍しい。私のごく限られた知見の限りだが、ルーヴルでは他にフセぺ・デ・リベーラの「エビ足の少年」(1642年)があるくらいだ(↓写真)。

ブリューゲルは、なぜ障がい者にこだわるのだろうか。彼が、障がい者に対して特に優しい共感の眼差しを持っていた、ということはおそらくない。本ブログでは掲載を差し控えるが、「盲人の寓話」(1568年)などはあまりに残酷だ。また、現代の人権感覚からすると、障がい者も自分たちのことを描かれたくないと思うことは十分あるはずだ。例えば、少年時代に左目の視力を失ったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、右半面の顔写真しか撮らせなかったという。

そのような感情をいっさい抜きにして、現実を冷静に描いて見せたところにブリューゲルの凄さがある。さらに、彼の画には「美人」は登場しない。デブっとした農民のおっさんやおばちゃんなら、数多く登場する。ローズ=マリー・ハーゲン、ライナー・ハーゲン『ブリューゲル』(Taschen、2008)は、冒頭に掲げた「乞食」の画について、次のようにコメントする。「ブリューゲルは、人間を神の似姿としてではなく、不完全な存在として見ていた。・・・ブリューゲルはこの絵の中で、動物と人間の間にはそれほど大きな差はないことを、他の絵には見られないほど明確に示している。足を取り去ることで、ブリューゲルは足なえから直立歩行を奪っているのである。ここにあるのは諦めの感情ではない。むしろ、事実の確認という感じの方が強い。また、憐れみの情も全く感じられない。明らかに16世紀においては、乞食に対する憐れみの感情はそれほど一般的なものではなかった。通りや教会の前にはあまりにもたくさんの乞食がいたからである」(pp. 90-91)。

また、彼らの次のような解釈にも、私は賛成である。「ブリューゲルは、ローマ、フィレンチェ、ヴェネチアなどで描かれていたように、人間に高貴な表情を与えるわけでも、何らかの精神的な観念に基づいて美化された姿を与えるのでもない。ブリューゲルは、文明化されていない自然な領域も人間の本質に属し、人間存在の土台を成していることを示したのである。肉体なしに精神はない。人間は自然から抜きん出た存在であるが、しかし自然の一部なのである」(p. 78)。

世の中は、ミケランジェロが彫刻したダヴィデや、ボッティチェリが描くヴィーナスのような「理想的」男女ばかりで成り立っているのではない。現実の男女はもっと不格好だったり醜かったりするのだ。高校の世界史の教科書でブリューゲルがイタリア・ルネサンスのセクションにおまけのように記述されているのを見るとかなり違和感がある(例えば、山川出版社の『詳説世界史 改訂版』2010年はそうだ)。ブリューゲルの凄まじいまでのリアリズムの精神は、おそらく16世紀オランダの商業的発展、近代的合理主義の芽生えと無関係ではない。

ブリューゲルのパトロン [美術]

ブリューゲルはなぜ障がい者を描いたのか、という問に含まれる一つのサブ・クエスチョンは、彼のパトロン(あるいは、より広く顧客)は誰だったのか、という点である。彼は有力者の肖像画を描くこともなく、「売れない」絵を画く一方、「売れる」絵で稼いでいたという節もない。また、画家は副業で、他に本職があったわけでもない。私の仮説は、おそらく物好きな新興ブルジョワがパトロンだったのではないかというものだが、なかなか証拠が見つからなかった。

しかし、最近ジョン・マクミランの『市場を創る』(NTT出版、2007年)を読んでいたら、興味を引く記述があった(同書35ページ)。以下に引用する。

レンブラントは、絵画だけでなく商業におけるイノベーターでもあった。彼は17世紀アムステルダムにおいて本格的な美術品市場を確立することに尽力した。歴史家のスヴェトラナ・アルパーズによれば、「市場システムの複雑な細部に対するレンブラントの執着は、彼の人生と仕事を貫いていた。」当時、芸術家たちは自由に活動していたわけではなく、裕福な力のある後援者に依存していた。レンブラントは、パトロン・システムを終わらせ、その代わりに広範囲の美術品バイヤーによって支えられる市場を築くために、決然と尽力した。彼の目的は自分の作品により高い価格がつくようにすることであったが、彼はまた、競争的市場が少数のパトロンたちの世話になっている状況より、大きな芸術的自律性をもたらすと考えていた。アルパーズ曰く、レンブラントは「芸術をもっと栄誉あるものとするために市場を用いていた。」

上で引用されているアルパーズは、Alpers, Svetlana (1988). Rembrandt’s Enterprise: The Studio and the Market, Chicago: University of Chicago Pressである。

なるほど。しかし、レンブラントはブリューゲルより1世紀後の人である。16世紀オランダの状況はどうだったのか。灯台もと暗し。ヨーロッパの美術館で購入したブリューゲルの解説本、ローズ=マリー・ハーゲン、ライナー・ハーゲン『ブリューゲル』(Taschen、2008)の中に答があった。以下長くなるが、関連箇所を引用する。

・「彼(=ブリューゲル)の名は多くの人に知られており、故郷の小さな町で彼の作品は高い金銭価値を持つものとして認められ、取り引きされていた。このことは、あるネーデルラント商人が、担保として特にピーテル・ブリューゲルの作品16枚をリストに挙げていることから明らかである」(p. 7)。

・「(ブリューゲルが暮らしていた)アントワープはヨーロッパの中でも最も発展を遂げていた町であった。西洋における新しい金融・経済の中心地であり、多くの国から商人が集まってきた。・・・物品売買と迅速な貨幣流通は画家や画商にも利益をもたらした。1560年にアントワープで創作活動をしていた画家の数は360名にものぼると言われている。極めて高い数字だ。アントワープの人口が1569年当時、8万9千人だったことを考えると、実に市民の約250人に1人が画家だったことになる。何十年もの間、画家にとってアルプスの北方にアントワープ以上の町はなかった」(p. 15)。

・「«バビロンの塔»というタイトルが付けられた絵は、アントワープの商人であり銀行家であったニコラース・ヨンゲリンクの担保リストの中にも登場する。・・・1565年にブリューゲルの作品を16点所有していたヨンゲリンクは、裕福で教養があるエリート階級の一員という典型的なブリューゲルの購入層に属する人物だったと思われる」(p. 21)。

・「ブリューゲルの作品は、多くが顧客からの注文で描かれたものと考えられる。ただし細部に至るまで指示を受けることはなかったようだ。銅版画用の下絵として使われた素描画に関しては、ほとんどが注文を受けて描かれたものであることに間違いない。注文者はアントワープで版画店『四方の風』を経営していたヒエロニムス・コックである。銅版画の製造・印刷・販売をとりしきっていたコックは、どのような作品が欲しいかをかなり明確にして注文を出していたようだ。コックは、市場の要求を満たし、顧客の希望をかなえることを重視していた」(pp. 21-22)。

・「何百年もの間、芸術家にとって最大の注文主は教会と修道院であった。この伝統に終止符を打ったのが宗教改革である。カトリック教会の豊かな絵画装飾は、プロテスタントにとっては世俗化と、本来許されていない贅沢と権力の追求の象徴であった。・・・知られている限りでは、ブリューゲルの絵の中には、教会のために画かれたものは1枚もない。これは、当時の政治的状況と教会のおかれていた状況によるものである。つまり、ルター派と改革派は絵画を必要としてはいなかったし、カトリック教会は所有していた絵画を手元に留めるだけで、それ以上の行為は控えていたのである。しかし、カトリック教会がブリューゲルの絵に関心を示さなかったのは、彼の作品スタイルゆえでもあった。1545-1563年のトレント公会議で表明された反宗教改革の戦略は、芸術家に対し、聖人を聖人としてはっきり際立たせ、他の人間とは明らかに区別して表現することを求めた。ブリューゲルの絵はまさにその反対だったのである」(p. 25)。

以上を要するに、

・ブリューゲルには、新興ブルジョワのパトロンがいた。

・版画のように多くの生産が可能なものは、より広範な顧客がいた。

・さらに、彼の作品は資産的価値があり、市場取引が行われていた。

・プロテスタントの勢力拡大は、宗教画への需要を減らしたが、仮にそうした要因がなかったとしても教会はブリューゲルの絵の顧客たり得なかっただろう。なぜなら、彼の絵は教会が望む内容ではなかったからだ。

・一方、ブリューゲルが、反カトリック的な絵を描き得たのは、新興ブルジョワジーのパトロン、絵画の取引市場、表現の自由に関する一定程度の保護(キリスト教の否定は困難だったにせよ、少なくともローマ法王庁の教義に縛られないだけの自由)、そして何よりも彼の表現への強い意志があったからである。

そもそも表現すべき精神がなければ、表現の自由があってもしょうがない。

*写真は、オランダ、アムステルダムの国立ミュージアム蔵、レンブラントの「自画像」。

ブリューゲル「バベルの塔」(1563年) [美術]

これは、ピーテル・ブリューゲルの代表作の一つであり、「バベルの塔」を描いた絵画の中でも最も有名な作品と言ってよいだろう。パリのアパートを退去する前、未納だった住民税を12区の税務署に払いに行ったところ、通された徴税官の部屋の壁にこの画の大きなパネルが貼ってあった。「その画は僕も大好きだ」と言ったのが効いたかどうかはわからないが、その後の対応はスムーズに進んだ。

この画は全体の構図が素晴らしいのは言うまでもないが、実は、細部まで丹念に描かれている。ウィーンの美術館で実物を見たとき、私はそのことを十分に認識しなかった。しかし、その後、撮った写真を拡大してみて、あまりにディテールが丁寧に描かれていることを発見し、驚いた。例えば、下の写真は、中央から右下部分の工事現場のようすだが、巻き上げ機や石材、人夫たちが細かく描き込まれている。私が好きな日本の現代画家、原田泰治氏のモットーである「鳥の目 虫の目」を、まさに地で行っている。(ちなみに、私自身、「鳥の目 虫の目」は社会科学においても重要なプリンシプルだと思っている。)

ところで、画題である「バベルの塔」だが、『旧約聖書』「創世記」(第11章)の記述を抜粋しておこう。「世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。」「彼らは、『さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしよう』と言った。」「主は降って来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て、言われた。」「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない。我々は降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。」

素直に読めば、これほど痛烈な「反グローバリズム宣言」はないのではないか。旧約聖書の教えに忠実なユダヤ教徒やキリスト教原理主義の人たちは、聖書のこの記述をどのように解釈しているのだろうか。彼らとグローバリズムの強力な推進役である国際金融資本の担い手とは、多分にダブるイメージもあるだけに気にかかる。

そう思っていたところ、ローズ=マリー・ハーゲン、ライナー・ハーゲン『ブリューゲル』(Taschen、2008)の中に、ブリューゲルが当時住んでいたアントワープにおけるグローバル化の進展がこの画を描くきっかけになったとの推測が載っているのを見つけた。「1550年から1569年の間にアントワープの人口はほぼ倍増する。そのうち言語・習慣の異なる外国人の占める数は約千人に上った。外国人に対しては疑わしげなまなざしが注がれる。さらに、教会の一体性が失われたことでも不安と動揺がもたらされた。カトリック教徒だけでなく、カルヴァン派、ルター派、再洗礼派が一緒に暮らすことになったのである。この『多文化』的な社会は、特に宗教面での相互理解の難しさを伴うものだった。この状況をうまく示したモデルだと当時の人々が考えたのが、聖書中のバベルの塔のエピソード(創世記第11章)であった」(pp. 15-17)。グローバル化(この場合は、経済圏の拡大)がもたらす利益と混乱、対立の相克は古くて新しい問題と言えそうだ。

*写真は、オーストリア、ウィーンの美術史博物館にて。

ブリューゲル「謝肉祭と四旬節の争い」(1559年) [美術]

日本にいたときはあまり興味がなかったが、ヨーロッパに行って、実際にその作品を見て好きになった画家がいる。ピーテル・ブリューゲル(Pieter Bruegel、1525?-1569)だ。彼には、同名の長男(1564-1638)がおり、次男のヤン・ブリューゲル(1568-1625)、さらにその次男の息子で同名のヤン・ブリューゲル(1601-1678)も皆画家である。ただし、本ブログで単にブリューゲルという時は父親のピーテル・ブリューゲルを指すものとする。

ブリューゲルの画を世界で一番多く所蔵しているのは、オーストリア、ウィーンの美術史博物館だ。「雪中の狩人」、「子供の遊び」、「農民の婚礼」、「バベルの塔」などの有名作品がある。ドイツ、ベルリンの文化フォーラム・絵画館は「ネーデルラントのことわざ」がウリだ。ベルギー、ブリュッセルの王立美術館にもブリューゲルのコーナーがあり、「ベツレヘムの戸籍調査」、「イカロスの墜落」などがある。私は、特に意図したわけではないが、ブリュッセル→ウィーン→ベルリンの順で訪れた。そして、最初のブリュッセルで、この画家にすっかり魅了されてしまった。

冒頭の写真は、ウィーンの美術史博物館で撮影した父・ピーテル・ブリューゲルの「謝肉祭と四旬節の争い」(1559年)だが、ブリュッセルの王立美術館にも長男・ピーテル・ブリューゲルによるこれとウリ2つの同名の画がある。私はそれにすっかり魅了されてしまったのだ。さまざまな職業の人々がユーモラスな格好で街に繰り出しているようすが細密に描かれている。中でもユニークなのは、画面の中央より左上に描かれた数人の身体障がい者たちだ。

いったいこれまで世界中の人物画の中で障がい者はどれくらい描かれてきただろうか。彼らが人口に占める割合より、かなり低いのではないか。しかも、私の推測を言えば、近世における障がい者の対人口比率は現代より高かったはずだ。先天的な要因はさておき、後天的な要因について言えば、医療サービスの水準が量・質とも格段に低かったからだ。(ただし、これと逆方向に働く要因として人口高齢化による障がい者の増加が考えられる。)例えば、私は約10年前、左足首を複雑骨折した。幸い手術を受けて骨折前とほぼ同じ状態に戻ったが、もし、適切な手術や治療を受けることができなければ、足首が曲がったまま骨がくっついて固まってしまったはずだ。そのとき、つくづく医療の進歩は有り難いものだと思った。

他のほとんどの画家が決して描かなかった障がい者を、ブリューゲルはなぜ描いたのか、それを知りたい、と思った。

ゴッホ「貧者とお金」(1882年) [美術]

上の写真を見て、これは誰が何を描いた画かわかる方はどれほどおられるだろうか。もし私に問われれば、画家は見当がつかない、作風は印象派のような気がする、場所は教会か役所の入口だろうか、と答えるのが精一杯だろう。

答えは、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの「貧者とお金(The poor and money)」(1882年)である。私は、この画の実物を見たわけではない。アムステルダムのゴッホ美術館で買ったガイドブック(Vincent van Gogh-life, work and contemporaries)の14ページに載っていた写真だ。少なくとも私が同美術館を訪れた2010年6月には、一般展示されていなかった。ガイドブックの解説には次のようにある。

In The Hague Van Gogh mainly concentrated on drawing. He composed this scene of people waiting in front of the lottery office from various sketches drawn on location. ハーグでヴァン・ゴッホは主に画くことに専念した。彼は、宝くじ販売所の前で待つ人々のこの光景を、現場で描いたさまざまなスケッチをもとに構成した。

この画を見て、私は2つのことを思った。一つは、ゴッホの初期キャリアについて、もう一つは、所得水準とギャンブルの関係についてである。

まず、ゴッホの初期キャリア。ゴッホは、1853年3月30日、ベルギーにほど近いオランダの町Zundertに生まれ、1890年7月29日、パリの北方Auvers-sur-Oiseで37歳の若さで自殺した。プロの画家としてのキャリアは1880年から1890年の10年間に過ぎない。16歳の時(1869年)、ハーグでフランスの画商の助手の職を得て、同社のロンドン支店、パリ本店に勤務するが、1876年に解雇される。ついで、ベルギーの炭鉱地区でプロテスタントのアマチュア牧師の職を得る。「炭鉱のキリスト(Christ of the Coal Mine)」と呼ばれるほど、貧しい人々と積極的に関わったが、そのせいもあって、牧師職の任期は更新されなかった。既に27歳(1880年)、彼は将来のキャリアに関し途方に暮れる。そして、兄テオの勧めによって、自分も確信を持てないまま、プロの画家を目指すことを決めた。当初は独学で、そして1881年からはハーグで従兄弟の画家から絵画を習い始めた。(以上の記述は、ゴッホ美術館のガイドブックによる。)したがって、冒頭の画は、この画家としてのキャリアのごく初期のものだ。この画のモチーフには貧しい人たちへの共感がうかがわれ、彼が当時学んだ遠近法の手法も活かされている。

この画を見てもう一つ思ったのは、所得水準とギャンブルの関係である。私は、昔、アメリカの大学院で統計学のTA(教育助手)をしていたことがある。週2回の(補習)授業と宿題、試験の採点が仕事だった。あるとき、試験問題の中に、「下のデータは、ニューヨーク州の所得階級別、宝くじへの支出割合を示したものである。低所得者ほど宝くじへの支出割合が高いと言えるかどうか統計的に検定せよ」というのがあった。確か、答えはYesだったと記憶している。ゴッホのこの画は、ヨーロッパでも事情は同じであることの状況証拠と言えるかもしれない。

連想はさらに続く。私がフランスに滞在していた2010年、日本では「事業仕分け」というイベントが話題だったようだ。一度、ネットで、宝くじに関係する財団法人がやり玉にあがっているのを見たことがある。宝くじの売上金のうち、当せん金として配当されるのは半分弱(45.7%)に過ぎず、残りは「経費」(14.2%)と「収益金」(40.1%)に当てられている。後二者の中には無駄な支出が含まれており、とりわけ天下り役員への法外な報酬はけしからんという議論だった。そして、「庶民の夢を大切にしたいので、当せん金への配当割合をもっと引き上げよ」という主張を何人かの「仕分け人」が述べていた。

私は、別に天下り役人の高額報酬を是認する気はないが、「仕分け人」の議論にも偽善的な臭いを感じた。役員報酬を少々削ったところで、宝くじというのは、平均していうなら、税率5割の「消費税」に他ならない。税金の代わりに公共サービスのための費用を(高率で)徴収するというのが公的ギャンブルの本質的目的なのだから、そうならざるを得ない。しかし、購入者が低所得層に偏っているとするなら、通常の財・サービスに対する消費税以上に、所得分配上の逆進性を懸念する必要があるはずだ。そもそも、「庶民の夢を大切にしたい」というが、宝くじのような博打にしか「夢」を託すことができない社会の閉塞感にこそ問題があるのではないか。人生やキャリアについて、もっと真っ当な夢を持てる世の中にすることこそが政治家の責務ではないのか。仕分けされる側も、する側も、情けないと思った。

ところでゴッホ美術館で買ったガイドブックの巻頭言の末尾に、館長さんがゴッホの次の言葉を引用していた(1883年11月11日のゴッホの言葉)。

And - my plan for my life is to make paintings and drawings, as many and as well as I can - then, when my life is over, I hope to depart in no other way than looking back with love and wistfulness and thinking, oh paintings that I would have made! それから、私の人生計画は、できるだけたくさん、できるだけうまく絵画を描くことだ。そして、人生が終わったとき、「ああ、私が描いた画よ!」と(自分の作品を)愛情と哀惜の念を持って振り返り、かつ考えること、それ以外は何も望まない。

彼は、30歳の時に語ったこの夢を十分に実現したのではないだろうか。素晴らしい。

モネ「舟遊び」(1887年)、「日傘の女」(1886年) [美術]

前回、西洋史のK先生の思い出について語ったので、今回も「思い出」つながりで書きたい。フランス語で「覚えている」、「思い出す」という意味の動詞は«se souvenir (de qn/qc)»だ。名詞としての«souvenir»には、「思い出」、「みやげ」などの意味がある(英語のsouvenirも明らかに同根だ)。語源としては、«sou(s)»「下に」+«venir»「来る」、すなわち「意識の下に来ているもの」、「ちょっとしたきっかけで意識に上るもの」といった感覚だろうか。

話が、時間的、空間的にあちこち飛ぶことを予めお許し願いたい。

先日、東京に珍しく雪が降った日の朝、上野の国立西洋美術館に行った。特に理由があったわけではなく、何となく急に行きたくなったのである。常設展のみで、しかも雪の日の午前中ということで、ゆっくりマイペースで見て回ることができた。いくつか興味を引く画があったが、モネの「舟遊び」(1887年)もその一つだ。この画は、入場チケットにも使われていたことからすると、たぶんこの美術館の一押しなのだろう。左半分に切り取られた舟の向こうの「明」と手前の「暗」の対比が印象的だ。

この画を見て直ぐに思い出したのは、同じ色使い、同じようなシルエットの貴婦人を描いた「左向きの日傘の女」(1886年)だ。2年前、パリのオルセー美術館でそれを見た瞬間、「あっ、これはC子ちゃんの好きな画だ」と思った。

C子ちゃんというのは、私の中学時代の同級生で、卒業以来30年間以上、ずっと会う機会がなかった。それが、数年前、偶然が重なって東京で再会したのだった。聞けば、西日本のある町で幸せな家庭を築き、3人のお子さんを立派に育てているとのことだった。そんなC子ちゃんが、私の渡欧前、年賀状代わりに絵はがきをくれた。それは、「右向きの日傘の女」(1886年)だった。「私が高校の美術の授業で観て感動したこのモネの作品・・・」、「<日傘の女性>、私が一番好きな絵です」・・・とある。

オルセーで見た画と、女性の向きが逆だということは、今回、このブログ記事を書くときにチェックして初めて気づいた。(ただし、C子ちゃんの絵はがきの画もオルセー美術館所蔵である。)人間の記憶のつながりと曖昧さ、・・・に微苦笑した。

ルーヴルのアトム [美術]

フランスでは、日本の漫画が結構ブームだ。しかし、だからと言ってルーヴル美術館に、かの「鉄腕アトム」(フランスでは、英語版に倣ってAstroboyと呼ばれている)が展示されているわけではない。

ルーヴル美術館、ドゥノン翼2階のイタリア絵画コーナーをあてもなく見て回っていたとき、ある作品の前で立ち止まってしまった。下の画である。人が空を飛んでいる、しかもアトムのように両足からジェット噴射を出して。宗教画で人や天使が空を飛んでいるように描かれることは珍しくないが、アトムのようにジェット噴射で飛んでいるとなると話は別だ。

作者は、15世紀イタリアのステファノ・ディ・ジョヴァンニ(Stefano di Giovanni)、またの名をサセッタ(Sassetta)という。画の説明は次の通りだ。

Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres d’une prison de Florence. Entre 1437 et 1444.

Elément de la prédelle postérieure du polyptyque de Borgo Sansepolcro. Le bienheureux Ranieri vient délivrer quatre-vingt-dix pauvres gens, retenus dans une prison de Florence, qui lui avaient écrit pour lui demander de l’aide.

福者ラニエリがフィレンチェの監獄から貧者を解放する。1437年から1444年の間の作。

ボルゴ・サンセポルクロの多翼祭壇画の後ろのプレデラ(祭壇後方の装飾衝立の下部の装飾画)の構成要素。福者ラニエリが90人の貧しい人々を解放しにやってくる。彼らはフィレンチェの監獄に入れられており、ラニエリに助けを求めて手紙を書いたのだった。

貧者たちがなぜ監獄に入れられていたのかはわからないが、弱きを助け強きをくじくという筋立てはアトムと通じるものがある。15世紀のイタリアと20世紀の日本で、それぞれ似たことを考え、表現した人がいるというのはちょっとした発見だった。人間の考えることは無限大だが、これまでさまざまな地域、時代に生きた人々の数も膨大である。似たようなことを考えた人は、きっとどこかに、いつかいたに違いない。

ピカソ「若い女性」(1929)-天才の多才 [美術]

これは、ストックホルムの現代美術館で見かけたピカソの「若い女性」(la demoiselle)、1929年の作である。美術館ではキュービズムのコーナーに置かれていた。以前、ロンドンのナショナル・ギャラリーで見た「鳩を抱いた子供」(1901)とは全く異なる画法、印象の画だ。私には、これが若い女性だと識別しうる術はない。頬に貼り付けられた寒暖計(と思しきもの)は、若い女性が周囲の環境変化に敏感であるとの謂いであろうか。いずれにせよ少なくともハッピーな感じではない。

藤田嗣治が、ピカソについて面白いことを書いている。「ピカソの長所は一定の形式に固定せず、自分の画風を他の人が真似しだすと、直ぐまた新しいものを見付けて、若い連中を引き連れて先へ先へとどんどん水平線を目指して進んで行く人である。従って彼の仕事は非常に種類が多いのであって、即ち彼は頭に浮かんだことをどんどんやって行くという質である。・・・ピカソのような人間が出ると、非常に危険である。今後およそ40年間という間、ピカソは若い犠牲者を引き連れていくわけである」(藤田嗣治『腕一本/巴里の横顔』講談社文芸文庫、2005年、pp. 175-176)。なるほど、少しわかる気がする。

ピカソ「鳩を抱いた子供」(1901)-20世紀の予感 [美術]

2010年6月初めの週末、パリからロンドンまで小旅行をした。その際、立ち寄ったナショナル・ギャラリーで、ある1枚の画に釘付けになった。順路の最後の方の部屋にあったピカソの「鳩を抱いた子供」(1901)だ。解説文にはつぎのようにある。

Child with a Dove, 1901.

This was painted in Paris at a transition point in Picasso’s career. The background anticipates the predominant tonality of images that mark his Blue Period. The dove and child’s plaything heighten the sense of fragile innocence. この画は、ピカソのキャリアの転換点にパリで描かれた。背景は、彼の「青の時代」を特徴づける全幅の色調を予感させる。鳩と子供の玩具は壊れやすい純粋無垢という感じを引き立たせる。

なぜ釘付けになってしまったのか。何よりもこの少女の寂しげな、どこか儚げな様子が気になった。白い鳩を大事そうに抱いているが、無邪気に喜んでいるという風ではない。子供とは言え、髪がショートカットなのもこの時代の画のモデルとしては珍しいであろう。1901年と言えば、20世紀最初の年。2度の世界大戦を含む多くの悲惨があり、平和のもろさを再三再四思い知らされた20世紀をあたかも予感させるかのような画である。

夏目漱石は、イギリス留学の途上、華やかなパリ万博(1900年)に立ち寄り、ロンドンに着いてまもなく、ヴィクトリア女王の死去(1901年1月)に遭遇する。彼は「新世紀の開始、はなはだ幸先悪し」と日記に記したそうだが(NHKスペシャル「映像の世紀」第1集)、優れた感性は時代の予知能力にも優れているのだろうか。